1995年的一个冬日,24岁的北京人陈阳被两名同事“押”上了从深圳回京的飞机。

置身于三万英尺的高空,除了发动机的轰鸣,陈阳听不见任何声音。不安和焦虑一点点侵袭了他,憋了好一会儿,他终于忍不住了,使出全身的劲儿喊了一句:“毛主席万岁!”

同事们并不意外。此前,他在深圳的公司里雄心勃勃地说自己“发现了不得了的新定律”“该得诺贝尔奖了”。

飞机一落地,陈阳就被父母带到了北京最有名的精神病院之一——北京大学第六医院,被确诊为“躁郁症”。

躁郁症学名“双相情感障碍”,和抑郁症一样,是心境障碍的一种。所谓“双相”,是指患者的心境会在两种极端状态下波动——时而登上躁狂的高峰,时而陷入抑郁的低谷。

在中国,像陈阳一样的躁郁症患者约有700万。

情绪上的过山车

上世纪90年代,人们对抑郁症、躁郁症等精神疾病缺乏认知,经常把患者称为“神经病”。“说你有神经病,那不就是句骂人的话吗?”陈阳现在的妻子燕子说。

燕子也是躁郁症患者,并因此结束了第一段婚姻,后来才找到陈阳。燕子第一次发作是1990年夏天,刚生完孩子,她就有了产后抑郁。

原本活泼外向的人突然安静下来,每天躺在床上发呆,不吃不喝,十天半月才洗一次澡。亲友同事前来探望一律不见,连看见孩子都觉得“烦死了”。

孩子奶奶看不惯,抱着孩子在旁边挖苦:“你看看你妈,成天睡,也不起来。”谁也没认为这是病。

过了两三个月,燕子的“懒”病一下好了。半夜两点多就醒,打了鸡血一样跑到厨房里擦洗抽油烟机。燕子的母亲起床上厕所,看见她吭哧吭哧干活,不明所以。“你看我,好了,可爱干活儿了。”说话时,燕子头也没抬。

那之后,燕子每天都有使不完的精力。儿子没用的纸尿裤被她一遍又一遍地叠,方方正正摞一排;在菜市场气冲冲地为陌生人打抱不平,把周围的人都吓跑了;一跟人聊天就收不住,说到嘴角冒白沫还停不下来……

那段时间,她的情绪就像坐过山车,忽高忽低。她只顾享受那种被抛到高空的快感,察觉不出任何问题。直到有同事建议她到医院看看,她才知道自己得了躁郁症。

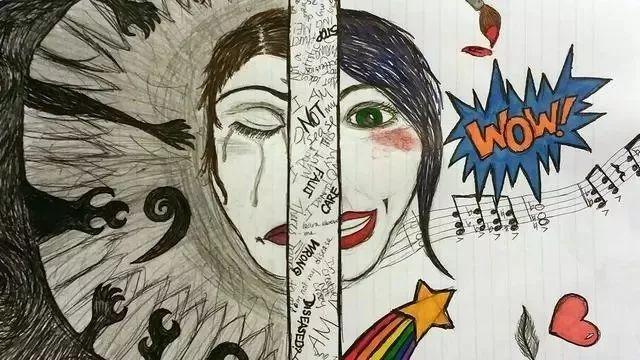

反映躁郁症患者状态的漫画。图片来自网络

反映躁郁症患者状态的漫画。图片来自网络燕子的症状,正符合世界卫生组织制定的“国际疾病分类”第十版(ICD-10)。其中指出,患者躁狂发作时,会出现睡眠减少、活动及言语增多、思维奔逸、自我评价过高等症状;抑郁发作时,则会丧失兴趣和愉悦感、精力不济、有自伤或自杀倾向。

“躁郁症的识别率、就诊率很低”,北京回龙观医院抑郁症病房主任陈林告诉新京报记者,很多人会把抑郁或躁狂发作当成单纯的“情绪问题”,不会重视。现有研究显示,当人们首次出现抑郁或躁狂症状发作后,平均要滞后8年才能首次被诊断为患有双相障碍、得到治疗。

生药学硕士杨晓宇就经历了这样的过程。上大三时,他因为用兔子做生理解剖实验,听到兔子“凄厉得像从地狱里传出来的鬼叫”一般的声音,陷入伦理困境,开始抑郁。

但没过多久,他躁狂的一面显现出来:疯狂购物,买下7800元的电脑眼睛都没眨一下;动作幅度越来越大,一学期内打破几十个开水瓶。

尽管学的是与医学相关的专业,杨晓宇仍然没有意识到自己得了躁郁症。直到三年后,在病友的点拨下,他才最终确诊。

燕子、陈阳和杨晓宇都想不明白,自己活得好好的,怎么就摊上了这种病?

“一般来说,精神科的疾病是生物因素、心理因素、社会因素在共同起作用”,陈林告诉记者,“而躁郁症发病,生物因素非常重要,有研究称,遗传因素在所有病因中的比例占到了85%。”

因为是被领养的孩子,燕子不知道家族里有没有精神疾病史。陈阳却从小就知道,家里有两位亲戚都是精神分裂症患者,自己病发后,一直没敢要孩子。

杨晓宇的大姨也患有和躁郁症类似的精神疾病。

上世纪90年代,大姨常穿着像海南岛服一样的衣服在镇上走,人人都盯着她看,还在上小学的杨晓宇很困惑:她为什么要这样做?

2006年,杨晓宇开始发病,他终于理解了大姨怪异的行为,因为他也变成了别人眼中的“怪物”。

“自杀风险高过抑郁症”

被确诊为躁郁症后,燕子从医院领回一堆药:稳定情绪要吃碳酸锂,抑郁要吃阿米替林;阿米替林可能造成锥体外系疾病,要吃安坦预防……

药的用法用量十分讲究,一方面治疗躁狂或抑郁,一方面防治副作用,另一方面还要让患者保持情绪上的平衡稳定。“不能摁下葫芦浮起瓢。(否则)把躁狂压下去,一下压到抑郁那边去了。”陈林说。

燕子非常抗拒吃药,每次都随便吃几颗应付家人。只几天的工夫,她就动不了了,全身僵直,鞋都穿不上,说话痉挛似的。

医生一看,这是典型的锥体外系问题,燕子肯定没吃安坦。

对于绝大多数患者来说,躁郁症很难治愈,一旦发作,必须靠药物把病压下去。抱着侥幸心理,燕子自作主张停过几次药,每次都不可避免地复发了。“一复发原来的药就起不了作用了,必须得换新药,特别麻烦。”从那以后,燕子再也不敢怠慢。

陈阳也自己减过药,“用手术刀把药片切十六分之一下来吃”。和燕子一样,他也复发了,而且后果更为严重——陈阳陆续出现了幻听、幻视:“以前的一个同事老在我耳边说话”“有人把手插进了我的脑袋里,不停地搅动,后来又踩在了我肩膀上,特别累,特别疼”。

陈阳每晚要吃的药。受访者供图

陈阳每晚要吃的药。受访者供图2012年秋天,陈阳无法承受这样的负担,趁着燕子在外地出差,第一次选择了自杀。

50片一瓶的舒思,陈阳吞了三四瓶,幸好被母亲及时发现,送到了北医三院。

陈阳在医院住了没几天,脑子一浑,从医院跑了,鞋都没穿。整整一夜,他从塔院走到了右安门。第二天一早清醒了,才从路边的小卖部借来电话,联系上家人。

燕子和婆婆来接他时,陈阳站在马路边向她们挥手。“走了一晚上,袜子都黏脚上了。”

令燕子没想到的是,这次治疗一年后,陈阳又用刀片抹了两次脖子。一次是他出门买装修材料,回来时脖子上就多了一条口子。一次是他下楼遛狗,快一小时还没回家。燕子下楼找人时,一眼看见他手里拿着小壁纸刀,脖子上又是一道血痕。

幸运的是,陈阳两次自杀都没伤到动脉。靠着燕子,他从死神手里把命捡了回来。“(去医院)两次都是同一个大夫,他还说呢,‘怎么没到一个月又来啦?’”

尽管燕子特意找来了整容科的医生为陈阳缝合,但三四年过去了,两道疤依然显眼,在他黝黑的皮肤上泛着白。

陈林说,像陈阳这样的情况,已经进入了躁狂的最晚期阶段:头脑混乱、妄想症、幻觉和严重的焦虑。“所以,躁郁症是一种自杀风险非常高的疾病,甚至要高过抑郁症。”

“有人说,他们“精神有问题”

自从20多年前查出躁郁症,陈阳就从深圳的公司辞职;2011年,又与前妻分手。此后,他每复发一次就辞职一次,等病情稳定了再换一家新公司,外企、私企、国企全都干遍了。

他很忌讳和别人说起自己的病,不愿受到特殊照顾,更不愿因为疾病遭人白眼。“那个时候心气儿特别强,我病了都不用靠你们。”

燕子的单位里,也有人偷偷议论,说她“精神有问题”。前夫也不愿陪她看病,每次都是她一个人去就医。2010年,她和前夫离了婚。

在躁郁症患者的生活中,不被人理解、甚至受到歧视的情况并不稀罕。许多病人和家属都想掩盖患病的事实,生怕被人另眼相看。

研究生毕业后,杨晓宇在一所高校当老师。他鲜少对人提起自己的病,“说了也没用,他们不会懂。”他还记得第一次发病后,一出院,母亲就把病历本烧了,不想他再和“精神病”三个字有任何瓜葛。

林子芳的儿子也有躁郁症,五年前第一次躁狂发作,天天说自己是“救世主”“要主宰世界”“包里有炸药”,把家人吓坏了。

她听人讲过这样一个故事。电影《一念无明》里,男主黄世东是一名典型的躁郁症患者,因为躁狂复发,他一个人在超市大口大口地吞咽黑巧克力。这一场景被路人拍成视频传到了网上,邻居看到了,纷纷要求他和父亲搬离公寓。

电影《一念无明》中,男主在超市大口吞咽黑巧克力。 图片来自电影截图

电影《一念无明》中,男主在超市大口吞咽黑巧克力。 图片来自电影截图林子芳怕自家也会遇上这样的事,想把儿子的事瞒下来,但这很难。根据精神卫生法,“社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室应当建立严重精神障碍患者的健康档案,对在家居住的严重精神障碍患者进行定期随访,指导患者服药和开展康复训练”。躁郁症属于严重精神障碍的一种,必须登记。

“只要他们(居委会工作人员)一来敲门,周围的邻居就都会知道儿子有病了。”林子芳说,现在邻居看到儿子,难免在背后指指点点,她也懒得解释。

“许多病人和家属都会有病耻感,藏着掩着,生怕别人知道。”陈林从医多年,见了太多这样的事。但躁郁症实际只是疾病的一种,可以通过药物缓解、控制,“不应该给他们(患者)贴上标签”。

近几年来,随着被确诊的抑郁症、躁郁症等精神疾病患者越来越多,公众对这些疾病的认知逐渐加深。公开信息显示,梵高、丘吉尔、玛丽莲梦露等许多名人都曾饱受躁郁症的折磨。有人甚至认为,躁郁症会为艺术家带来灵感。

2018年2月,一位名叫刘可乐的躁郁症患者在综艺节目《奇葩大会》上分享了她的经历。一位心理医生安慰她,说“得这个病的人都智商比较高”。

刘可乐在节目上分享经历。图片来自视频截图

刘可乐在节目上分享经历。图片来自视频截图“但这种说法没有科学依据支撑”,陈林说,“病人发病时,或许会出现灵感和创造欲,但这些都只是昙花一现,他们无法长时间地专注于某一事件。”

更多时候,躁郁症会成为他们工作、生活中的负担。43岁时,陈阳曾在一家洗车公司工作。因为疾病,“一天洗两辆车都觉得吃力”,干了两天就辞职了。

生病了,才知道他们这么爱我

虽然被母亲烧掉了病历,杨晓宇还是复发了。

很长一段时间里,他处于妄想心境。上班上到一半,他突然觉得父母在家遭遇不测,扔下工作慌慌张张往家跑。

母亲见到他懵了一下,惊讶随即变成微笑:“你要是不放心,想回来就回来看看。”

听到这句话,杨晓宇知道,母亲已经默默地接受了自己的“不正常”。

蒋悠悠今年23岁,患病4年。她从出生便跟着奶奶生活,即使后来回到父母身边,也觉得难以感受到父母的爱。“后来生病了我才知道,原来他们这么爱我。”

2013年,刚上大一的蒋悠悠被确诊为躁郁症。她的母亲是眼科医生,从没听说过躁郁症。母亲一口气加了好多个群,心理学方面的书一本接一本地往家里搬,天天给女儿讲自己学到的新知识。

在父母面前,已经成人的蒋悠悠好像又变回了小孩。怕她不肯吃药,他们就把药片磨成细粉,偷偷加在水里;两个小时联系不上,他们就担心女儿走丢了;一旦她说出一句不太合情理的话,他们就会想:孩子是不是又犯病了?

蒋悠悠不喜欢父母总用探究的眼神看着自己,甚至做梦都想着爸妈往她的水杯里掺药。但她不得不承认:只有我妈才能看出来我好没好,连我爸都不行。“她说我当初去看你,你那眼睛都放光。”

作为医生,陈林有时也很难判断一个人是否躁郁发作,“因为必须要看他的行为跟过去相比是否正常、跟现实处境是否相匹配。”这一点,只有和患者最亲密的人才能说清。

燕子和陈阳走到一起后,陈阳73岁的母亲成了他俩最亲密的人。

为了儿子、儿媳的病,老人自制了一本厚厚的家庭病历,上面详细记载着他们每一次发病的症状、时间和要吃的药。她还收走了两人的房产证,“万一两人同时躁起来了,把房子卖了就完了。”

2014年,燕子抑郁发作,被松紧封闭病房。40天里,她不能带手机,不能随意外出,闷得像坐牢一样。后来情况稍一好转,婆婆马上拉着她出门散心。看她情绪不高,婆婆还催她去换身衣服,“得穿得漂漂亮亮的”。

随着年龄的增长,燕子的儿子也渐渐懂得了母亲的病。过去,燕子躁狂发作时,没少打骂儿子,还经常让他罚跪。“这两年见我趴窝不动了,他也会提醒我,该吃药了。”

燕子感激现在的生活,“幸好有他们在身边,不然真不知道犯病了该怎么过。”

“上帝分配的苦难也就这些”

陈阳和燕子相识的“阳光工程心理论坛”(下称“阳光工程”),是中国最早抗击抑郁症、躁郁症等精神疾病的互助平台之一,聚集了18万余名患者和家属。

“随郁而安”训练营是“阳光工程”组织的一项线下活动,开始于2007年11月。在这里,一群经历相似的人聚在一起,根据不同的主题分享经验,互相支撑、互相激励。主题包括“治疗之外的‘自救’与‘陪伴’”“打破亲密关系里的纠结”等等,每次不同。活动时,病友和家属平摊经费,“领导者”的职责由大家轮流承担。

陈阳在活动中分享他的新年计划。受访者供图

陈阳在活动中分享他的新年计划。受访者供图“在美国,这样的形式非常普遍。”居住在美国的躁郁症患者紫叶说,她参加过几个与训练营形式相似的互助小组,效果非常好。但是在中国,这种活动“只有像北京这样的大城市才有”。许多病友和家属,从未参加过。

3月10日,北京市东城区的一家餐厅里,40名心境障碍病友和家属参加了训练营,许下2018年的新年愿望。只有在这样的场合下,他们才不会被视作“异类”,才敢毫无顾忌地讨论自病情,诚实地面对自己。

已经大四的蒋悠悠,病情早已稳定下来,顺利找到了一份国企的工作。再有几个月,她就会拿到毕业证,被派到某个拉美国家做对外贸易。新的一年里,她期待着开启一段全新的生活,尽管距离上一次复发才过了一年。

去年春天,蒋悠悠去西班牙做了一个学期的交换生。在毫无防备的情况下,抑郁又一次向她袭来。头两天,她成天闷在房间里,瘫在床上动也不动。她告诉自己,再这样下去,人就废了。

第三天,她强迫自己跳下床,揣起相机,推开门。她看到温暖刺眼的阳光,路边盛放的鲜花。绵绵春风夹着湿意,亲吻着每一个路人:金发碧眼的情侣在街角尽情地拥抱、接吻;街边长椅上,白发苍苍的老人们正在高声攀谈;年轻的父母推着婴儿车经过,小孩不断发出“咿咿呀呀”的奶音……

蒋悠悠掏出相机,对准了他们。取景框里,每个人都笑意盈盈。理所当然地,她也跟着笑了起来。

那是蒋悠悠最开心的时刻。她想,即使余生都要和躁郁症如影随形,至少那一天,她勇敢地打败了它。

训练营里,陈阳也分享了他的新年计划:新的一年,要努力减肥。

5年前,两次自杀未遂的陈阳,办理了病退手续。此后,他自学考取了三级心理咨询师,还学做社工,全身心投入到公益事业里。每隔一周,他都会去四季青敬老院陪伴老人,还经常张罗组织各种病友聚会。

得病23年,他早把一切看透了。“人这一辈子不是碰见这个坎,就是碰见那个坎,”陈阳说,“上帝给你分配的苦难也就这么些了,我们摊上了神经病,别的事可能就没摊上。”

文/周小琪

编辑/胡杰

想看更多人物报道,欢迎关注公众号“剥洋葱people” (ID:boyangcongpeople)

微信后台回复“洋葱君”加入读者群。

标签组:[躁狂抑郁症]