“窃符救赵”是战国时期最具戏剧性与战略价值的经典事件之一,其核心主人公为魏国宗室名将、战国四公子之首——信陵君魏无忌。这一事件不仅展现了个人智勇与家国情怀的交融,更成为后世兵法中“权变之道”的典范案例。

一、历史背景:秦赵邯郸之围的生死危机

公元前257年,秦国在长平之战后乘胜围攻赵国都城邯郸。赵国向盟友魏国求援,魏安釐王虽派大将晋鄙率十万大军驻扎邺城(今河北临漳),却因畏惧秦国威胁而按兵不动,采取“观望”策略。此时,赵国平原君赵胜的夫人正是信陵君的姐姐,邯郸城内“粮草将尽,百姓易子而食”的惨状与姐姐的求救信,将信陵君推至历史转折点。

二、核心人物:信陵君魏无忌的品格与谋略

魏无忌出身魏国宗室,以“仁而下士”著称,门下食客三千,包括隐士侯嬴、大力士朱亥等奇人。其性格特质与战略思维在事件中体现得淋漓尽致:

家国情怀:面对魏王拒不出兵,他拒绝“独善其身”,直言“自刎以谢赵”的决绝,展现以天下为己任的担当。

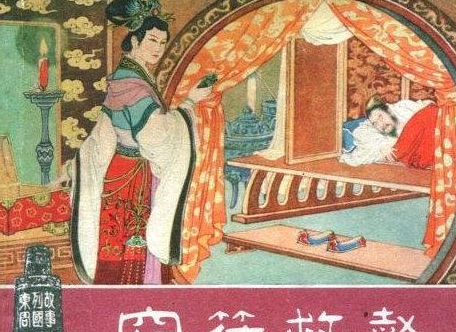

智取兵符:在侯嬴建议下,他利用曾为魏王宠妃如姬报杀父之仇的恩情,说服如姬盗取卧于魏王枕边的虎符。这一计策既规避了正面冲突,又精准把握人性弱点。

果决行权:持虎符至邺城后,面对老将晋鄙的质疑,他果断命朱亥以四十斤铁椎击杀晋鄙,夺取兵权,随后发布“父子俱在军中者,父归;兄弟俱在军中者,兄归”的仁政,精选八万精兵,极大提升了军队战斗力。

三、事件经过:三军合击破秦军

邯郸解围:信陵君率魏军与平原君的赵军、春申君的楚军形成三面夹击之势。秦将王龁猝不及防,秦军“死者不可胜数,河水尽赤”,邯郸之围遂解。

战略影响:此战遏制了秦国东扩势头,为关东六国赢得喘息之机。信陵君因此声震诸侯,赵王亲自扫街相迎,楚国春申君亦感叹:“天下未有能及信陵君者。”

个人结局:因惧怕魏王问罪,信陵君滞留赵国十年,期间结交隐士毛公、薛公,进一步完善其“仁义”形象。后归魏任上将军,率五国联军大败秦将蒙骜,却因秦国反间计被夺兵权,最终郁郁而终。

四、历史评价:智勇与权变的永恒启示

司马迁的褒扬:在《史记·魏公子列传》中,司马迁以“能以富贵下贫贱,贤能诎于不肖”评价信陵君,称其“名冠诸侯,不虚耳”。

兵法典范:明代军事家茅元仪在《武备志》中指出:“信陵之窃符也,非为赵也,为魏也。”强调其以国家利益为重的战略眼光。

文化符号:后世文人常以“信陵君”代指智勇双全的领袖,如李白诗云“救赵挥金锤,邯郸先震惊”,杜甫亦赞“千秋万古信陵君”。

标签组: