发表自话题:性转后的INTO1

作者:斯拉沃热·齐泽克(Slavoj Zizek)原标题:The Thing from Inner Space。副标题为译者所加。

雅克·拉康(Jacques Lacan)对艺术的定义是和大写的物(the Thing)紧密关联的:在他的《精神分析的伦理学》的研讨班上,他声称艺术总是围绕着作为不可能的实在界(impossible-real)的物的中心虚空(Void)而组织的,这句话也许应该理解为里尔克(Rilke)的论述的变形,即“美是遮掩恐怖的最后一层面纱”[1]。拉康给出了有关这一作为中心的虚空在视觉艺术和建筑中如何起作用的一些暗示;我们在这里要做的并非说明在电影艺术——视觉与表现的领域——是如何涉及到一些中心的和结构性的虚空,以及其带来的不可能性:最终,这会涉及到电影理论中的缝合(suture)概念的论点。我要做的事情是更加幼稚且唐突的:分析物的主题(motif of the Thing)在电影叙事的剧情声(diegetic)空间中出现的方式——简而言之,探讨那些涉及了某种不可能/创伤性事物的电影叙事,例如科幻恐怖片中的外星人。

还有什么比《星球大战》的第一幕更能证明这一物来自里空间(Inner Space)这一事实呢?首先,我们所看到的只是虚空——无尽的黑暗宇宙,不祥的寂静深渊,散布着闪烁的星星:这些星星并不比抽象的点,空间坐标标记或虚拟的物体更具物质性;然后,突然间,在杜比立体声中,我们听到来自背后,来自我们内心最深处的背景的雷鸣声,不久之后又与视觉对象(声音的来源,巨大的太空飞船,一种太空版本的泰坦尼克号)重新结合——凯旋般地进入了屏幕现实的框架。因此,客体-物(object-Thing)清晰地呈现为我们自身的一部分,被我们抛入现实中……这种巨大的物的入侵似乎带来了一点缓解,消除了我们凝视无限的宇宙空间的空白恐惧(horror vacui)——但是,如果它的实际效果恰恰相反呢?如果真正的恐怖是某物(Something)——过剩的巨大的实在界的入侵——出现在了我们期望是无物(Nothing)的地方?这种“某物(实在界的污点)而不是无物”的经验,或许是“为什么有物而不是无物?(Why is there something instead of nothing?)”的形而上学问题的根源。

我想关注的是这种物的特殊形式:作为空间(圣域/禁区)的物,其中符号界与实在界之间的鸿沟被关上了,也就是说,我们的愿望在其中直接实现-物质化(materialized)的(或者,用康德先验观念论的确切术语来说,在这一空间中我们的直观(intuition)是直接生产性的——在康德看来,这一状态只有无限的神圣理性(divine Reason)能刻画)。

作为自我-机械(Id-Machine)而直接实现我们自己都不承认的幻想的物的概念具有很长,甚至并非总是值得尊敬的系谱。在电影院里,这一切都始于弗雷德·威尔科克斯(Fred Wilcox)的《禁忌星球》(The Forbidden Planet, 1956),将莎士比亚的《暴风雨》(The Tempest)的故事-框架嫁接到了一个遥远的星球上:父亲和他的女儿(她从未见过其它男人)独自生活在一个岛上,而一群太空旅行者的到来打扰了他们的和平。很快就出现了一个不可见的怪物的奇怪攻击,并且在电影的结尾,我们可以明显地看出,这个怪物不过是父亲对破坏他乱伦式的和平的入侵者的破坏性冲动的具体体现(我们也可以回溯性地读出,在莎士比亚的戏剧中,暴风雨本身也是作为父性超我的实现的肆虐……)。父亲不为人知的自我-机械会生成破坏性的怪物,这是在这颗遥远星球表面之下的庞大机制:它是过去某些文明的神秘残余,这一文明成功开发出了使思想直接物质化的机器,并因此摧毁了自身。在这里,自我-机械牢牢地被置于弗洛伊德式的力比多经济的背景中:它所生成的怪物是原父对其他可能对他和女儿的共生造成威胁的男人的残酷冲动的实现。

自我-机械的这一主题的终极变体可能是安德烈·塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)的《索拉里斯星》(Solaris),它基于斯坦尼斯拉夫·莱姆(Stanislaw Lem)的小说,其中,物也与性关系的僵局有关。《索拉里斯星》是关于一个太空机构的心理学家凯尔文(Kelvin)的故事,他被送往一个新发现的行星索拉里斯上半弃的太空船,那里近来发生了怪异的事情(科学家发疯,产生幻觉并自杀)。索拉里斯是一颗具有不断流动的流体海洋表面的行星,并且不时模仿可识别的形式,不仅是精致的几何结构,还包括巨大的儿童的身体或人类建筑物。尽管所有与地球通信的尝试都失败了,但科学家们接受了这样的假设:索拉里斯是一个巨大的大脑,以某种方式读懂了我们的思想。凯尔文到达后不久,在床边发现了死去的妻子哈莉——哈莉在多年被凯尔文抛弃后就在地球上自杀了。他无法驱散哈莉,摆脱她的一切努力都以失败告终(他用火箭将她送入太空后,第二天她就重新物质化了)。对她的组织的分析表明,她不像正常人那样由原子组成——她在一定的微观级别之下一无所有,只有虚空。最后,凯尔文意识到,哈莉是他自己内心最深处的创伤幻想的物质化。这解释了哈莉记忆中奇怪的缺口之谜——她当然不知道一个真正的人应该知道的,因为她不是这样的人,而仅仅是他对她的幻想形象的实现,具有其所有的不一致之处。问题在于,正是因为哈莉没有自己的物质性(substantial)身份,她才获得了永远坚持并回归其位置的实在界的地位:就像林奇(David Lynch)电影中的火一样,她永远“与英雄同行”,永远不放过他。哈莉,这个脆弱的幽灵,纯粹的表象,永远无法被抹除——她是“不死之物(undead)”,永远徘徊在两次死亡之间。我们难道没有回到标准的魏宁格主义(Weiningerian)式的反女性主义观念:即女性作为男性的症状,男性的罪恶的物质化,他向着罪恶的堕落,因此只能通过自杀来拯救他(和她自己)?《索拉里斯星》依靠科幻小说的规范作用于现实,将女性仅仅是男性幻想的实现的观念作为物质事实来呈现:哈莉的悲惨立场是,她意识到自己被剥夺了所有物质性的身份,她是无物(Nothing),她就只作为对方的梦存在,前提是对方的幻想围绕着她——正是这种困境使得自杀成为了她最终的伦理(ethical)行动:哈莉意识到了他由于自己的永恒存在而遭受的痛苦,因此吞下了会阻止她重新构成的化学物质,摧毁了自己。(电影的终极恐怖场面发生在幽灵哈莉在索拉里斯上首次自杀尝试失败后重新醒来时:摄取液氧后,她躺在地板上,结冰了;然后突然间,她开始移动,她的身体在色情的美丽和悲惨的恐怖中抽搐着,承受着难以忍受的痛苦——当我们沦落为淫秽的黏液时,还有什么比这种自我抹消的失败(违背我们的意愿)更悲惨的事吗?)在小说的结尾,我们看到凯尔文独自一人在太空飞船上,凝视着索拉里斯神秘的海面……

朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)在阅读黑格尔的主奴(Lord and Bondsman)辩证法时,着重论述了两者之间的隐性契约:“奴隶的当务之急在于以下公式:你对我来说是我的身体,但不要让我知道”[2]主人一方的拒绝因此是双重的:首先,主人否认自己的身体,他呈现为离体的欲望,强迫奴隶充当自己的身体;其次,奴隶必须否认他只是作为主人的身体并装作一个自主的行动者(agent),就好像奴隶为主人所做的劳动并非强加于他,而是他的自主活动一样。双重(并且因此也是隐秘的)否认的这种结构也揭示了男性和女性间关系的父权制矩阵:首先,女性只是男性的投射/反射,他的非物质性的幻影,歇斯底里地模仿但从来没有真正能够获得完全构成(fully constituted)的自我主体性的道德高度(moral stature);但是,这种纯粹的反射状态本身就必须被否认,并且女性被赋予了虚假的自主性,就好像她由于自己的自主逻辑而在父权制逻辑中那样行事(女性“天生”就是顺从,富有同情心,自我牺牲的……)。这里不应忽视的悖论是,奴隶(仆人)越符合仆人的形象,他对自己作为自主的行动者的地位就越理解(误解)。女性也是这样——当她以一种“女性化”的,顺从而温和的方式行动时,对她的奴役的最终形式就是将她自己认识(误认)为自主的行动者。因此,在公开承认并充分假设的情况下,魏宁格式的将女性视为仅仅是男性“症状”的本体论贱斥——作为男性幻想的化身,作为对真正男性主体性的歇斯底里模仿——比对女性虚假的自主性的主张更具颠覆性。也许,终极的女性主义言论是公开宣称“我不存在于自己中,我只是体现了大他者的幻想” ……

因此,我们所面对的是哈莉的两次自杀:第一次(在她较早的尘世“真实”存在中,作为凯尔文的妻子),随后是她的第二次自杀,她将自己幽灵性的不死生物的存在消除的英勇行为:第一次自杀是摆脱生活重担的简单逃脱,第二次则是恰当的伦理行为。换句话说,如果第一个哈莉在地球上自杀之前是“正常人类(normal human being)”,那么第二个哈莉则是对主体(Subject)这一术语最激进的表述,因为她被剥夺了物质性身份最后的痕迹(如她在电影中所说:“不,不是我……不是我……我不是哈莉。/……/告诉我……告诉我……你是不是因为我是这种东西而感到恶心?”)。展现给凯尔文的哈莉和凯尔文在飞船上的同事之一吉博里安(Gibarian)所见的“恶魔般的美之女神(monstrous Aphrodite)”(在小说中,而非在电影中:塔可夫斯基用一个小小的无辜的金发女孩代替了她)间的区别来自于吉博里安的幻影并非来自“现实生活”的记忆,而是来自纯粹的幻想:“一个巨大的黑人女性正以平稳,滚动的步态默默地走向我。我从她的白皙的眼睛中瞥见了一丝微光,听到她光脚接触地面的柔和声音。她只穿着一条黄色的辫状稻草裙;她巨大的乳房自由摆动,黑色的胳膊像大腿一样粗壮。”[3]吉博里安无法维持对母亲的原始幻想的幻影(primordial maternal fantasmatic apparition),他死于羞愧。

《索拉里斯星》的故事所围绕的星球是由似乎在思考的神秘物质组成的,即,某种程度上是思想(Thought)本身的直接物化——这难道不是作为“淫秽果冻(Obscene Jelly)”的拉康主义之物的典范吗?[4]这正是创伤性的实在界,符号距离的崩溃处,不需要言语和标记(sign)的奇点,因为思想直接介入了现实。这个巨大的大脑,这一大他者-物(Other-Thing),涉及一种精神病性的短路:在问题和答案,需求及其满足的辩证法短路时,我们甚至还未提出问题,它就为我们提供了(或更确切地说,强加给我们)答案,它直接实现-物质化了支持我们欲望的内心最深处的幻想。索拉里斯是一台能够在现实本身之中生成/实现我最终极的幻想的增补/伴侣客体的机器:尽管我的整个心理生活都围绕着它,但我从未准备好在现实中接受它。

雅克-阿兰·米勒(Jacques-Alain Miller)[5]区分了以下二者:一个假定自己的非-存在(non-existence),自己的构成性匮乏(constitutive lack)(“阉割”),也即她内心中主体性的虚无的女人,以及他所谓的“戴假发的女人(la femme à postiche)”,虚假,伪造的女人。这种“戴假发的女人”并非保守的常识智慧所言(女性不信任她的自然魅力,放弃了养育孩子,服务丈夫,照顾家务等事务,而沉迷于时髦的着装,化妆品,堕落的滥交,职业等),事实几乎完全相反:女性试图逃避其主体性的核心虚空,从标志着她的存在的“不拥有之(not-having-it)”中逃脱,求助于“拥有之(having it)”的假象(成为家庭生活的稳定支撑,抚养她真正的财产:孩子,等)——这一女性给人以牢固的被锚定的存在的印象(和错误的满足感),她自我封闭,满足于日常生活的循环(她的男人必须疯狂地奔跑,她则过着平静的生活并充当安全的保护石或避风港,她的男人可以永远回到这里……)。(对女性而言,“拥有”的最基本形式当然是生孩子,这就是为什么对于拉康而言,“女人与母亲”之间存在最终的对抗:与“不存在(n'existe pas)”的女性相反,母亲确实存在)。这里要指出的一个有趣的特征是,与常识性的期望相反——“拥有之”的女性,不满于匮乏自己的充实的“戴假发的女人”——她们不仅不对父权制中的男性身份构成任何威胁,甚至充当它的保护盾和支撑;而与她相反,那位标榜自己的匮乏(“阉割”)的女人充当了掩盖虚无的表象的歇斯底里综合体,对男性身份构成了严重的威胁。换句话说,这里存在一个悖论:女人越是被贬低,沦为围绕虚无的不连续和不一致的表象组合,就越威胁到男性牢固的自我身份(奥拓·魏宁格(Otto Weininger)的整个工作都围绕着这一悖论);另一方面,女人越是坚定的,自我封闭的实体,她就越能支撑男性身份。

这种对立是塔可夫斯基的宇宙的重要组成部分,并且在他的《乡愁》(Nostalgia)中得到了最清晰的表述:故事的主人公是一位俄国作家,在意大利北部徘徊寻找一位住在该地的19世纪俄罗斯作曲家的手稿。主人公被两位女性的形象撕裂,一边是尤金尼娅(Eugenia),一位歇斯底里的女性,拼命地诱惑他以获得性满足的匮乏的存在(being-of-lack);另一边则是他对自己所抛弃的俄罗斯妻子的母性形象的记忆。塔可夫斯基的宇宙极其男性中心化,并且围绕女人/母亲的对立所建立:在性方面活跃而挑逗的女人(其吸引力由一系列的编码信号(signal)所标示,如《乡愁》中尤金尼娅的散乱长发)被拒斥为不真实的歇斯底里的生物,并且与母性形象细腻而精心打理的头发形成鲜明对比。对塔可夫斯基来说,当女人接受具有性吸引力的角色时,她便牺牲了自己最珍贵的东西——她的存在的精神本质(spiritual essence)——从而使得自己贬值,成为了一种不育(sterile)的存在方式:塔可夫斯基的宇宙被一种对挑逗的女性几乎毫无隐藏的厌恶所渗透;与这一容易歇斯底里的形象相比,他更喜欢母亲使人安心且稳定的存在。在主人公对尤金尼娅长时间歇斯底里地指控他,并且随后抛弃他的行为的态度中,主人公(和导演)的这种厌恶显而易见。

在这一背景下,应该考虑到塔可夫斯基对静态长镜头(或仅允许缓慢追拍(panning)或跟踪运动(tracking movement)的镜头)的依赖;这些镜头有两种相反的功能,并且都在《乡愁》中有着典范性的运用:它们要么依靠与内容的和谐关系,表明精神所渴望的和解不是从地球引力中脱离,而是完全屈服于它的惯性(如塔尔科夫斯基整个作品系列中最长的镜头一样,俄国主人公极其缓慢地穿过空无一人的开裂的池塘,点燃一支蜡烛照亮他得到救赎的途径;最后,在一次失败的尝试之后,他确实到达了池塘的另一边,并随之死去,完全满足并和解了),或,更有趣的是,他们依靠形式和内容之间的对比,例如尤金尼娅对主人公的歇斯底里爆发的长镜头,具有挑逗的诱人姿态与轻蔑的言论相混合。在这一镜头中,尤金尼娅似乎不仅在抗议主人公疲倦的冷漠,更在某种程度上抗议长静态长镜头本身的镇定冷漠,完全不受她爆发的干扰——塔可夫斯基在这里走向了与卡萨维兹(John Cassavetes)截然相反的极端,在卡萨维兹的杰作中,(女性的)歇斯底里的爆发是由手持摄像机从过度接近处拍摄的,如同摄像机本身被拉进动态的歇斯底里的爆发一样,奇怪地使愤怒的面孔变形,从而失去了自身视点的稳定性……

尽管不被承认,《索拉里斯星》无疑在这种标准的男性场景之上补充了一个关键特征:只有当男性面对他的大他者-物(Other Thing)——一部偏心的不透明机器,“读取”他隐藏最深的梦,并且将之作为他的症状(他自己传递的信息的真实形式,而主体还没准备好接收)返还给他——时,这种女性作为男性的症状的结构才能起作用。正是在这里,我们应该拒绝一种荣格式的对《索拉里斯星》的阅读:《索拉里斯星》的要点不是简单的投射,(男性)主体不承认的内在动力的实现-物质化;更关键的是,如果要进行这种“投射”,那么这一大他者-物必然已经在场——真正的迷就是物的在场。塔可夫斯基的问题在于,他本人显然选择了荣格式的理解,外在旅程仅仅是向人的心理的深处的旅程的外化和/或投射。他在接受采访时对《索拉里斯星》给予了中肯的评价:“也许,凯尔文在索拉里斯上的任务只有一个真正的目标:展示(对)他者的爱生命中必不可少的。没有人爱的人便不再是一个人。……”[6]与此形成鲜明对比的是,莱姆的小说则着眼于索拉里斯行星的惰性的外部存在,即“思考的物(Thing which thinks)”(康德的表述在这里完全适用):小说的要点恰恰是索拉里斯仍然是坚不可摧的他者,与我们之间不存在任何可能的沟通——的确,它使我们回到了我们内心深处不被承认的幻想,但是在此之下的“汝所何欲?(Que vuoi?)”的问题仍然是完全无法穿透的(为什么这样做?这仅仅是纯粹的机械的反应?还是与我们一起玩的恶魔般的游戏?或是帮助我们(也许更是强迫我们)面对我们否认的真理?)。因此,如果将塔可夫斯基纳入好莱坞对作为电影基础的小说的商业改编的序列中将会非常有趣:塔可夫斯基的所作所为与好莱坞最低劣的制片人完全一致,将与他者性的神秘相遇铭刻进男女坠入情网的过程框架中……

没有什么地方能比小说与电影结局的区别更能说明两者的裂隙:在小说的结尾,我们看到凯尔文独自一人在飞船上,凝视索拉里斯神秘的海面,而电影的结尾则是典型的塔可夫斯基式的幻想,在同一镜头中结合了主人公被抛入的他者性(索拉里斯的混乱表面)和他乡愁的向往对象,他渴望返回的家宅(俄罗斯乡间的木屋),屋子的轮廓被索拉里斯表面的可塑粘液所包围——在极端的他者性中,我们发现了我们内心最渴望的丧失的客体。更准确地说,这一序列的拍摄方式是模糊的:在这一幻象之前,克里斯(主人公)在太空站上幸存的一位同事告诉他,也许是时候该回家了。在几个水中的绿色杂草的塔可夫斯基式的镜头后,我们看到克里斯在他的别墅中与父亲和好——但相机随之缓慢地前后拉动,而我们最终明显地意识到我们所见的可能并非实际返回家园,而仍然是索拉里斯制造的视觉:别墅和周围的草丛在索拉里斯混乱的表面中似乎是一个孤岛,这是它产生的又一个物质化的幻象……

同样的幻象布景也阐释了塔可夫斯基的《乡愁》:在意大利乡间,被大教堂的废墟所包围的,也即在主人公漫无依靠,远离他的根茎的地方,放置着一个完全错位的元素:一间俄罗斯别墅,主人公梦中之物;同样,在这里,镜头从近距离拍摄在别墅前躺倒的主人公开始,一瞬间他似乎已经真的回到了家中。随后镜头缓慢地向后拉,揭示意大利乡间那栋别墅作为幻象布景。由于这一场景出现在主人公将燃烧的蜡烛带到池塘的另一头的强制-牺牲姿态的完成(此后他倒下并死去了——或我们被引导着认为是这样),因此有人倾向于《乡愁》的最后一个镜头不仅是主人公的梦想,更因为其在主人公的死亡后,是代表其死亡的怪怖(uncanny)场景:漂泊在意大利乡间的主人公和他所渴望的客体的不可能的结合的时刻就是死亡的时刻。(这种致命的不可能的综合(synthesis)在先前的梦境中已经得到宣告,在其中,尤金妮娅与主人公的俄罗斯母性的妻子-形象团结地拥抱。)我们这里处理的是一个现象(phenomenon),一个场景,一个梦的经验(dream experience),这不再能够主体化(subjectivized),即一种非-主体化的现象,一个不再是任何人的梦的梦,只有在其主体消减后才可能出现的梦……这种幻象是对立的,不相容的视角的人为凝结(condensation),就像标准的验光测试(optician’s test)一样,我们一只眼看见笼子,另一只眼看见鹦鹉。如果,我们两只眼睛的光轴协调良好的话,我们张开双眼,就应该看见笼中的鹦鹉。[7]

塔可夫斯基不仅添加了最后的这一场景,而且还添加了新的开端:小说以凯尔文到索拉里斯的太空旅行开始,但电影的前半小时发生在标准的塔可夫斯基式的俄罗斯乡村,凯尔文漫步其中,被雨水浸湿,溶入潮湿的土地……正如我们已经强调过的那样,与电影运用幻象解决僵局的方法形成鲜明对比的是,小说以孤独的凯尔文沉思着索拉里斯的表面而告终:他比以往任何时候都更清楚地认识到他遭遇了全然的他者性,完全无法与之沟通。因此,我们必须严格按照康德的术语来构想索拉里斯,作为自为之物和本体意义上的客体(noumenal object)的思想(思考的实体(the Thinking Substance))的不可能之显象(the impossible apparition of the Thought)。因此,对于作为物的索拉里斯(Solaris-Thing)而言,关键在于全然的他者性与过度的,绝对的内在性的重合:作为物的索拉里斯甚至比无意识更接近我们“自身”,我们的不可接触的内核,因为这种他者性直接“就是”我们自身,展现了我们的存在的“客观的主体性(objectively-subjective)”幻想之核。因此,与作为物的索拉里斯的沟通失败的原因并非索拉里斯对我们来说太过陌生,充当了绝对超越我们有限的(理解)能力的智识的先驱,和我们玩了一场变态的(perverse)游戏,其理性依凭将永远不可能被我们掌握;而是因为我们太接近它了:如果我们要维持我们的符号宇宙的一致性,就必须与之保持距离。索拉里斯产生的幻觉现象完全遵循我们内心最深处的异想(idiosyncratic whims),即,如果有一个主宰操纵着索拉里斯的表面上发生的事,那么这个主宰就是我们自己,我们心中的“思考的物”。这里的基本教训是,大他者(符号秩序)与作为物的大他者(Other qua Thing)间的对立甚至是对抗。大他者是“划杠”的,它是符号规则(symbolic rules)的虚拟(virtual)秩序,为沟通提供了框架;而在作为物的索拉里斯中,大他者已不再是“划杠”的,而是纯粹虚拟的:在其中,符号界坍塌进了实在界,语言作为真实之物(Real Thing)而存在。

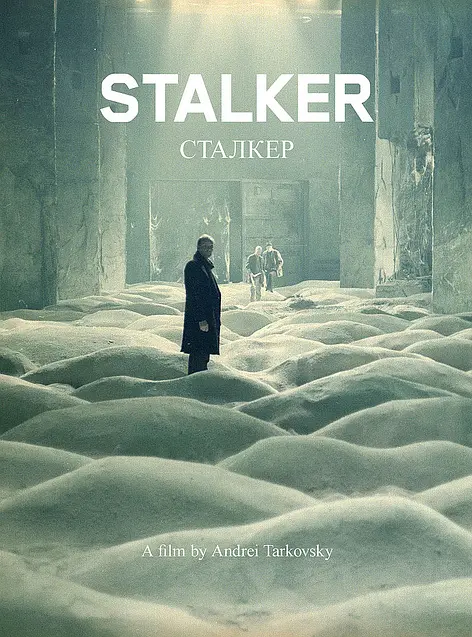

塔可夫斯基的另一部科幻名作《潜行者》(Stalker),提供了这种太过在场的物(all-too-present Thing)的对立面:禁区的虚空(the void of the forbidden Zone)。20年前,神秘的外星实体(陨石,外星人...)造访了一块无名的荒凉区域,留下一片残骸,这片区域被称为“区(the Zone)”。该区被陆军人员隔离并守卫起来,这个致命地区应该空无一人。潜行者(Stalkers)则是一群敢于冒险的人,只要支付适当的费用,就可以将人们带到区和区的中心地带的神秘房间——据称人埋藏最深的希望在那里可以得到实现。影片讲述了这样一位潜行者的故事:一个普通男人,有一个妻子和一个残废的女儿(她具有凭空移动物体的魔力),将两个知识分子带到了特区,一位作家和一位科学家。当他们最终到达房间时,却由于缺乏信仰而无法陈述自己的愿望,反而是潜行者自己希望他的女儿可以好起来的愿望有了答案。

与《索拉里斯星》一样,塔可夫斯基颠倒了小说的要点:在电影所依据的斯特鲁加茨基兄弟(Strugatsky brothers)的小说《路边野餐》(The Roadside Picnic)中,“区”(共六个)是一场“路边野餐”的残骸,一些外星游客在我们的星球上短暂停留了一阵子,不久就离开了,觉得人类毫无乐趣。潜行者们也由此显得更具冒险精神,并非专注于备受折磨的精神性探索的个人,而是作为狡猾的拾荒者组织抢劫探险,某种方式上就像众所周知的阿拉伯人组织探险队进入金字塔(对于富有的西方人来说,这也是另一个“区”;难道金字塔——根据科普文学的记载——不也是外星人智慧的遗迹吗?)。因此,“区”并不是一个纯粹的精神性的幻象空间,在其中人们会遇到(或我们向之投射了)自己的真理;而是(如莱姆的小说中的索拉里斯)物质性的在场,是与我们的宇宙的规律和法制不相容的绝对的他者性的实在界。(因此,在小说的结尾,主人公在面对“金球(golden sphere)”时——小说如此称呼电影中实现欲望的房间——确实经历了一种精神上的转变,但是这种经历更接近拉康所说的“主体性的贫困(subjective destitution)”,突然意识到我们的社会联系毫无意义,对现实本身的依恋消散了——突然之间,其他人就如同幻化(derealized)了,现实本身被体验为一团混沌的形状和声音的漩涡,使得我们不再能够表达我们的欲望……在《潜行者》和《索拉里斯星》中,塔可夫斯基的“唯心主义迷思”是,他从作为无意义的物的根本的他者性面前退缩了,将与物的遭遇缩减/转写为通往我们的真理的“内心旅程”。小说的标题就指向了我们与外星人的宇宙间的这种不相容:小说中我们所发现并着迷的奇异物体很可能仅仅是外星人短暂停留在我们的星球上短暂停留之后所留下的残渣和废弃物,像一群人在一条主路边的森林中野餐后留下的垃圾……所以,典型的塔可夫斯基式的景观(腐烂的人类遗迹被自然回收)在小说中恰好体现了来访的外星人的(不可能的)视角中“区”的特质:对我们而言的奇迹,与我们无法掌握的奇妙宇宙的遭遇,不过是外星人的日常生活的一片碎屑……那么,我们是否可以得出一个布莱希特式的结论:典型的塔可夫斯基式的景观(人类环境正在腐烂并被大自然所回收)涉及到从想象的外星人的视角观察我们的宇宙?这里的野餐是悬岩(the Hanging Rock)的极端对立物:并非我们在周日野餐时侵入了这一区域,而是外星人的野餐导致了“区”本身的产生……

对于前苏联的公民来说,禁区的概念能够引发(至少)五个联想:禁区是①古拉格,即孤立的监狱领地;②被诸如切尔诺贝利之类的技术性(生化,核……)灾难所污染的或单纯无法居住的领土;③党政要员(nomenklatura)所居住的偏僻地区;④禁止进入的外国领土(如封锁在东德中的西柏林);⑤被陨石撞击的区域(如西伯利亚的通古斯)。当然,“区的真正含义是什么”的问题是错误且误导性的:最重要的是在界(Limit)外之物的不确定性,而不同的肯定性内容被填补进了这一空白。

《潜行者》完美地体现了将我们的日常现实与幻象空间分离开来的界限的悖论性逻辑。在《潜行者》中,这个幻想空间是神秘的“区”,是奇迹所发生的禁区,在其中秘密的欲望得到了实现,可以找到我们日常生活中尚未被发明的技术产品,等等。只有罪犯和冒险家才准备冒险进入这个幻想性的他者领域(domain of fantasmatic Otherness)。我们在对塔可夫斯基进行唯物主义的解读时,应该坚持的是界限本身的构成性作用:这个神秘的区域实际上与我们共有的现实完全相同,赋予它神秘的灵晕(aura)的是界限本身,即“区”被指定为不可进入的禁区。(难怪当主人公们终于进入神秘的房间时,他们意识到其中并没有什么特别的或突出的东西——潜行者恳求他们不要将这一消息告诉区外的人们,以免他们失去使他们安心的幻想……)简而言之,这里的蒙昧主义(obscurantist)迷思就在于对因果关系的顺序颠倒:“区”被封禁并非是因为它具有某些对于我们的日常现实“太强”的属性;而是将其认定(posit)为被禁止之物让它显示了这些属性。最开始的姿态是将一小块实在界从我们的日常现实中排除,并将其宣布为禁区。或者用塔可夫斯基本人的话说:“我经常被问到‘区’代表什么。只有一个可能的答案:区不存在。潜行者本人发明了他的‘区’。他创造了这个区域,这样他就能把一些不快乐的人带到那里,并将希望的观念强加给他们。(实现)欲望的房间同样是潜行者的创造,也是对物质世界的又一次挑衅——在潜行者心中,这种挑衅与信仰相当。”[8]黑格尔强调,在表象面纱之后的超感官(suprasensible)领域中一无所有,主体看过去只能看到他自己放在那里的东西……

那么,“区”(《潜行者》)和索拉里斯之间的对立代表了什么?在拉康的语境中很容易指出二者的对立:这是两种过剩之间的对立,是实物(Stuff)对符号网络的过剩(物在这个网络中没有位置,使它难以被我们把握),以及符号位(Place)对实物和其填充元素的过剩(“区”是由符号性的屏障(Barrier)所构成/定义的纯粹的结构性虚空:在这一屏障之外,“区”中要么是无-物(nothing),要么和区外完全相同)。这种对立代表着驱力和欲望间的对立:索拉里斯是大写的物,是盲目的力比多的具身(the blind libido embodied);而“区”是维持欲望的虚空。这种对立也说明了区和索拉里斯如何(不同地)联系于主体的力比多经济:在区之中存在着“欲望之室”,如果主体进入其中,他的欲望就能得到满足;作为物的索拉里斯则回报接近它的主体他们的幻想的创伤性核心(而非他们的欲望),也即封装了他们与享乐(jouissance)的联系和他们在日常生活中抵制之物的圣兆(sinthom)。

因此,《潜行者》中的障碍与《索拉里斯星》中的障碍恰恰相反:在《潜行者》中,该障碍涉及不可能实现(对于我们这些腐败的,庸碌的,无信奉的现代人来说)的纯粹信仰的状态,也即直接地欲望的状态——“区”中的房间必须保持空无一物;当人踏入房间的那一刻,他就无法表述自己的愿望。与之相反,《索拉里斯星》的问题是过度满足(over-satisfaction):愿望在浮现之前就已经被实现/物质化。在《潜行者》中,人永远不会达到纯洁,纯粹的愿望/信仰的状态;在《索拉里斯星》中,梦想/幻想会出现在问题之前的答案的精神病(psychotic)结构中得到了(提前)实现。因此,《潜行者》专注于信仰的问题:房间确实可以满足欲望,但仅仅对那些直接-即时地相信的人开放——这就是为什么当三个冒险者最终到达房间门槛前时,他们害怕进入其中,因为他们不确定自己真正的的欲望/愿望是什么(正如其中一位所说,房间的问题在于它无法满足你想到的,但是却可以实现你所意识不到的那些愿望)。因此,《潜行者》指出了塔可夫斯基的最后两部电影,《乡愁》和《牺牲》(Sacrifice)的基本问题:在今天,我们要通过怎样的折磨或牺牲,才有可能实现纯洁/纯粹的信仰。《牺牲》的主人公亚历山大与他的大家庭一起住在瑞典乡间的偏僻小屋中(塔可夫斯基的主人公所迷恋的俄罗斯别墅的另一版本)。他的生日派对被从低空掠过的喷气式飞机打断了——预示着超级大国之间爆发核战争的不祥讯息。亚历山大在绝望中向上帝祈祷,向他提供了对他来说宝贵的一切,好让战争根本不发生。在电影的结尾,战争“被撤销(undone)”,而亚历山大用一种牺牲的姿态烧毁了他心爱的小屋,并被送往了一间疯人院。

塔可夫斯基在国外拍摄的最后两部电影的重点就是这种纯粹的,毫无意义的行为,为我们的俗世生活恢复/赋予了意义——而两次都由同一位演员(Erland Josephson)完成:他是《乡愁》中公开焚烧自己的老傻瓜多米尼克(Domenico),《牺牲》中则烧毁了自己的房屋——他最宝贵的财产,“在他之中而多于他”之物——的主人公。对于这种无意义的牺牲姿态,应该赋予其强迫性神经症的强制行为(obsessional-neurotic compulsive act)的分量:如果我完成了这件事(牺牲的姿态),这一阉割(THE Catastrophy)(在《牺牲》中,就是核战争带来的字面意义上的世界末日)将不会发生或将被撤消——正如那个众所周知的强制性姿态,“如果我不这样做(跳过那块石头两次,以某种方式交叉双手,依此类推),就会有坏事发生。”(这种强制性牺牲的幼稚性质在《乡愁》中一览无遗,主人公遵照死去的多米尼克的指示,举着一根燃烧的蜡烛穿过半干涸的池塘,以拯救世界……)我们可以从精神分析中学到,我们所担心的这个灾难性的谜(X)的爆发不是别的,就是享乐本身。

塔可夫斯基深知,如果要使我们的牺牲有效,能够产生作用,我们作出的牺牲必须(在某种程度上)是“无意义的”,“非理性”的姿态,是无用的付出或仪式(例如,举着点燃的蜡烛穿越空池塘或焚烧自己的家园);其中的想法是,只有这样一种自发的“就去做”的,没有经过任何的理性思考的姿态才能恢复直接的信仰,这种信仰能够拯救我们并治愈广泛存在的现代精神的痼疾。塔可夫斯基式的主体在字面意义上提供了自己的阉割(对理性和控制的放弃,自愿被缩减为幼稚的“愚昧(idiocy)”,服从于无意义的仪式),以此作为让大他者“降临”的工具:这就如同只有通过完成一项完全毫无意义和“非理性”的行动,主体才能拯救宇宙的深层意义,等等。

更进一步,我们很难抵制一种用海德格尔式的倒置来表达这种无意义的牺牲的塔可夫斯基式逻辑的诱惑:牺牲的终极意义(Meaning of sacrifice)是意义本身的牺牲(sacrifice of Meaning itself)。这里的关键是,在牺牲的最后被献祭(焚烧)的客体是塔可夫斯基式的幻想空间的终极客体:木制别墅代表着家园(Home)的安全和人真正的自然根基(authentic rural roots)——就算仅出于这个原因,《牺牲》也可以恰如其分地成为塔可夫斯基的最后一部电影。这是否意味着我们仍然在这里遇到一种塔可夫斯基式的“穿越幻象(traversing of the fantasy)”,即对他幻想的核心元素——出现在诡异的乡间(在《索拉里斯星》的结尾和《乡愁》中分别是行星表面和意大利),并且维持了他的幻想的完整与统一——的弃绝?答案是:并非如此。这种放弃是为大他者所服务的,是要恢复生命的精神意义的救赎行为。

使塔可夫斯基超越了廉价宗教蒙昧主义的,是他剥夺了这一牺牲的行为的任何令人怜悯的,庄严的“伟大”,将其表现为一种笨拙的,荒谬的行为(在《乡愁》中,多米尼克甚至难以点燃将杀死他自己的火焰,而路过的人无视了他在火焰燃烧的身体;《牺牲》结束于一段漫画式的男人的芭蕾舞剧:医院的员工追赶在主人公身后,将他带进精神病院——这一情节被拍成了一场儿童的老鹰捉小鸡)。要理解牺牲的这种荒谬而笨拙的维度,仅仅认为其表明了人们沉浸在事物的运转中而无法体会到这一行为的悲剧性的伟大是不够的。相反,塔可夫斯基遵循了一个悠久的俄罗斯传统,其典范是陀思妥耶夫斯基的“白痴”:典型的情况是,在塔可夫斯基的电影中完全看不到幽默和笑话,却仅仅为展现最神圣的超然牺牲的场景保留了嘲笑和讽刺。(《安德烈·卢布廖夫》(Andrei Roublev)中表现十字架受苦的著名场景的拍摄方式是:画面切换到俄罗斯的乡村的冬天,拙劣的演员用可笑的感染力摆出眼泪横流的样子)[9]那么,这是否再次表明,(用阿尔都塞的术语),塔可夫斯基的电影的质感(texture)破坏了他自己露骨的意识形态投射(project),或至少引入了一定的距离,使其固有的不可能性和失败变得可见?

在《乡愁》中,有一个帕斯卡尔(Pascal)式的场景:在教堂里,尤金尼娅见证了一场将一个普通农妇尊为帕托圣母(Madonna del Parto)的游行——他们正在向圣徒倾诉希望成为母亲的愿望,即她们的祈祷关系到她们婚姻的果实。困惑的尤金尼娅无法理解成为母亲的魅力,她问一旁关注着游行队伍的牧师他是如何成为信徒的,他回答:“你应该从跪下开始”——这里清楚地指涉了帕斯卡尔著名的“跪下,这会使你意志不再倔强(Kneel down and that act will render you feeble-minded)”(也就是说,这会剥夺你虚假的对自己智识的骄傲)。(有趣的是,尤金尼娅尝试了,但却半途而废:她甚至无法完成跪下的外部姿态)在这里,我们遇到了塔可夫斯基式的主人公的僵局:今天的知识分子(其典范是《乡愁》的主人公戈尔恰科夫(Gortchakov))——他们被乡愁的鸿沟从幼稚的精神的确定性中分离出来——能否重新回到直接的沉浸于宗教中的状态,以其致密性扼杀存在主义的绝望、来重新获得其确定性?但换句话说,无条件的信仰及其救赎力量难道没有导向典型的现代结果吗?忠诚于信仰的形式的决断主义者对信仰的特定内容漠不关心,这也是施密特式的政治决断主义在宗教中的对应物,即我们有信仰这一事实优先于我们信仰什么。或者,更糟糕的是,难道不是这种无条件的信仰的逻辑才带来了臭名昭著的统一教-文鲜明(Reverend Moon)所利用的爱情悖论?众所周知,文鲜明在他的未婚教徒中随意挑选夫妻伴侣,而他凭借对神圣的宇宙秩序的独到见解使他的决定合法化。他声称能够辨别出在永恒的事物秩序中人注定要为之服务的伴侣,并简单地通过信件告知其教徒,她(通常来自世界其他地方)是他将要与之结合的陌生人——斯洛文尼亚人因此与韩国人结婚,美国人与印度人结婚,等等。当然,真正的奇迹是这一套虚张声势竟然行之有效:这里存在着无条件的信任和信仰,其中外部权威偶然的决定可以产生一对由最亲密的热情纽带相连的恩爱夫妇——为什么?因为爱是“盲目的”,偶然的,不基于任何明显的可观察到的特性,决定我产生爱恋的神秘莫测的高贵品质(je ne sais quoi)也可以被完全外化为神秘莫测的权威的决定。

那么塔可夫斯基式的牺牲中有什么是虚假的呢?更基础的问题是,牺牲是什么?最基本的牺牲的概念依赖于交换的观念:我向大他者提供对我来说有价值的东西,以便从大他者那里获得对我来说更宝贵的东西(“原始”部落会献祭动物甚至人类,神则通过降下足够的雨水或让他们获得军事胜利的方式来偿还);更加复杂的一层是将牺牲视为一种姿态,并不直接为了从我们的牺牲所指向的大他者那里进行有利可图的交换:其更基本的目的是确定那里存在着一个能够回应(或选择不回应)我们的牺牲的大他者。即使大他者拒绝了我的愿望,我也至少可以安心——存在着一个大他者,而其下次的反应可能会有所不同:这个世界,包括可能会降临于我的所有灾难,并非毫无意义的盲目机制,而是有可能进行对话的伙伴,因此即使是灾难性的结果也应被理解为有意义的回应,而不是几率的盲目统治。那么,牺牲与大写的物之间有什么关系?克劳德·勒夫特(Claude Lefort)关于奥威尔的《1984》的论文“灵魂深处驻军团(The Interposed Corps)”[10]提供了这一联系的线索。勒夫特关注于温斯顿屈服于老鼠的刑罚的著名场景——为什么老鼠对可怜的温斯顿来说如此创伤?关键在于它们显然是温斯顿本人的幻想性替身(温斯顿小时候的举止无疑就像一只老鼠,洗劫垃圾堆来寻找剩下的食物)。因此,当他拼命大喊“去折磨朱莉娅!”时,他就在自己和他的幻象之核间插入了一支军队,避免了被创伤性的原质(Ding)吞噬……这其中包括了牺牲最原始的意义:在自己和物之间插入一个客体。牺牲是使我们与物维持最小的距离的一种策略。现在,我们可以看到为什么自我-机械的主题必然会通向牺牲的主题:既然物的典范就是这一实现-物质化我们的欲望的自我-机械,那么牺牲的终极目标就恰恰是(悖论性地)避免我们的欲望被实现……

换句话说,牺牲姿态的目的并非接近物,而是要保持并维护与物的适当距离;从这个意义上说,牺牲的概念本质上是意识形态的。意识形态是围绕“事情为什么出了错”的叙事,它客观化了原始的丧失/不可能性,也就是说,意识形态将固有的不可能性转译为原则上可以被克服的外部障碍(与标准的马克思主义观念相反,其认为意识形态“永恒化(eternalizes)”和“绝对化(absolutizes)”了当时情况下的历史性的障碍)。因此,意识形态的关键要素不仅是展现统合为一的图景,而且还包括对阻止其实现的障碍的详尽阐释(犹太人,阶级敌人,和魔鬼)——意识形态用一个幻觉来驱动我们的社会活动:只要除尽了它们(犹太人,阶级敌人……),一切就会安好……在此基础上,我们可以理解卡夫卡的《审判》(The Trial)和《城堡》(The Castle)的意识形态-批判(ideologico-critical)的影响:标准的意识形态程序将固有的不可能性转化为外部的障碍或禁令(例如,法西斯主义对和谐的社会-身体的梦想并非固有地虚假——一旦消灭了阴谋反对之的犹太人,它就将成为现实;或者,在性方面,我可以在父亲的禁令被终结之后完整地享受之),而卡夫卡所取得的成就则是沿着反方向走过相同的道路,即将(外部的)障碍/禁令(再-)转译为内在的不可能。简而言之,卡夫卡的成就恰恰在被标准的意识形态-批判的凝视所认为是他的意识形态局限性和神秘主义倾向之处,即他将阻止我们(坚实的个体)的自由的积极的社会制度(国家官僚机构)提升为一种不能被客服的形而上学的界限。

尽管如此,救赎了塔可夫斯基的是他的电影唯物主义(cinematic materialism),即他的电影的质感所产生的直接物理影响:这种质感体现一种泰然任之(Gelassenheit)的立场,(和事物的)平和的分离(pacified disengagement),悬置了任何追求(Quest)的紧急性。塔可夫斯基的电影中弥漫的地球-大地(Earth)的重力似乎在时间本身上施加压力,产生了时间的弯曲(temporal anamorphosis),将其延长到远远超出了我们认为的叙事运动(narrative movement)所需要的一切之外(在此,我们应该赋予“大地”这一词汇以其在晚期海德格尔那里的全部含义)——也许,塔可夫斯基是德勒兹所说的用时间-影像(time-image)代替运动-影像(movement-image)的最清晰的例子。这一实在界的时间(time of the Real)既非剧情空间中的符号界的时间,也非我们(观众)在观看电影时的现实的时间,而是介于其间的一个领域,其在视觉上的等同物可能是一块持久的污点,也“就是”晚期梵高(Van Gogh)的绘画中的黄色天空或蒙克(Munch)的水和草:这一怪怖的“质量(massiveness)”既不存在于颜料的直接的物质性,也不是被描绘的客体的物质性——它处在被谢林称作精神的肉身存在(geistige Koerperlichkeit)的幽灵般的中间领域。从拉康主义的角度,很容易将这种“精神上的肉身存在”等同于物化的享乐,“转变为肉身的享乐(jouissance which turned into flesh)”。

这种作为实在界的时间的惰性存在(inert insistence of time as Real)——其典范为塔可夫斯基著名的五分钟跟随或升降机镜头(tracking or crane shots)——使得对塔可夫斯基的唯物主义解读变得十分有趣:假如没有了这种惰性的质感,他就不过是另一位俄罗斯宗教蒙昧主义者。也就是说,在我们标准的意识形态传统中,通往精神之路被认为是升华(Elevation)的过程,摆脱了质量的重担,摆脱了将我们束缚在大地上的引力,切断了与物质惯性的联系并开始“自由漂浮”; 与此相反,在塔可夫斯基的宇宙中,我们只有通过与大地(或污浊的水)的潮湿与沉重的直接物理接触才能进入精神的维度——主体躺在大地上伸出四肢,身体半没在水中:只有这时,终极的塔可夫斯基式的精神体验才能发生。塔可夫斯基的主人公们不会跪着祈祷,抬头朝天;取而代之的是,他们热烈地聆听潮湿的大地的寂静心悸……现在我们可以发现为什么莱姆的小说对塔可夫斯基有着如此大的吸引力:索拉里斯似乎提供了塔可夫斯基的沉重,潮湿的实物(大地)的终极化身。实物远非精神性的对立面,而是它的媒介;这种巨大的“思考的物质-物(material Thing)”字面意义上地赋予了身体以物质和精神的直接连接。塔可夫斯基以完全同源的方式替换了梦和入梦的概念:在塔可夫斯基的宇宙中,主体并非在失去与周围的感官的物质现实的关联时进入梦中,而是当他抛弃了他的智识,直接地和物质现实相联系时入梦。塔可夫斯基式的主人公在梦的入口处的典型姿态是在寻找某些东西,并全神贯注于他的感官;随后突然之间,就好像通过一种魔幻般的变形(transsubstantiation),这种与物质现实的最强烈的联系将其变成了梦境。[11]我们不禁要说,塔可夫斯基代表了在电影史上独树一帜的,发展唯物主义神学的尝试:这是一种深层次的精神性姿态,从摒弃智识和沉浸于物质现实中汲取了力量。

如果说《潜行者》是塔可夫斯基的杰作,那么首先是因为其质感的直接的物理影响:形而上的探索的物理背景(艾略特(T. S. Eliot)会称之为客观对应物(the objective correlative)),“区”的景观是后-工业的荒原中废弃的工厂,水泥隧道,布满污水的铁路上生长的植被,以及游荡的流浪猫狗。自然和工业文明在这里又因为它们共同的衰败而再次交叠——衰落的文明正处于被(不是理想的和谐自然,而是)正在解体的自然界回收的过程中。终极的塔可夫斯基式的景观是潮湿的自然,靠近森林的河流或池塘,遍布着人工制品的碎片(旧混凝土块或生锈的金属片)。演员们——尤其是潜行者——的面孔非常独特:在普通的粗糙面孔中混杂着伤疤,黑或白的斑点和其它腐烂的标志,如同他们都遭受过有毒化学品或放射性物质的侵害,却仍然保持了天然的善良与信念。

在这里,我们可以看到审查制度的不同影响:尽管苏联的审查制度和好莱坞臭名昭著的海斯制片法典(Hays Production Code)在严苛程度上不相上下,但它仍然允许一部视觉材料如此阴暗,以至于将永远不能通过海斯制片法典的检查的电影出厂。不妨以《黑暗的胜利》(The Dark Victory)中贝蒂·戴维斯(Bette Davis)的因病垂死作为好莱坞的素材审查制度的例子:中上阶级的环境,没有痛苦的死亡……这个过程被剥夺了其物质惰性,被变形为没有臭气和恶味的空洞(ethereal)现实。对贫民窟也是如此——回忆一下戈德温(Goldwyn)著名的俏皮话,当时一位评论家抱怨说,他的电影中的贫民窟看上去太漂亮了,没有一丝真正的污垢,他说:“它们最好看上去好点,因为它们可让我们花了大价钱!”海斯办公室的审查对这一点极为敏感:在描绘贫民窟时,它明确要求另外建造贫民窟,以免有真正的污垢和难闻的气味。因此,在感官物质性最基本的层面上,好莱坞的审查制度比苏联远为严格。

塔可夫斯基的对立面是美国的终极妄想狂幻象(paranoiac fantasy):即一位生活在加州田园诗般的小城市(消费者的天堂)的美国人,突然有一天,他开始怀疑起自己所生活的世界是虚假的,是被搭建起来让他自己生活在现实世界中的一场奇观,而周围的所有人都是一场大型节目的演员和龙套。最近的例子是彼得·威尔(Peter Weir)的《楚门的世界》(The Truman Show, 1998),金·凯瑞(Jim Carrey)扮演一个小镇职员,他逐渐发现自己是一场24小时持续的电视节目的主人公:他的家乡被搭建在一个巨大的摄影棚里,摄影机永远跟随着他。在其前身中,值得一提的是菲利普·迪克(Phillip Dick)的《时代错乱》(Time Out of Joint, 1959),主人公在50年代末的加州的一个田园诗般的小城市中过着舒适的日常生活,却逐渐发现整个小镇都是一场用来使他满意的表演……《时代错乱》和《楚门的世界》的潜在教义是,在晚期资本主义的加州消费主义天堂中,正因为其超-真实(hyper-reality),也在某种程度上是非真实(IRREAL)的,无-物质,缺乏物质的惰性的。因此,不仅仅是好莱坞上演了剥夺了物质的重量和惰性的现实生活的样貌——在晚期资本主义消费社会中,“现实社会生活”本身就有着某种表演性的特征,而我们“真实”生活中的邻居们则表现得像舞台演员和龙套一样……再一次,资本主义的功利主义去-精神化的宇宙的最终真理是“现实生活”本身的去-物质化,它变成了幽灵的秀场。

只有到了此刻我们才面临着对塔可夫斯基的电影进行任何阐释的关键两难:他在电影中的意识形态投射(维护意义,通过无意义的牺牲产生新的精神性)与他的电影唯物主义之间是否存在距离?他的电影唯物主义是为他的精神追求和牺牲的叙事有效地提供了足够的“客观对应物”,还是暗中颠覆了这种叙事?当然,前者有着很好的论据:悠久的蒙昧主义-唯灵主义传统带来了卢卡斯的《帝国反击战》(The Empire Strikes Back)中尤达(Yoda)的形象,一个生活在黑暗的沼泽的侏儒;衰败的自然被认为是精神智慧的“客观对应物”(智者如其所是地接受自然,放弃了侵略性的统治和开发的任何尝试,也不施加任何人为的干预……)。另一方面,如果我们从反方向阅读塔可夫斯基的电影唯物主义,将会发生什么?如果将塔可夫斯基的牺牲姿态解释为通过其本身的姿态克服无意义偶然宇宙的难以忍受的他者性的最基础的意识形态操作呢?从塔可夫斯基对自然环境的声响的暧昧的使用方式[12]中也可以辨别这一两难; 它们的状态在本体论上是无法确定的,如同它们仍然是无意的自然声响的“自发”质感的一部分,而同时也已经以某种方式具有“音乐性”,显示出更深层次的精神结构的原理。仿佛自然本身开始奇迹般地说话,其缠绕而混沌的呢喃的交响曲不知不觉地变为了恰当的音乐。这些自然与艺术相吻合的奇迹时刻当然指向了蒙昧主义的解读(自然中可辨别的神秘的精神艺术),但也同样能够通往一种相反的唯物主义的解读(由自然的偶然性而起源的意义)。[13]

[1] 见Chapter XVIII of Jacques Lacan, The Ethics of Psychoanalysis, London: Routledge 1992.

[2] Judith Butler, The Psychic Life of Power, Stanford: Stanford University Press 1997, p. 47.

[3] Stanislaw Lem, Solaris, New York: Harcourt, Brace & Company 1978, p. 30.

[4] 我这里依赖于Tonya Howe (University of Michigan, Ann Arbor)精妙的论文"Solaris and the Obscenity of Presence".

[5] 见Jacques-Alain Miller, "Des semblants dans la relation entre les sexes", in La Cause freudienne 36, Paris 1997, p. 7-15.

[6] 引自Antoine de Vaecque, Andrei Tarkovski, Cahiers du Cinema 1989, p. 108.

[7] 鲁里坦尼亚王国(Ruritania)难道不是这种将异质且矛盾的元素结合起来的幻想的最佳典范吗?这个国家坐落在一个想象中的东欧地区,将天主教的中欧和巴尔干地区,中欧的封建贵族的保守传统和巴尔干的野性,现代性(火车)和原始的农耕,黑山(Montenegro)和“文明的”捷克空间(有从臭名昭著的曾达的囚犯(Prisoner of Zenda)伊始的无数例子)结合在一起。

[8] de Vaecque, op.cit., p. 110.

[9] 见de Vaecque, op.cit., p. 98.

[10] 见Claude Lefort, Écrire. A l'epreuve du politique, Paris: Calmann-Levy 1992, p. 32-33.

[11] 见de Vaecque, op.cit., p. 81.

[12] 我在此依赖于Michel Chion, Le son, Paris: Editions Nathan 1998, p. 191.

[13] 这里也包含了机会在基耶斯洛夫斯基的宇宙中的模棱两可的含义:它是否代表了更深层的命运暗中控制着我们的生活,还是命运这一概念本身就是应对生活彻底的偶然性的绝望策略?