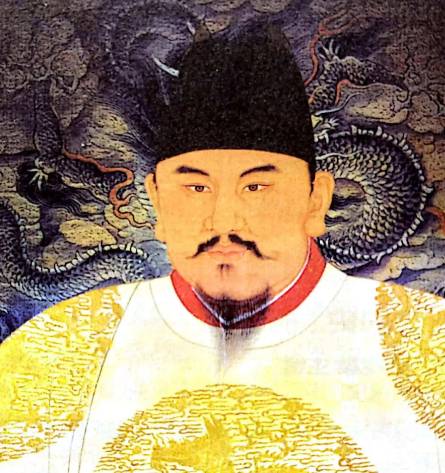

在中国历史上,朱元璋的崛起堪称一部充满传奇色彩的奋斗史诗。他从一个贫苦农家子弟,历经无数生死考验,最终登上皇位,建立大明王朝。这一历程不仅展现了他个人的坚韧与智慧,更离不开一群忠诚勇猛、战功赫赫的开国名将的辅佐。

乱世起兵:从草莽到逐鹿中原

朱元璋出生于元末动荡之际,家境贫寒,早年历经饥荒与苦难,甚至一度出家为僧。然而,元朝末年的苛政与天灾,迫使无数百姓揭竿而起。1352年,二十五岁的朱元璋投奔郭子兴领导的红巾军,从此踏上反抗元朝的征程。他凭借勇猛善战和过人胆识,迅速在军中崭露头角,逐渐成为郭子兴麾下的核心将领。

1356年,朱元璋率军攻占集庆路,改名应天府,以此为根据地,开始逐步扩张势力。此时,他面临多方割据势力的夹击:北有元军,东有张士诚,西有陈友谅。为在乱世中生存,朱元璋采纳儒士朱升“高筑墙、广积粮、缓称王”的战略,韬光养晦,积蓄力量。这一策略为他日后统一南方、北伐中原奠定了坚实基础。

关键战役:名将辅佐下的战略突破

朱元璋的称帝之路,离不开一系列决定性战役的胜利,而每一场胜利背后,都凝聚着开国名将的智慧与血汗。

鄱阳湖之战:徐达、常遇春力挽狂澜

1363年,朱元璋与陈友谅在鄱阳湖展开决战。此役堪称中国历史上规模最大的水战之一,双方投入兵力超过60万。陈友谅以巨舰连环为阵,企图以优势兵力碾压朱元璋。关键时刻,徐达率军突袭敌军前锋,焚毁二十余艘战船,挫伤敌军锐气;常遇春则以火攻破敌连环阵,最终全歼陈友谅主力。陈友谅中箭身亡,其势力土崩瓦解。此战不仅消除了朱元璋统一南方的最大障碍,更奠定了他在义军中的绝对领导地位。

平定张士诚:徐达、李文忠的南北夹击

1366年,朱元璋派徐达为征虏大将军,率军攻打张士诚。徐达采用“围城打援”之策,先切断张士诚与外部的联系,再集中兵力攻克平江(今苏州)。与此同时,李文忠率军北伐,牵制元军,为徐达的南征扫清障碍。1367年,张士诚被俘自尽,朱元璋彻底统一南方,为北伐中原扫清后顾之忧。

北伐中原:徐达、常遇春的千里奔袭

1367年,朱元璋以“驱逐胡虏,恢复中华”为号召,命徐达为征虏大将军、常遇春为副将军,率25万大军北伐。徐达采取“稳扎稳打、步步为营”的策略,先攻占山东,再转战河南,最终直逼元大都(今北京)。1368年,徐达攻克大都,元惠宗北逃,元朝灭亡。此后,徐达又率军西征,收复山西、甘肃等地,彻底摧毁元朝在中原的残余势力。

开国名将:功勋卓著的帝国柱石

朱元璋的称帝之路,离不开一群忠诚勇猛、智勇双全的开国名将。他们不仅在战场上屡建奇功,更在治国理政中发挥重要作用。

徐达:明朝第一功臣

徐达是朱元璋最信任的将领之一,他出身农家,自幼习武,一生征战未尝败绩。从攻占应天到统一南方,再到北伐中原,徐达始终是朱元璋军事行动的核心指挥者。他治军严明,善于用兵,被朱元璋誉为“万里长城”。明朝建立后,徐达被封为魏国公,位列开国六公之首,其功绩与忠诚为后世所称颂。

常遇春:勇猛善战的“常十万”

常遇春以勇猛著称,军中称其“能将十万众,横行天下”。他自投奔朱元璋后,屡立战功,尤其在鄱阳湖之战和北伐中原中表现卓越。1369年,常遇春病逝于军中,朱元璋悲痛不已,追封他为开平王,并亲自为其撰写祭文,称其“功高盖世,忠义无双”。

李文忠:文武双全的帝国栋梁

李文忠是朱元璋的外甥,自幼随舅征战,骁勇善战。明朝建立后,他多次领兵出塞征讨元军残余势力,战功显赫。此外,李文忠还擅长治国理政,曾主持大都督府(最高军事机构)和国子监(全国最高学府),为明朝的军事和文化教育做出重要贡献。

邓愈、汤和:忠诚与勇猛的化身

邓愈16岁领兵抗元,后投奔朱元璋,屡立战功。他跟随徐达远征甘肃,招降吐蕃、乌斯藏诸部,为明朝统一西南奠定基础。汤和则是朱元璋的同乡,为人谨慎,沉敏多智。他随朱元璋渡长江、攻集庆、占镇江,屡破元军,为明朝的建立立下汗马功劳。明朝建立后,汤和主动交出兵权,告老还乡,得以善终,成为少数明初开国功臣中的幸运者。

称帝之路的终章:从应天到明孝陵

1368年正月初四,朱元璋在应天府(今南京)登基称帝,国号大明,年号洪武。这一日,天气晴朗,阳光明媚,仿佛上天也在为这位新帝王的诞生喝彩。朱元璋的称帝,不仅结束了元朝的统治,更开启了一个新的时代。他通过任用贤才、采纳明智建议、依靠名将辅佐,最终完成了从草莽到帝王的传奇蜕变。

朱元璋的称帝之路,是一部充满智慧与勇气的奋斗史。他凭借坚韧不拔的意志和卓越的领导能力,在乱世中崛起,最终建立大明王朝。而这一切,离不开徐达、常遇春、李文忠等开国名将的忠诚辅佐。他们的战功与智慧,不仅为明朝的建立奠定了坚实基础,更成为后世传颂的英雄传奇。

标签组: