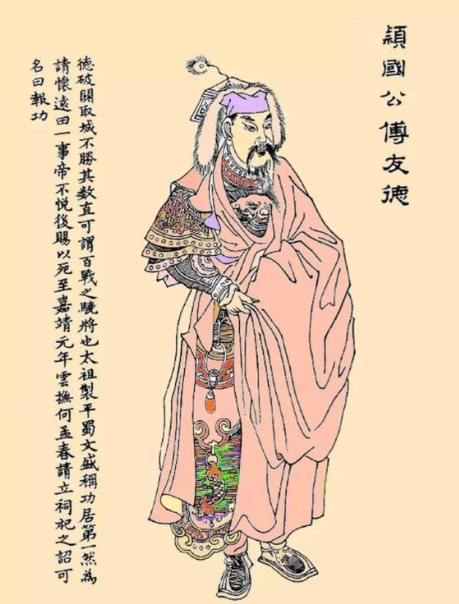

在明朝开国将领的群像中,傅友德的名字如同一颗被血色浸透的星辰,既闪耀着征战沙场的赫赫战功,又笼罩着权力倾轧下的悲壮阴影。这位以“七战七捷”横扫北元、平定云贵的军事奇才,最终却因一场荒诞的“剩菜风波”被逼自刎,其死状之惨烈、冤屈之深重,堪称明朝开国将领之最。

一、从偏裨到国公:傅友德的军事神话

傅友德的崛起堪称一部草根逆袭的史诗。他出身行伍,早年追随陈友谅,后转投朱元璋麾下,凭借过人的胆识与军事天赋,迅速从偏将跃升为独当一面的统帅。洪武十四年(1381年),他率军征讨云南,以“七战七捷”的战绩彻底荡平残元势力,将西南纳入明朝版图。朱元璋曾盛赞其“论将之功,傅友德第一”,并晋封他为颍国公,赐免死铁券,子孙世袭。

然而,这份荣耀背后,暗藏着朱元璋对功臣集团的深层警惕。随着太子朱标早逝、皇太孙朱允炆年幼,朱元璋为确保皇权传承,开始系统性地清除威胁。傅友德因手握重兵、功高震主,且与蓝玉等“淮西派”将领关系密切,逐渐成为朱元璋眼中的“定时炸弹”。

二、宫宴惊变:一场精心设计的死亡陷阱

洪武二十七年(1394年)十一月二十九日,朱元璋设宴款待群臣。这场看似寻常的宴席,实则是为傅友德量身定制的“断头台”。席间,朱元璋以傅友德之子傅让未按规定佩戴剑囊为由,当众斥责其“教子无方”。傅友德起身告罪,朱元璋却突然变脸,厉声命令:“取二子首级来见!”

据《明史》及《微信公众平台》等史料记载,傅友德“默然退出”,不久后竟真的提着两个儿子的头颅返回宴席。朱元璋佯作震惊,质问其“何忍至此”,傅友德却冷笑一声,拔剑自刎,血溅当场。临终前,他留下遗言:“陛下不过欲吾父子头耳!”这一声控诉,撕破了朱元璋“仁君”的伪装,暴露出其借故诛杀功臣的冷酷本质。

三、权力绞杀:傅友德之死的深层逻辑

傅友德的悲剧,本质上是朱元璋为巩固皇权而发动的政治清洗的缩影。其死因可从三方面解读:

蓝玉案的连锁反应:洪武二十六年(1393年),蓝玉因“谋反”被剥皮实草,牵连诛杀者达1.5万余人。傅友德虽未直接参与蓝玉案,但作为“淮西派”核心成员,其存在本身即构成威胁。朱元璋借“剩菜风波”发难,实为延续蓝玉案的余波。

藩王姻亲的隐患:傅友德之女嫁予晋王世子朱济熺,与藩王结为儿女亲家。在朱元璋眼中,这种联姻可能形成新的权力集团,威胁皇太孙朱允炆的统治。为斩断潜在威胁,傅友德必须被清除。

朱元璋的统治焦虑:太子朱标早逝后,朱元璋年事已高,对皇权传承充满不安。他通过屠戮功臣,为朱允炆扫清障碍,确保“家天下”的稳固。傅友德之死,是这一战略的必然牺牲品。

四、历史回响:冤案背后的权力逻辑

傅友德的结局,折射出封建王朝权力更迭的残酷法则。朱元璋以“莫须有”的罪名诛杀功臣,虽短期内巩固了皇权,却为明朝中后期的宦官专政、党争倾轧埋下伏笔。傅友德死后,其家眷被发配至辽东、云南等苦寒之地,家族荣耀戛然而止,而明朝开国将领的集体悲剧,也成为后世反思专制统治的经典案例。

标签组: