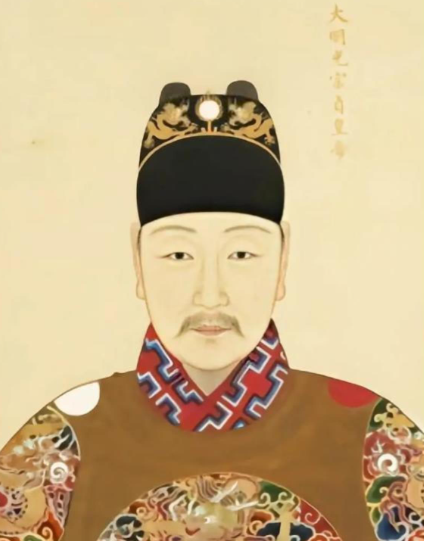

明熹宗朱由校(1605-1627年)在位仅七年,年仅23岁便驾崩于乾清宫,其短暂一生与明朝末年的动荡紧密交织。从落水事故到丹药滥用,从身体底子薄弱到政治压力摧残,多重因素共同构成了这位“木匠皇帝”的死亡密码。

一、落水事故:健康崩塌的导火索

天启五年(1625年)五月,朱由校在西苑(今北京中南海)与宦官魏忠贤、王体干泛舟时,突遇强风导致小舟翻覆。尽管随行人员迅速将其救起,但此次落水对其身体造成严重冲击。据《明史》记载,落水后朱由校虽“虽获救,然惊悸成疾”,此后频繁出现畏寒发热、肢体浮肿等症状。现代医学视角下,落水可能导致肺部感染或低温症,而古代医疗条件有限,未能及时有效治疗,为后续病情恶化埋下隐患。

更关键的是,朱由校落水前已存在健康隐患。其生母王氏(孝和皇后)早逝,他自幼由李康妃抚养,缺乏系统教育的同时,可能也未得到妥善照料。即位后,他沉迷木工与声色犬马,长期熬夜劳作(如亲自监督三大殿重建),进一步透支体力。落水成为压垮其身体的最后一根稻草。

二、丹药滥用:重金属中毒的致命推手

落水后,朱由校的身体每况愈下,转而寻求“仙药”调理。天启七年(1627年),尚书霍维华进献“灵露饮”——一种以五谷蒸馏而成的饮品,声称可“清甜益寿”。然而,明代宫廷丹药多含铅、汞等重金属,长期服用会导致慢性中毒。朱由校饮用数月后,病情急剧恶化,出现全身浮肿、面色青黄、食欲不振等症状,最终于八月二十二日崩逝。

这一过程与明朝其他皇帝的死亡模式高度相似。例如,明光宗朱常洛因服用“红丸”暴毙,嘉靖帝因长期炼丹导致肾衰竭。朱由校的悲剧,本质是明代宫廷迷信丹药传统的延续。其死前症状与重金属中毒高度吻合:浮肿为肾功能衰竭表现,青黄面色暗示肝脏损伤,而“惧热怕冷”则符合慢性中毒引发的代谢紊乱。

三、政治压力:心理与生理的双重绞杀

朱由校即位时年仅16岁,未受过正规储君教育,政事依赖宦官集团,导致魏忠贤与客氏专权。东林党与阉党的党争愈演愈烈,制造了“乙丑诏狱”“丙寅诏狱”等冤案,朝堂血雨腥风。外部压力同样严峻:后金攻陷沈阳、辽阳,辽东战局危如累卵;山东徐鸿儒起义、各地兵变频发,农民起义前奏已起。

这种内外交困的局面,对年轻皇帝的心理造成巨大冲击。据《明熹宗实录》记载,朱由校晚年常“彻夜不眠,闻炮声即惊悸”,显示其长期处于高度紧张状态。现代心理学研究表明,长期压力会抑制免疫系统功能,加速疾病进展。朱由校的落水事故与丹药滥用,或许正是其试图通过逃避现实(木工、声色)与寻求神灵庇佑(丹药)来缓解压力的结果,却反而加速了死亡。

四、历史回响:个人悲剧与王朝衰亡的共振

朱由校的早逝,不仅是个人健康管理的失败,更是明朝末年系统性危机的缩影。其继任者明思宗朱由检(崇祯帝)虽勤政,却无力回天,明朝最终于1644年灭亡。后世对朱由校的评价多聚焦于其“木匠皇帝”的荒诞形象,却忽视了他作为末代君主的无助与挣扎。

从落水事故到丹药中毒,从身体底子薄弱到政治压力摧残,朱由校的死亡链条揭示了一个真理:在封建王朝末期,个人命运往往被制度性危机所裹挟。他的23岁人生,既是明朝“天启”年号的讽刺注脚,也是历史转折期个体悲剧的典型样本。

标签组: