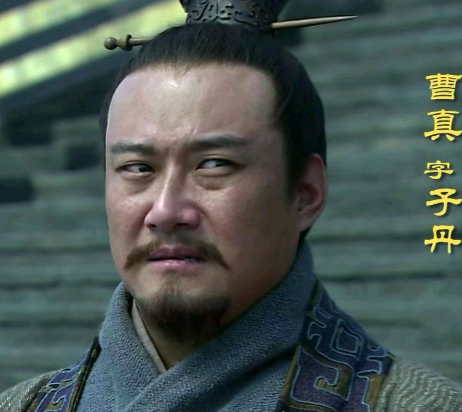

在三国群雄逐鹿的舞台上,曹真以“曹魏军魂”的姿态横空出世。他既是曹操族子、曹丕发小,更是以军事才能改写战局的战略家。从射虎少年到配享曹操庙庭的大司马,其人生轨迹折射出曹魏政权从崛起至鼎盛的关键密码。

一、虎豹骑中的少年猛将:命运转折与军事启蒙

曹真本姓秦,其父秦邵为曹操招募兵马时遭豫州牧黄琬杀害,曹操感念其恩收养曹真,使其与曹丕等同席共食。史载其“力大勇猛”,射猎时曾遭猛虎追击,回身一箭毙虎,此壮举令曹操刮目相看,特授虎豹骑指挥权。这支由“百人将”组成的精锐部队,成为曹真军事生涯的启蒙课堂。

建安二十三年(218年),曹真以偏将军身份参与汉中之战,在下辨之战中率部击溃刘备别将吴兰,斩获首级无数。此役不仅展现其战场指挥能力,更奠定其在曹军中的地位。曹操特意将其调至阳平关督战,与徐晃等名将协同破敌,这种实战锤炼为日后独当一面埋下伏笔。

二、西北烽火中的战略家:平定河西与西域重生

曹丕继位后,曹真迎来军事生涯的转折点。延康元年(220年),他以镇西将军身份都督雍凉诸军事,面对诸胡联军在河西的叛乱,果断出击创下惊人战果:斩首五万余级,获生口十万,羊一百一十一万口,牛八万。此役不仅平定河西,更重新打通中原与西域的通道,次年鄯善、龟兹、于阗王遣使纳贡,曹魏恢复汉朝在西域的统治。

在江陵围城战中,曹真展现多维军事才能。他先破吴将孙盛,再令夏侯尚击退诸葛瑾援军,夺据江陵中洲形成合围。虽因瘟疫撤军,但“围城六月,吴军粮谷将尽”的战果,印证其战略围堵的有效性。这种“以战促和”的智慧,使其成为曹魏对外战争的核心指挥官。

三、诸葛亮北伐的克星:街亭大捷与陈仓预判

太和二年(228年),诸葛亮首度北伐,南安、天水、安定三郡叛降。曹真临危受命为大都督,派张郃在街亭击溃马谡,同时亲率部队在箕谷击败赵云、邓芝偏师。更令人惊叹的是其战略预判能力——战后立即命郝昭加固陈仓,次年诸葛亮果然攻陈仓不克。这种“料敌于先”的军事眼光,使其成为蜀汉北伐的最大障碍。

在军事制度创新层面,曹真推动“都督制”成熟。他以镇西将军身份统辖雍凉,后升任大司马都督中外诸军事,实现地方军权与中央军权的无缝衔接。这种制度设计,为曹魏应对多线作战提供组织保障。

四、权力巅峰的辅政重臣:庙堂与江湖的平衡术

黄初七年(226年),曹丕病危时指定曹真与陈群、司马懿共同辅政。作为唯一掌握军权的托孤大臣,他展现出卓越的政治智慧:在太和四年(230年)伐蜀战役中,虽因雨季撤军,但提前安排司马懿水路并进、郭淮斜谷突袭的多线作战模式,体现其统筹全局的能力。

其治军理念更具开创性。史载“真每行,师徒整肃”,通过严明军纪与身先士卒结合,打造出“皆乐为死战”的劲旅。这种将领与士兵的深度绑定,使其部队在街亭之战等关键战役中爆发出惊人战斗力。

五、历史迷雾中的真实影像:被误读的军神

《三国演义》将曹真描绘为被诸葛亮气死的庸将,实则掩盖其历史光芒。真实历史中,他两次击退诸葛亮北伐,平定河西之乱,重建西域秩序,更在曹魏军中推行制度创新。其病逝后配享曹操庙庭,子曹爽承袭爵位,家族延续至东晋仍有史迹可寻。

出土的《曹真碑》以“隶书正宗”记载其功绩,称其“蹈履忠节,佐命二祖”。这种官方认证与民间传说的反差,恰印证其作为战略家与政治家的复杂面相。当我们在街亭遗址追思千年前的厮杀时,曹真早已超越具体战役,成为研究三国军事制度、边疆治理的活化石。

标签组: