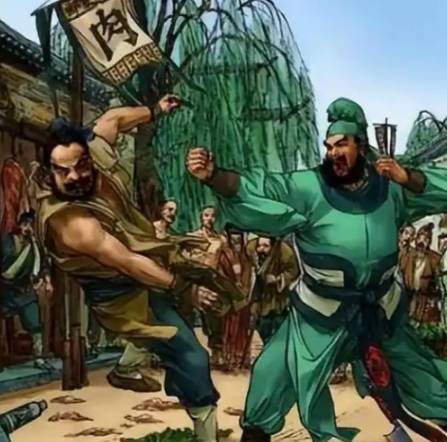

《水浒传》第三回“鲁提辖拳打镇关西”是古典文学中极具张力的暴力美学名场面。鲁智深为解救金氏父女,以三拳将恶霸郑屠击毙,其打击部位的选择与伤害效果的设计,不仅符合人体解剖学规律,更暗含施耐庵对暴力叙事的精妙把控。

一、第一拳:鼻部——破坏呼吸系统的“开场战”

原著描写:“鲁达再入一步,踏住胸脯,提起那醋钵儿大小拳头,看着这郑屠道:‘洒家始投老种经略相公,做到关西五路廉访使,也不枉了叫做镇关西!你是个卖肉的操刀屠户,狗一般的人,也叫做镇关西!你如何强骗了金翠莲?’扑的只一拳,正打在鼻子上,打得鲜血迸流,鼻子歪在半边,却便似开了个油酱铺,咸的、酸的、辣的一发都滚出来。”

从解剖学看,鼻部由鼻骨、软骨及丰富的毛细血管构成,是面部最脆弱的区域之一。鲁智深这一拳直接造成鼻骨骨折与鼻腔血管破裂,导致“鲜血迸流”的视觉冲击。更关键的是,鼻部损伤会引发剧烈疼痛与呼吸困难,使郑屠瞬间丧失反抗能力。此时郑屠仍强撑喊出“打得好”,实为施耐庵为后续暴力升级埋下的伏笔——若鲁智深仅欲教训,此拳已足够。

二、第二拳:眼眶眉梢——摧毁视觉系统的“致命铺垫”

第二拳的打击部位更趋致命:“郑屠挣不起来,那把尖刀也丢在一边,口里只叫:‘打得好!’鲁达骂道:‘直娘贼!还敢应口!’提起拳头来就眼眶际眉梢只一拳,打得眼棱缝裂,乌珠迸出,也似开了个彩帛铺,红的、黑的、紫的都绽将出来。”

眼眶区域集中了眼外肌、视神经及眼球等精密结构。鲁智深这一拳击中眉弓与眼眶交界处,造成“眼棱缝裂,乌珠迸出”的开放性损伤。现代医学表明,此类打击可导致眼球脱臼、视神经挫伤甚至颅内出血。郑屠此时从“叫好”转为求饶,正是视觉丧失引发的生存本能反应。施耐庵通过“彩帛铺”的比喻,将眼球血管破裂后的血色混杂具象化,同时暗示郑屠已失去防御能力,为第三拳的致命一击做足铺垫。

三、第三拳:太阳穴——击碎颅骨的“终极审判”

第三拳的打击部位是人体最脆弱的要害:“鲁达寻思道:‘俺只指望痛打这厮一顿,不想三拳真个打死了他。洒家须吃官司,又没人送饭,不如及早撒开。’拔步便走,回头指着郑屠尸道:‘你诈死,洒家和你慢慢理会!’一头骂,一头大踏步去了。而郑屠的结局在打击瞬间已注定——第三拳“却似做了一个全堂水陆的道场,磬儿、钹儿、铙儿一齐响”,正是太阳穴受击后颅骨骨折、脑膜中动脉破裂引发的颅内血肿与脑疝症状。

太阳穴在解剖学上对应“翼点”,是额骨、顶骨、颞骨与蝶骨交汇的薄弱区,其下方0.5厘米处即脑膜中动脉前支。当外力直接冲击此处,颅骨骨折可刺破动脉,导致硬膜外血肿。若出血量超过50毫升,会迅速压迫脑组织,引发呼吸心跳骤停。郑屠从“挺在地上”到“只有出的气,没了入的气”,正是这一生理过程的文学化呈现。施耐庵用“水陆道场”的听觉描写,将抽象的脑损伤转化为具象的宗教仪式感,强化了暴力的神圣性与宿命感。

四、三拳逻辑:从惩罚到毁灭的暴力升级

鲁智深的三拳并非随意挥洒,而是遵循“破坏生理功能—摧毁防御能力—终结生命”的递进逻辑:

第一拳:鼻部损伤限制呼吸,削弱体力;

第二拳:眼部损伤剥夺视觉,解除防御;

第三拳:颅脑损伤直接致命,完成审判。

这种设计既符合人物“路见不平一声吼”的侠义性格,也暗含施耐庵对暴力伦理的思考——当正义需通过极端手段实现时,如何控制力度?鲁智深“假意道‘诈死’”的细节,暴露出他对后果的预判与逃避心理,使这个“粗中有细”的英雄形象更具人性深度。

标签组: