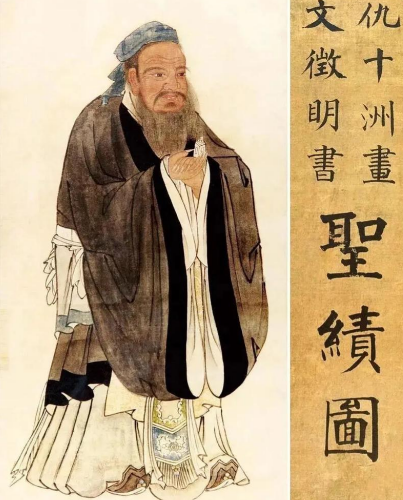

在中国儒家思想传承的谱系中,孔伋(字子思)的身份与思想地位始终是学界关注的焦点。作为孔子直系后裔,他不仅承载着家族血脉的延续,更在战国初期完成了儒家道统从“祖述尧舜”到“思孟学派”的关键转型。通过梳理正史记载、家族谱系与学术传承脉络,可明确断定:孔伋确为孔子嫡孙,其思想体系直接承袭孔子并深刻影响了孟子。

一、血缘谱系:从孔子到孔伋的嫡系传承

孔伋的家族身份在《史记·孔子世家》中有明确记载:“孔子生鲤,字伯鱼。伯鱼生伋,字子思。”这一记载与《孔丛子》《孔子家语》等典籍互为印证,形成完整的血缘链条。具体而言:

祖父孔子(前551—前479):儒家学派创始人,晚年归鲁后致力于整理“六经”,其思想体系以“仁”“礼”为核心,通过《论语》等典籍系统化传承。

父亲孔鲤(前532—前483):孔子独子,因鲁昭公赐鲤鱼而得名,但一生未涉政坛,早逝后其子孔伋由孔子亲自抚养。

孔伋本人(前483—前402):生于孔子去世前四年,幼年即随祖父生活,得闻《诗》《书》《礼》《乐》等经典,并参与孔子晚年与弟子们的学术讨论。

值得注意的是,孔鲤虽为孔子之子,但学术成就有限,而孔伋则通过曾子(孔子弟子)的桥梁作用,直接继承了孔子思想精髓。这种“隔代传承”模式,使孔伋成为儒家道统中承上启下的关键人物。

二、学术传承:从孔子到孔伋的思想脉络

孔伋的学术地位不仅源于血缘,更在于其对孔子思想的系统化发展。其思想传承可划分为三个阶段:

(一)幼年耳濡目染:直接受教于孔子

孔伋幼年时,孔子已结束周游列国返回鲁国,专注于整理典籍与授徒教学。据《孔丛子·抗志》记载,孔子曾与孔伋讨论“时移世异”的治国理念,强调“道义”与“礼法”的适应性调整。这种祖孙间的对话,为孔伋后来提出“中庸之道”奠定了思想基础。

(二)青年师从曾子:深化儒家伦理

孔子去世后,孔伋师从曾子(前505—前435),系统学习《大学》《孝经》等典籍。曾子作为孔子“忠恕”思想的践行者,其“吾日三省吾身”的修身方法对孔伋影响深远。例如,孔伋在《中庸》中提出的“慎独”理念,即是对曾子“君子慎其独也”思想的深化。

(三)中年著书立说:构建思孟学派

孔伋晚年著《中庸》,提出“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”的核心命题,将儒家伦理从“礼”的规范升华为“性”的本体论。其思想被孟子继承并发展为“性善论”,最终形成“思孟学派”,成为汉代以后儒家正统思想的核心来源。

三、历史定位:从家族传承到学派奠基

孔伋的身份与思想地位在历代典籍中得到高度认可:

官方尊崇:宋代徽宗追封孔伋为“泗水侯”,明代嘉靖时改封“述圣公”,与孔子、颜回、曾子、孟子并称“儒家五圣”。

学术影响:朱熹在《四书集注》中将《中庸》与《大学》《论语》《孟子》并列,奠定其儒家经典地位;清代学者戴震评价孔伋“承孔子之统,启孟子之端”。

实践案例:孔伋曾向卫侯推荐将才苟变,以“弃其所短,用其所长”的用人观,展现其“中庸”思想在政治实践中的应用。这一故事被收录在《吕氏春秋》中,成为儒家治国理念的经典案例。

四、争议澄清:关于孔伋身份的常见误解

尽管正史记载明确,但民间仍存在对孔伋身份的误解,主要源于两点:

孔鲤的学术成就:因孔鲤未留下著作,部分人误以为孔伋非孔子直系。实则孔鲤早逝,孔伋由孔子亲自抚养,血缘与学术传承均无断层。

战国时期的学派分化:战国中后期儒家分裂为八派,部分旁支为抬高自身地位,曾伪造谱系。但《史记》《汉书·艺文志》等权威典籍均明确孔伋为孔子嫡孙。

标签组: