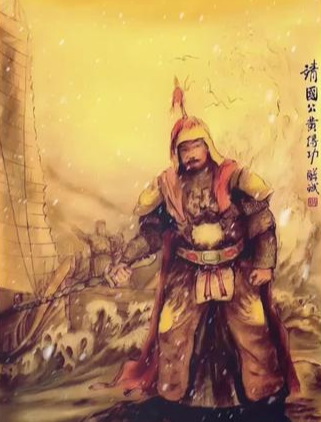

在明末清初的乱世中,黄得功以一介武夫之姿,书写了一段可歌可泣的忠臣传奇。他出身行伍,以勇猛善战闻名,却在历史转折关头展现出超越武力的精神品格。从辽东边疆到江南战场,从拥立新君到以死殉国,黄得功的人生轨迹深刻诠释了何为“忠臣”的终极定义。

一、从边疆悍将到南明柱石

黄得功的崛起堪称明末武将的典型样本。他十二岁从军,以斩杀后金军士首级换取五十两白银“赔母酒钱”,这段传奇经历预示着他未来“黄闯子”的赫赫威名。在镇压农民军的战场上,他屡立奇功:崇祯十一年(1638年)率禁军在光山、固始大破张献忠部,崇祯十四年(1641年)于潜山生擒闯世王马武,其“每战必先登,所向披靡”的勇武,为他赢得了“太子太师”的殊荣。

真正让黄得功名垂青史的,是他在南明政权中的抉择。当李自成攻破北京、崇祯帝自缢的消息传来,黄得功与马士英、刘良佐等人共同拥立福王朱由崧,成为“江北四镇”之一。在四镇将领中,戴名世曾言“惟黄得功忠勇奉朝命”,他镇守滁州、和州期间,虽因军饷问题“搜括民脂”,但其部所到之处“民感其惠”,甚至立生祠祭祀,这种复杂面相恰是乱世武将的真实写照。

二、忠君殉国的生死抉择

黄得功的忠诚,在弘光政权覆灭的至暗时刻达到巅峰。1645年五月,清军渡江,南明防线土崩瓦解。当弘光帝逃入黄得功军营时,这位悍将落泪道:“陛下死守京城,臣尚可尽力,奈何至此?”这句诘问,既包含对局势的痛心,更显露出“虽千万人吾往矣”的决绝。

在芜湖战役中,黄得功身中三箭仍“以布裹臂,佩刀坐小船”指挥作战。面对已降清的旧部刘良佐劝降,他怒叱“尔乃降乎”,最终被冷箭射中咽喉。在生命的最后时刻,他“掷刀拔箭而死”,其妻翁氏闻讯自尽,部将翁之琪投江殉国。这场悲壮的谢幕,与同时期刘泽清降清、刘良佐助敌形成鲜明对比,更凸显黄得功的孤忠品格。

三、历史镜像中的忠臣范式

后世对黄得功的评价,始终绕不开“忠臣”二字。倪在田在《靖难功臣录》中赞其“夫妇一死殉君,为国之殇”,清代追谥“忠桓”的举动,亦是对这种精神的官方认可。但若深入历史肌理,会发现黄得功的忠诚远非愚忠可概括。

在高杰被刺后,他虽欲吞并其部,但在史可法调解下“终以国事为重”;当左良玉东下“清君侧”时,他率军解铜陵之围,以行动维护弘光政权正统。这种将个人恩怨置于国家利益之后的选择,恰是儒家忠君思想与武将担当的融合。

四、乱世忠臣的历史启示

黄得功的悲剧,本质是明末政治生态的缩影。四镇将领中,高杰跋扈、刘泽清反复、刘良佐叛降,唯有黄得功始终恪守臣节。他的忠诚,既非源于对弘光帝个人的愚昧效忠,亦非对腐朽政权的盲目维护,而是基于“士为知己者死”的传统价值观,以及“国不可一日无君”的政治伦理。

在清军铁骑南下的历史洪流中,黄得功的抵抗注定螳臂当车。但正是这种“知其不可而为之”的坚持,让他的死亡超越了个人命运,成为南明政权最后的道德丰碑。当后世追思这位“以死继之”的忠臣时,看到的不仅是一个武将的悲壮结局,更是一个时代的精神图腾。

标签组: