在明清小说研究领域,《西游记》作者归属问题始终是悬而未决的学术公案。当世人普遍将吴承恩视为这部神魔小说巨著的创作者时,明代内阁首辅李春芳的名字却如幽灵般徘徊在文本深处。从金陵世德堂本署名“华阳洞天主人校”的玄机,到兴化方言与书中俚语的惊人契合,这位嘉靖年间的状元宰相,正以多重身份线索挑战着传统认知。

一、吴承恩作者说的历史建构与现实困境

清代学者吴玉搢在《山阳志遗》中首次将吴承恩与《西游记》建立关联,其依据仅是地方志中“《西游记》为先生著”的简略记载。这种推论在鲁迅、胡适等现代学者的加持下演变为学术共识,却始终面临文献实证的匮乏。现存明代史料中,既无吴承恩创作《西游记》的直接记录,其个人文集《射阳先生存稿》也未透露出任何创作痕迹。更耐人寻味的是,小说中频繁出现的“吴承恩”名讳多带有贬义色彩,这种自我贬损的叙事方式与作者身份形成根本性矛盾。

文学风格的断裂更构成严峻挑战。吴承恩现存诗文展现出传统士大夫的儒雅气质,而《西游记》中“金公木母”“刀圭姹女”等道教术语的密集使用,以及“毁佛谤僧”的批判倾向,与其思想轨迹存在明显错位。这种风格断层促使学者重新审视:是否可能存在一位兼具儒释道修养的隐匿作者?

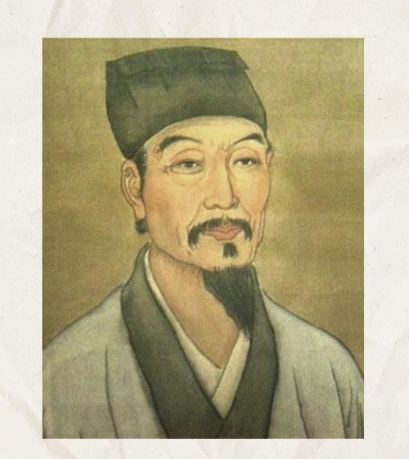

二、李春芳:道教背景与文本内证的共鸣

李春芳的人生轨迹与《西游记》形成奇妙互文。这位嘉靖二十六年的状元郎,少年时在茅山华阳洞苦读,自号“华阳洞天主人”的经历,恰与世德堂本卷首“华阳洞天主人校”的署名形成直接呼应。其政治生涯后期致仕归隐茅山,专注道教典籍编纂的生平,与小说中随处可见的《周易参同契》《悟真篇》内丹修炼术语产生深度共鸣。

文本内部的多重密码更构成强有力佐证。小说开篇“灵根育孕源流出”的叙事,被学者解读为对李春芳祖籍兴化地名的隐喻;第七回“受箓承恩在玉京”的诗句,在道教语境中恰与李春芳“青词宰相”的身份暗合。值得玩味的是,李春芳晚年自号“春芳老人”,而小说中竟多次出现“春芳长者留迹”的隐晦表达,这种文字游戏绝非偶然。

三、方言考古:兴化方言的文本烙印

语言地理学研究为破解作者谜题提供新维度。《西游记》中大量使用的“活达”“囫囵”“毛团”等方言词汇,经语言学家考证属于江淮官话洪巢片兴化方言,与吴承恩所属的淮安方言存在显著差异。更具说服力的是,小说中特有的“弼马温”称谓、“呆子”戏谑语等,在兴化民间口语中至今仍鲜活存在。这种语言基因的延续,在缺乏明确作者自述的情况下,构成指向李春芳的重要地理坐标。

四、政治隐喻:明代官场的镜像投射

作为嘉靖朝“青词宰相”,李春芳对官场生态的洞察在小说中得到艺术化呈现。第二十九回“脱难江流来国土,承恩八戒转山林”的回目,被研究者解读为对严嵩倒台、徐阶接任等政坛变故的隐喻。李春芳在首辅任上推行的《宗藩条例》改革,与小说中“圣僧拜佛取经”叙事框架下的制度批判形成微妙互文。这种将现实政治投射于神魔叙事的创作手法,恰是明代台阁体文学的重要特征。

五、历史回响:作者之争的学术启示

这场持续四个世纪的作者之争,本质是文献考证与文本细读的方法论博弈。当数字人文技术介入经典研究,对《西游记》中道教术语进行大数据分析时,李春芳作为道教思想家的知识谱系优势愈发凸显。这种跨学科研究范式的转变,不仅动摇了传统作者认定,更启示我们:经典文本的生成往往超越个体作者范畴,而是特定文化网络的集体产物。

在《西游记》研究迈入新世纪的今天,李春芳说的重新浮现绝非简单的“夺胎换骨”,而是为理解这部百科全书式小说提供全新视角。当我们在兴化四牌楼的状元坊下驻足,凝视那块“状元宰相”匾额时,或许能更深刻理解:这部融合儒释道智慧的旷世奇书,本就是明代精英文化与民间叙事交织的产物。无论最终作者花落谁家,这场学术争鸣本身,已然成为《西游记》经典化进程中最富戏剧性的篇章。

标签组: