性早熟一方面可能会影响孩子的生长潜能,即孩子长大后的身高比预期矮;另一方面也可能造成心理上的伤害,孩子更容易出现恐惧、自卑等负面情绪。

在孩子生长过程中,有一些被误认为是好事的身体变化,实则可能是孩子身体发出的性早熟「警报」,家长们千万要留心。

情况一:长得太快

有的孩子身高突然蹿升,不仅长得快,还高出同龄人一大截。遇到这种情况,家长先别急着高兴——孩子长得太快,反而可能是需要警惕的信号。

性早熟的一大表现就会让孩子启动「生长加速模式」:性激素在协同促进身高增长的同时,也会让骨骼发育过快成熟,即骨骺线提前闭合。

就像把生长油门踩到底,虽然暂时领先,却会提早耗尽长高潜力。

孩子在儿童期的生长速度相对稳定,约为 5~7 cm / 年;在青春期出现生长加速,女童增幅 7~8 cm / 年,男童增幅 9~11 cm / 年。

家长可以每 3~6 个月监测一次孩子的生长情况,如果身高增幅超过 7 cm / 年,则有可能是生长速度过快,建议尽早找医生进一步判断生长情况。

情况二:长得太胖

现在的娃儿在家人们的「精心」喂养下,很容易营养摄入超出实际需求,超重肥胖的情况越来越常见。

而这种圆圆脸有福气的肥胖状态,很可能会成为孩子发育进程的「加速器」。有多项多中心流行病学调查数据证实:肥胖与性早熟患病率呈正相关。

● 2014 年上海对 6~12 岁儿童的调查中,性早熟女童中有 29.42% 合并肥胖。

● 2016~2017 年天津市滨海新区小学生性早熟流行病学调查发现,肥胖女生性早熟检出率(2.9%)远高于正常体质量女生(0.28%)。

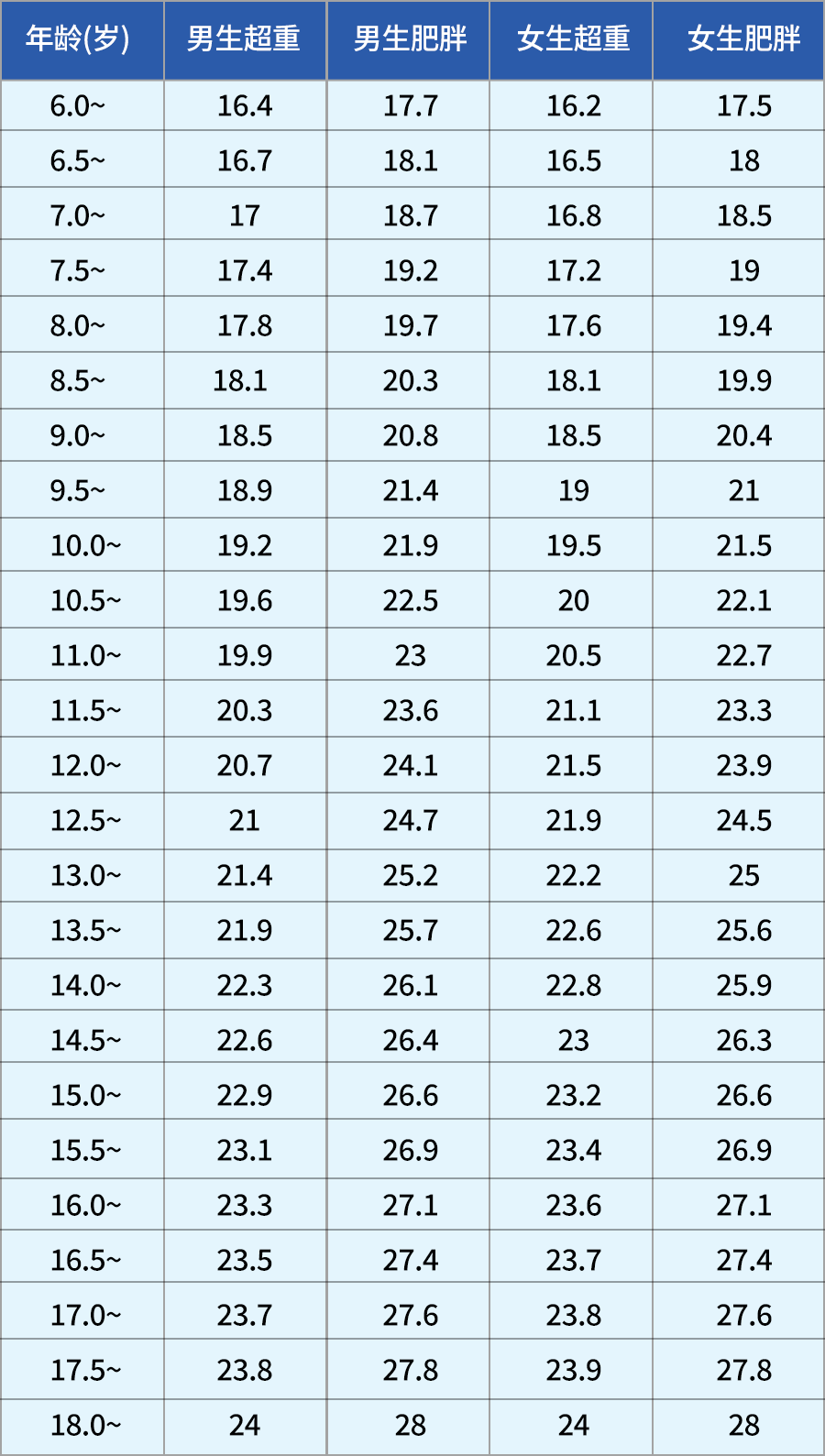

孩子的成长过程中,家长可以使用 BMI 来评估孩子的体重管理情况,BMI = 体重(kg) ÷ 身高(m)²,以判断孩子有没有超重 / 肥胖。

6~18岁儿童可参考《6~18 岁学龄儿童筛查超重与肥胖的性别年龄 BMI 参考界值点》,详见下表。

如果孩子的 BMI 大于参考界值点,建议家长们多加留意,必要时尽早就医评估生长状态。

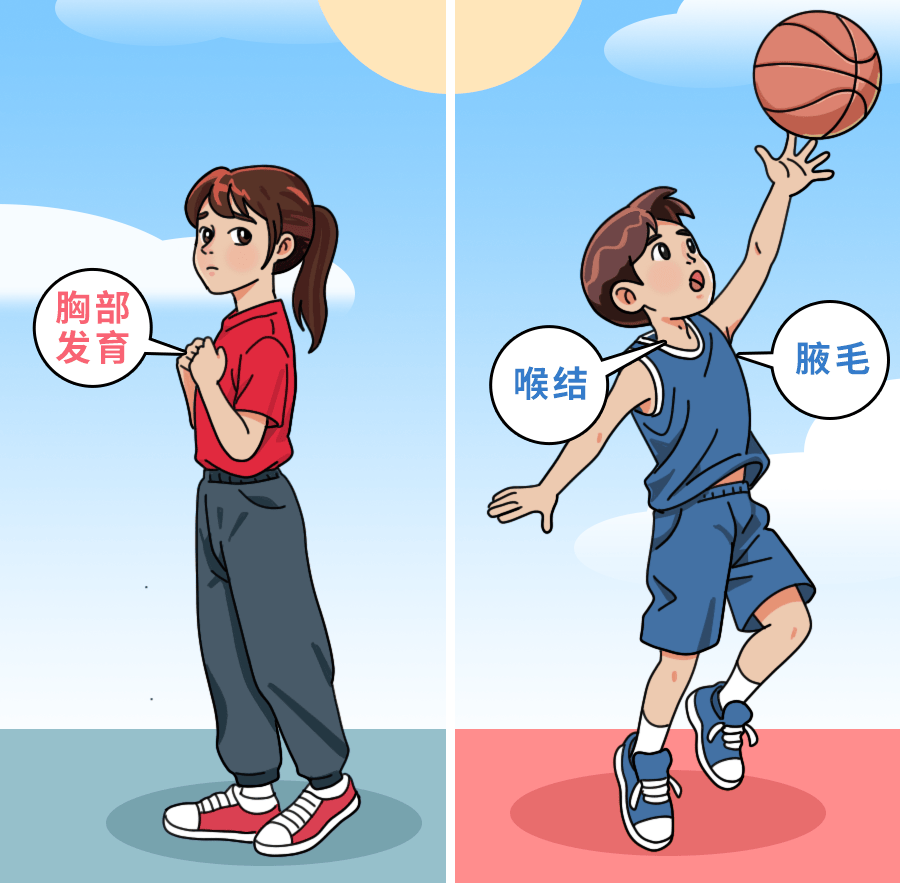

情况三:过早出现第二性征

孩子的第二性征发育提前,是性早熟的重要信号。

正常来说,孩子在青春期的发育顺序是这样的[3,5]:

如果孩子在以下年龄节点前出现第二性征,那就需要高度关注了[5]:

● 男孩 9 岁前出现睾丸增大;

● 女孩 7.5 岁前出现乳房发育或 10 岁前出现月经初潮。

不过,女孩乳房发育比较容易发现(比如胸部变硬、隆起),而男孩睾丸变大则难被观察到,仅靠家长自查会比较难判断。

确诊性早熟之前

一般会遇到这几项检查

如果孩子出现上述性早熟的迹象信号,家长一定要尽早带去生长发育科或儿科内分泌科进一步检查,以免错过最佳干预时机。

在医院,医生通常会通过以下 3 项关键检查,来综合评估孩子的性发育程度[5]:

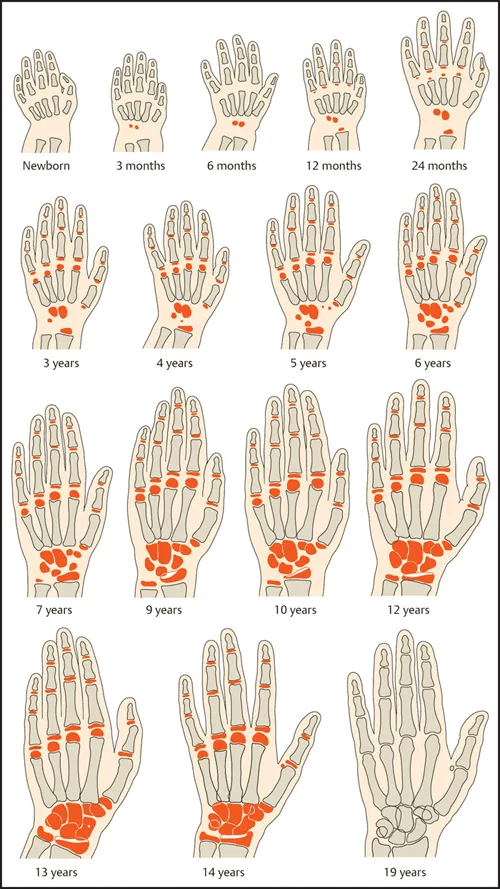

骨龄检测

性早熟的诊断标准之一为多有骨龄提前,骨龄超过实际年龄 ≥ 1 岁。

若需评估孩子的骨龄是否提前,骨龄检测是目前直观可靠的评估手段。测骨龄的检查方法是拍摄孩子的「左手腕部 X 光片」,主要是手腕的骨骼发育具有代表性且容易拍摄。

手的骨骼发育趋势图

通常来说,骨龄与实际年龄的差值在 ± 1 岁之内被认为是正常的;而骨龄比实际年龄大 1 岁或以上,则有可能是性早熟的其中一个表现。但还不能确诊为性早熟,需结合病史,并综合其他检查结果进行评估。

性腺发育评估

对于不易察觉的第二性征发育(如女孩卵巢变化、男孩睾丸增大),一般会通过 B 超检查来判断是否有发育的迹象。

● 女孩:可能进行盆腔 B 超,主要检查子宫、卵巢、输卵管等盆腔器官。如果子宫长度 3.4~4.0 cm,卵巢容积 1~3 mL(卵巢容积 = 长 × 宽 × 0.5233),并可见多个直径 ≥ 4 mm 的卵泡,则为性腺增大。

● 男孩:如果睾丸容积 ≥ 4 mL(睾丸容积 = 长 × 宽 × 厚 × 0.71)或睾丸长径 > 2.5 cm,则为性腺增大。

性腺增大也是性早熟的诊断标准之一,但需要结合其他检查结果进行评估是否为性早熟。

激素水平检查

在儿童性早熟的发病机制中,性激素的异常分泌起着关键作用。

这主要是下丘脑-垂体-性腺轴(HPGA)的提前激活,最终导致内外生殖器官发育和第二性征提早出现。

为评估 HPGA 是否提前激活,临床上主要通过检测促性腺激素水平来进行判断,包括:

✅ 促卵泡激素(FSH)

✅ 促黄体生成素(LH)

● LH 基础值 > 0.2 U / L,有可能提示 HPGA 功能已提前启动,可作为筛选性发育启动的指标。

● LH 基础值 < 0.2 U / L,也并不能完全排除中枢性性早熟,必要时可进行 GnRH(促性腺激素释放激素)激发试验。

● 如果 GnRH 激发试验中,LH 峰值 ≥ 5.0U / L 且 LH 峰值与卵泡刺激素(FSH)峰值的比值 ≥ 0.6,即提示性腺轴启动。

家长们要注意的是,有部分孩子出现性早熟,不一定是因为下丘脑-垂体-性腺轴的提前激活,也有可能是由中枢神经系统异常、肿瘤等疾病引发的。

这类性早熟需要在医生的指导下进行其他检查。

不想孩子被性早熟「困扰」

关键还得做好预防

面对性早熟这一大难题,家长除了练就「火眼金睛」及时发现早期信号,更要做好日常的预防工作。

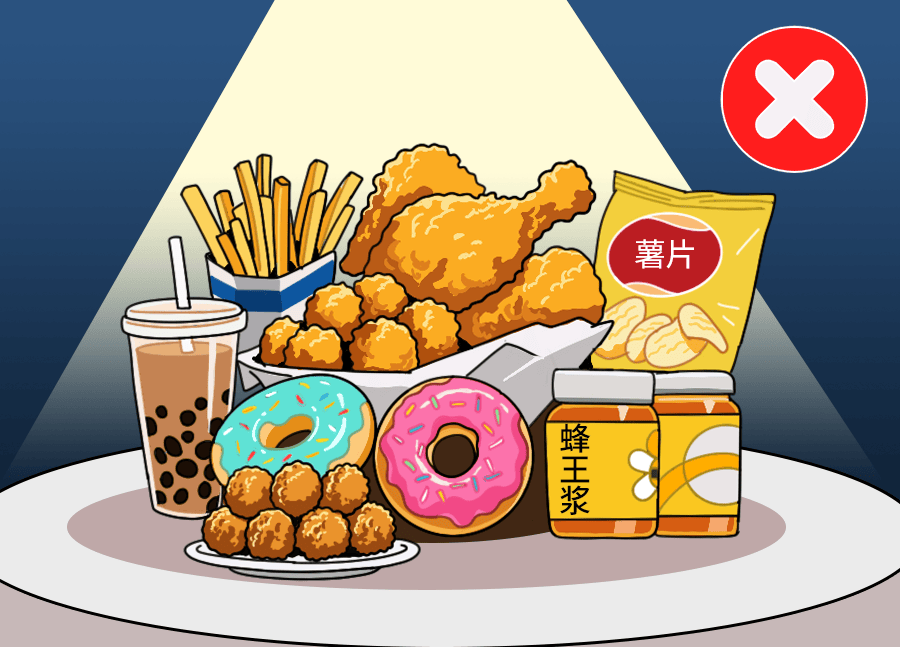

➊ 改掉长期高热量的饮食习惯,尽量不吃含激素的食物

在网络上经常被冤枉的性早熟食物,如豆浆、牛奶等,其实并不会让孩子性早熟,真正导致性早熟的是孩子长期高热量的饮食习惯。

长期的高热量饮食会让孩子肥胖、超重,从而更容易诱发儿童性早熟。

此外,还有一些滋补品,如蜂王浆等,可能含有性激素,甚至含有促性腺激素样物质,要禁止食用。

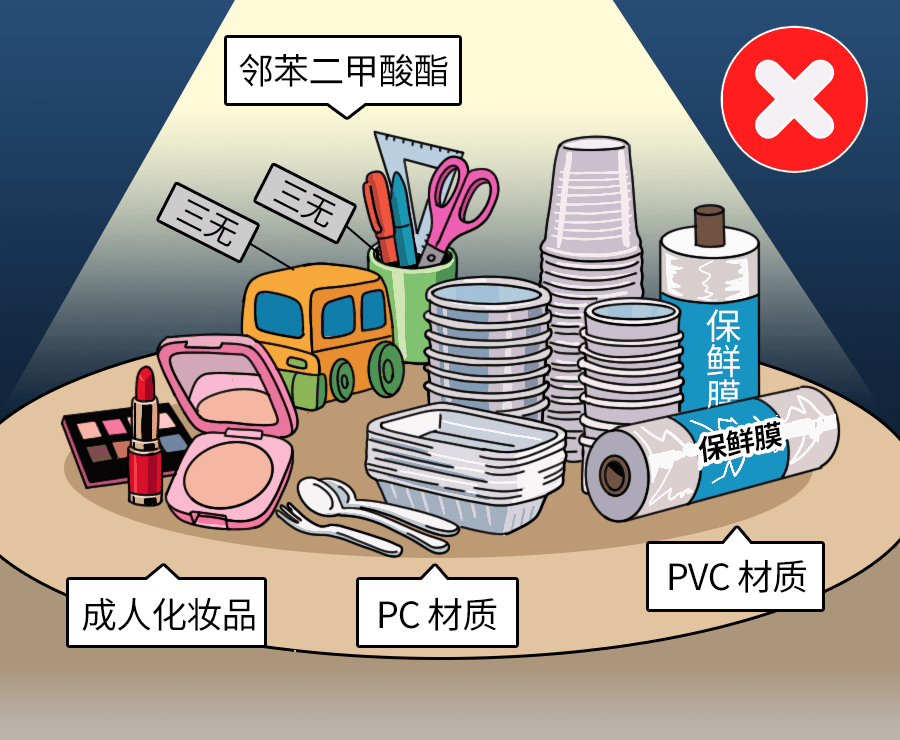

➋ 避免接触环境激素,选择玩具、餐具要慎重

环境激素,即环境内分泌干扰物质,会模仿或阻断激素,从而改变体内正常的激素水平和内分泌功能,影响着孩子的发育。

环境激素的来源,主要包括双酚 A(BPA,合成树脂原料)、邻苯二甲酸酯(塑料增塑剂)等,含有这些来源的产品主要有:

● 三无塑料玩具和文具:含有邻苯二甲酸酯的增塑剂[8],长期过量接触、摄入会对儿童生殖健康带来威胁;

● 塑料水杯、塑料餐具:含有 PC 材质,一旦用来装热水或加热使用,会析出少量双酚 A 这一有毒物质,和儿童性早熟密切相关;

● 保鲜膜:含有 PVC(聚氯乙烯)材质,在接触含油脂的食品或高温加热时,有可能迁移到食物中,增加孩子性早熟风险;

● 成人化妆品:可能含有邻苯二甲酸酯类以增强美容效果,孩子应避免使用。

➌ 规律作息,坚持进行户外活动

保证规律睡眠,以保证机体分泌足量的生长激素[11]。

坚持进行户外活动,比如适度的慢跑、游泳、骑自行车等有氧运动,可引起促生长素轴产生有利于生长的改变,减少肥胖的可能。

标签组: