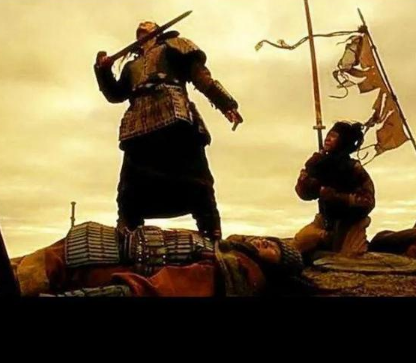

公元前202年,楚汉相争的战火在垓下燃至白热化,项羽的十万楚军被刘邦率领的汉军重重包围。随着四面楚歌的响起,这位曾叱咤风云的西楚霸王最终在乌江岸边选择了自刎。这一历史性的悲剧结局,既是个人性格与命运交织的结果,也是时代洪流中英雄末路的必然归宿。

一、心理防线崩塌:四面楚歌与信仰破灭

垓下之战的夜晚,汉军在营地中唱起楚地民歌,歌声如利刃般刺入项羽的内心。他误以为楚地已尽归刘邦,这不仅意味着军事上的全面溃败,更动摇了他对自身统治合法性的信仰。项羽一生以“力拔山兮气盖世”自诩,坚信凭借武力可征服天下。然而,当现实与理想背道而驰,当曾经的兄弟情谊被权力争夺撕裂,他的精神支柱轰然倒塌。刘邦以千金悬赏其首级的通缉令,更成为压垮他的最后一根稻草——连生死之交都可能为利益背叛,这彻底击碎了他对人性与天命的幻想。

二、现实困境:战略误判与天命观交织

项羽在突围过程中遭遇的迷路与被骗,暴露出其战略决策的混乱。当乌江亭长劝其渡江时,他以“天之亡我,我何渡为”回应,这种将失败归咎于天命的认知,既源于其年轻气盛导致的战略模糊,也折射出对现实困境的无力感。尽管江东尚有“地方千里,众数十万人”的根基,但项羽深知,八千子弟兵尽数战死的现实,已让他失去东山再起的民心基础。与其屈辱地活着,不如以死明志,这种选择既是对江东父老的交代,也是对自身英雄形象的最后捍卫。

三、性格悲剧:刚愎自用与情感枷锁

项羽的悲剧性格在乌江自刎中体现得淋漓尽致。他自恃武力超群,却刚愎自用,拒绝纳谏,导致人才流失;他重情重义,却因八千子弟的覆灭而背负沉重的道德枷锁。当乌江亭长提出渡江建议时,他想到的不是重整旗鼓,而是“无颜见江东父老”的羞愧。这种将个人荣辱置于战略考量之上的决策,最终让他错失了最后的生机。他的自刎,既是对失败的逃避,也是对英雄尊严的坚守——宁可悲壮地死去,也不愿屈辱地活着。

四、时代洪流:英雄末路与历史必然

项羽的失败,不仅是个人悲剧,更是时代洪流中英雄末路的缩影。秦末农民起义推翻暴秦后,天下需要的是一位能重建秩序的统治者,而非继续以武力征伐的霸主。项羽虽在军事上所向披靡,却缺乏治国理政的智慧;他分封诸侯导致天下大乱,又因屠城、焚宫等暴行失去民心。相比之下,刘邦的约法三章、善用人才,更符合时代的需求。乌江自刎,既是项羽个人命运的终结,也是历史选择的结果——旧时代的英雄,终将在新时代的浪潮中谢幕。

项羽自刎乌江的起因,是心理防线崩塌、现实困境、性格悲剧与时代洪流共同作用的结果。他的悲剧,既是个人的,也是历史的。他以生命为代价,为后世留下了关于英雄、权力与命运的深刻思考。正如李清照所言:“生当作人杰,死亦为鬼雄。”项羽的悲壮结局,让他在历史长河中永远闪耀着英雄的光芒。

标签组: