发表自话题:全国人口超14.1亿

编者按:

据国家统计局发布的人口统计数据显示,截至2019年末,中国大陆总人口已超过14亿人。与此同时,年度新增人口跌破500万,创几十年来增量新低。人口众多曾被视为悬在中国人头顶上的“达摩克利斯之剑”,是国家发展的沉重负担。但随着人口数量和结构的变化,当前我们面临的局面,是人口增量不足、迅速老龄化等问题的不断加剧,这一人口发展的新趋势或将对中国经济发展带来更为深远的影响。

知古鉴今,以史明智。中国这14亿人口是怎么发展来的?过去几千年里中国人口是怎么样再生产、迁徙和分布的?了解中国人口的历史,或许可以对当前中国人口的发展有更加清晰的认知。

人口是社会、自然和人类能动作用的复杂产物。人口数量的发展同社会发展之间存在相互关联、相互依存的因果关系。就像历史研究对现实的作用一样,人口发展史的研究对中国乃至世界的现实无疑也能发挥其独特的作用,在人口问题已经成为中国面临的最紧迫的问题之一时,尤其如此。在全面认识现实、预测未来的基础上,中国人口才能够更良性、更理性地发展。

中国人口的起源:本土还是非洲?

关于中国人口的来源,无非两种说法。一种说法认为中国人口来源于本土,祖先可追溯到距今约170万年的元谋人[1]。但近些年,自然科学家通过遗传基因领域的研究,推测中国人与世界其他地区的早期人类一样都来自非洲,最早的古人类从那里走出来。根据第二种说法,即人口的外来起源说,全球人口绝大多数都来自非洲,目前支撑这种说法的证据比较多。但这并不意味着本土起源说完全没有证据。如今还有一种折中的解释,即认为最初大部分的中国人口从非洲迁移到境内,同时也不排除少部分人由本土产生,之后同外来人口融合。

这些外来人口从踏上中国的土地至今,是如何发展成一个14亿体量的人口呢?主要因素有二:其一是自然增长,即出生率高于死亡率,历代累积发展,人口越来越多;其二是机械增长,即外地人口迁入和本地人口迁出的叠加效应。这一进一出之间如果是正增长,意味着本土人口增加,如果是负增长,则意味着本土人口的减少。

人口的迁入和迁出在中国历史上屡见不鲜。根据历史资料记载,乌孙和月氏这两族原本聚居在祁连山西段。在西汉初年,月氏人迁入到阿姆河流域,即今天的阿富汗和伊朗东部;乌孙人迁到伊犁河流域,该地区一部分在今天的新疆,其余大部分在今天的哈萨克斯坦东部。历史上还有一些规模较小的人口迁徙到周边地区,比如迁到朝鲜、越南、琉球等地,这些地区曾经部分附属于中国古代王朝政权,而如今已不在我们的版图上。还有一些人口甚至迁徙到欧洲、美洲和大洋洲等地。此外,历史上有些民族,原本在中国境外或边境地区生活,而后迁入境内,比如匈奴、鲜卑、羯、昭武九姓、突厥、回鹘、高丽、契丹、女真、蒙古、朝鲜等,其中有些民族早已与汉族融合。

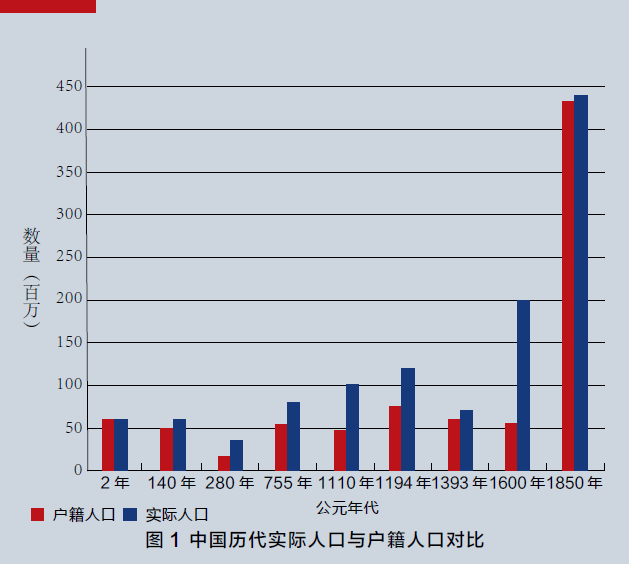

中国历史上究竟有过多少人呢?我们无法得到一个确切的数字。中国古代的人口调查不同于今天的人口普查,要求查到每一户每一人。中国的原始人口调查始于公元前16世纪的商代,而直到公元初才留下全国性的户口数字。据史料推断,中国第一次全国性的人口调查是在秦代完成的[2]。早先调查户口的主要目的是征收赋税,因而登记的重点只是人口中与征税对象有关的部分,这就使得相当一部分人口,包括妇女、享有特权的官僚贵族、老人与未成年人等,被排除在调查与统计数字之外。由于没有必要调查所有的人口,所以统计数字和实际人口数量有很大的差距。

因此,我们只能根据历史上流传至今的户口数字来估算当时的实际人口数量。所以,一方面,我们应尽可能通过各种途径,结合当时的社会制度,特别是当时户口的真实含义来推断和复原当时的人口。另一方面,对于就史料估算的数字,也应该承认其局限性,不能用对近代或当代人口研究的标准来要求。在个别历史时段,记载的户籍人口和推算的实际人口较为接近(见图一)。比如在西汉(公元前202年—公元8年),因为当时的户口调查基本上覆盖全部人口,自三岁起都要交人头税,所以统计数字同实际人口数相差不多。清代中期,记载数字和我们推算的数字较之前更接近了,因为自康熙年间开始实行“盛世添丁、永不加赋”的制度,这之后的户口调查,只统计增加的人口,即使人口增加也不再加税,如此一来,户口调查就和赋税制度脱钩了。加之乾隆年间实行了户口登记制度改革,使实际人口与调查数据更为接近。到光绪末年,人口调查的目的和要求与现代人口普查基本一致,但由于种种原因,直至1953年新中国第一次全国人口普查为止,之前的统计数字都不能说精确地反映了实际人口数。

古代中国人口增长:“两高一低”

中国人口数量的变化有什么特点?首先,总体增长缓慢。从人口增长趋势来看,在过去的两千年中,从公元2年的约6000万人到公元1850年的约4.3亿人,中国人口的平均年增长率仅为千分之一左右;时间上越靠近近代,人口倍增的时间越短。为什么增长如此缓慢呢?在古代,中国人口增长呈“两高一低”的变化特征,即高出生率、高死亡率、低增长率。产生这一特点的原因有很多。

古代初婚年龄较早,生育的机会相应较多。中国历史上最低的法定婚龄为男性14岁,女性13岁。但同时,由于长期实行一夫多妻制,人口整体上平均有偶率并不高,特权阶层普遍一生有多位配偶,而平民中部分人因经济原因不得不晚婚或终身没有配偶。

古代生育率虽然高,但净繁殖率并不高。生育过程中,孕产妇和婴幼儿的高死亡率均可导致较低的繁殖率。古人认为孕产妇不吉利。受此影响,虽无确切统计,但死亡率很高。同时,古代哺乳期比现在长得多,先秦时长达3年,有儒家学者解释守孝三年的说法就来源于此。在哺乳期间一般妇女就不会怀孕和生育,这就意味着生育间隔长。贵族、富人雇佣乳母,也降低了育龄妇女的净繁殖率。[3]

传统观念对人口增长也有一定程度的影响。比如在重男轻女的观念影响下,古代社会溺杀女婴的现象相当普遍。男尊女卑还造成妇女的社会地位低下,提高了孕产妇的死亡率。古代社会一些迷信和禁忌也会影响人口增长率,比如在端午节生产被视为不吉利,要被杀或弃养。这些迷信和禁忌反映了在社会发展早期,物质条件无法供养日益增长的人口需要而又缺乏有效避孕手段时,人们对自身采取了一种较为极端、消极的人口限制。

与此同时,节育并不是现代人的发明,中国古代就实行了不自觉的节育手段。尤其在明清两代人口稠密、商品经济发达的地区,人口从农村田地迁到城市经营生计,产生节育的需求。较为原始的堕胎方式往往伴随较大的危险性。另外,守孝制度要求父母死后三年不能有性生活,更不能生育,如果一个家庭中父母接连去世,夫妻相当一段时间就处于变相的“节育”状态。这些不自觉的节育手段,在古代长期存在。

此外,中国古代的赋役、赋税制度对出生率也有一定影响。在宋朝以前,男丁除了服兵役以外,每年有一段时间要离开家庭到外面服劳役。有些服役时间并不长,但是往来行旅时间较长。因此,成年男性有相当一部分时间不能过家庭生活,甚者死于服役途中。而妻子在丈夫吉凶未知的情况下不能改嫁,生育时间也相应受到限制。

中国有些朝代刑法严酷,很可能导致死亡、伤残,且大多数情况是法外施刑。比如在明清两代,法律规定只要父母或祖父母举报孩子不孝,不需要证据就可判子女死刑。严刑峻法、法外施刑或非法施刑,造成很多人非正常死亡或伤残,也造成了人口的高死亡率。

最后,各类天灾人祸对人口有巨大且深远的影响。一是战争。中国古代是农业社会,战争时期农民充当士兵,大量人口死于战争,导致劳动力骤减、粮食减产、人口营养不良,往往最终导致行政制度的解体。二是极端气候。中国东部和中部是季风气候,最大的特点是气候不稳定,历史上水涝和干旱不断,尤其是大范围的持续旱灾,造成人口骤减。三是传染病,造成的社会损失往往巨大。比如建安年间(公元196—220年),发生了一次大规模瘟疫,使数以十万计的人死亡,当时著名的“建安七子”中有五人死于瘟疫,而这些人都是贵族和官僚阶层,并非平民百姓。历史上人口的大规模流动也会引发传染病,如东汉末年,一批匈奴人从内蒙古流到洛阳、河东,把蒙古高原的病菌传播到黄河流域,造成人口大量死亡。

上述这些因素联动地交织在一起,造成了中国以往两千年持续“高出生率、高死亡率、低增长率”的人口增长特点。

中国人口发展趋势:“大起大落”

中国古代人口发展趋势往往“大起大落”,呈波浪式推进。在相当短的一段历史时期,人口急剧下降,可以减少三分之一甚至一半,而之后一段时间持续增长,总体呈现“大起大落”的形态。

短期内人口的急剧下降往往发生于朝代更替和战乱年间。秦汉之际、东汉末年以及三国时期,当时流传的诗文中不乏诸如“白骨遍野”等对大批人口死亡的描述。西晋末期和十六国东晋之际、唐末五代、金元之际,黄河流域的人口大幅下降,降幅甚至高达三分之二。另外,明清之际的人口至少减少了几千万,太平天国战争期间甚至可能上亿。这些都是“大落”,即在很短的时间内人口急剧下降。

“大起”是较长时间内持续的人口增长。其中有多种原因,比如原来脱离户籍的人口从外地回到原籍,或重新纳入户籍统计,反映在调查户口上是一部分增加的变量。据估算,在社会比较安定、经济得到发展、自然灾害不大严重的情况下,较长时期内的人口年均增长率可以达到千分之五至千分之七,较短时期内可以达到千分之十至千分之十二,更短的时期内甚至可以接近千分之二十[4]。

同时,人口数量的变化还具有阶段性的特点。历代人口增长可大致分为六个阶段:第一阶段,自商周时期至西汉末年,人口增加到约6000万人;第二阶段,从东汉至8世纪中叶的盛唐时期,人口增加到约8000万人;第三阶段,从中唐经五代,至北宋期间的12世纪初,人口突破1亿人,在13世纪初达到近1.2亿人;第四阶段,历经宋元和元明之际的动乱,明初人口仅约7000万人,而到了17世纪初又增加到接近2亿人;第五阶段,明末清初的人口下降在17世纪初得以恢复,至19世纪中叶达到4.3亿人的高峰;第六阶段,从20世纪50年代至今,人口从5亿人增长至14亿人。

将各个阶段加以比较可见,人口倍增的时间间隔越来越短,而增长的幅度却越来越大。如第二、第三两个阶段,人口经1300年才翻了一番;而在第五阶段,仅用250年就翻了一番有余,其中从不足1亿人恢复并增加到3亿人的时间不到150年;第六阶段的倍增时间进一步缩短至40余年,创造了空前的纪录。

古代中国人口分布:两个“不平衡”

谈及中国人口的历史发展,一个常被忽略而至关重要的问题是在同一历史时期,不同社会阶层及不同民族之间的人口增长不平衡。

从汉代至清代,构成社会人口大多数的是地主和农民,这两个阶层的人口增长速度存在很大差距,由此产生重大的社会影响。平民通过科举考试当官,就能提高自身社会地位,跻身地主及特权阶层,享受经济、法律等各方面的社会特权。总体来说,地主阶层的人口倍增速度比较快,其中的统治阶层更快。以西汉宗室为例,出身平民的汉高祖刘邦,有兄弟3人,加上妻妾子女,以50人计,到西汉末年,刘氏宗室除嫁出去的女眷,延续下来的男性人口就有约十万人。如果不以个别家庭而以整个阶层计算,地主阶层的人口也高于平民阶层的人口。这种不平衡导致的一个严重后果,是王朝到中后期往往膨胀成一个尾大不掉的寄生系统,耗用大量社会资源,更进一步加深社会阶层之间的不平衡。典型的例子有宋代难以为继的财政问题。由于宋代优待士大夫,给予其优厚的生活条件,导致地主、官僚阶层的人口增长比平民阶层快得多。而这一特权群体主要由国家财政(即平民赋税)供养,长此以往,财政负担越来越重,地主和平民之间的供求关系无法维持,导致阶层之间的矛盾加深、引发社会动荡。

民族之间的人口不平衡如何产生?其原因主要在于地理环境及生产方式的差异。长期以来,汉民族集中生活在中原农耕地区,生活方式较为稳定。而游牧、狩猎民族,以西藏、蒙古等地的族群为例,由于生活的地理环境较为严苛,形成流动性的生活方式,再加上其饮食种类的匮乏、营养不均衡,诸多因素影响了人口增长。如据统计,从古至今蒙古族的人口增长率很低。地理环境的差异,导致生活在不同地区的各民族之间人口增长的不平衡。此外,生产方式的差异也造成了人口增长之间的不平衡。生产方式包括农耕、狩猎、采集、游牧,牧业又分定居和流动的牧业。不同生产方式,也造成了人口增长之间的不平衡。

总的来说,人口的合理发展不仅需要人与物质之间维持平衡,还需要不同的阶层、民族之间保持一定的均衡关系。不同社会群体的人口增长差异维持在合理范围,是社会维持稳定、长治久安的基础。

现代中国人口发展走向何方?

从古代发展至现代,中国经历了两次历史性的人口转变,均意义重大。

1953年,中国完成第一次人口普查。在此之前,由于经历了从抗日战争到解放战争等一系列战乱,我们对人口的普遍认知基于“四万万同胞”,认为中国人口最多在4亿~5亿人。而人口普查的结果出乎意外,达到5.8亿人(不算中国台湾和香港地区)。这一阶段的人口增长率为何远超预期?其实在19世纪末至20世纪70年代,中国已经实现了第一次人口转变,从“高出生、高死亡、低增长”转变为“高出生、低死亡、高增长”。

尽管这段时期天灾人祸不断,但医药、公共卫生领域的进步对推动人口增长起到了关键作用。在古代,由于缺少现代的公共卫生医疗辅助,孕产妇和婴幼儿的死亡率极高。从19世纪开始,新式的接生方式、妇婴保健、疫苗接种等措施从城市慢慢推广到农村,极大降低了孕产妇和婴幼儿的死亡率。比如在清代后期,上海地区已经开始出现妇产科医院,之后还提供了疫苗接种。

此外,是社会救急保障制度的完善。根据历史记载,西周时期国家有粮食储备,以防止灾害的发生,毕竟当时还远没有像现代这样完备的社会救济和保障制度,但也对社会稳定起了很大作用。比较近代山西的两次程度相当的特大旱灾,第一次死亡人数极高,第二次死亡人数相比第一次大大降低,其中原因有二:第一是铁路的出现,能够及时向灾区运输粮食,把灾民载往山东避难;第二是红十字会的成立,可以发动社会救助。这两个制度的建立为缓和灾难对人口的负面冲击起了很大作用。

动乱年代以后,国家休养生息,新中国建立了社会主义制度,使得物质条件不断改善,因此在1949年后出现了一段持续的生育高潮。1950—1973年,除20世纪60年代初以外,每年的自然增长率都超过千分之二十,最高的近千分之三十,这样持续的高速增长是历史上从未有过的[5]。出生率进一步推高,而高死亡率转变为低死亡率。同样的人口转变在西方发达国家也要到工业化以后才发生。

第二次转变发生于20世纪80年代后,是从“高出生、低死亡、高增长”转变为“低出生、低死亡、低增长”。首先,由于当时推行计划生育,中国在短期内出现了这一转变。从1973年以来,中国人口增长率逐年下降,到20世纪80年代大致稳定在千分之五[6]。西方国家在工业化以后,人口也出现了高增长,但由于其市场经济、社会福利制度和文化观念等因素,共花了一两百年才实现这一变化。

其次,推进人口转变的更深层原因,是社会的进步、经济的繁荣以及文化观念的转变。如今,在改革开放后中国的经济基础以及物质条件快速发展的背景下,我们有必要重新审视计划生育这一人口政策。世界上还没有哪一个国家基于如此庞大的人口,以如此快的速度大幅改变其人口增长趋势。

如此急剧的人口增长下降,长期来看会带来什么影响?从人口结构来说,长此以往可能会出现人口的“倒金字塔”结构的趋势。一对夫妻抚养一个孩子,而上一辈有两对老人,随着人均寿命的延长可能出现六对老人,这样的结构能够维系一个国家的长远发展吗?恐怕不能。对此,有学者认为应该放开二胎、三胎,甚至完全可以不加限制。在1994年,我认为可以采取逐步调整的方式,考虑提倡一胎、允许二胎、杜绝三胎,逐步推进以调整人口结构。至于调整的力度,不能仅凭感性的把握,而是要全面分析中国的资源、社会结构、人口结构和发展趋势,尤其针对老龄化、人口红利等关键问题,进行全面的研究,制定理性的政策方针。

计划生育并不是简单的“一胎化”,而是通过生育控制调整出生率,提高人口素质,改善人口结构,这些都是计划生育政策需要审视的方面。放眼全世界,或许没有哪个国家或地区可以避免“低出生、低死亡、低增长”的人口发展阶段。以中国台湾地区为例,台湾从未推行计划生育,但人口结构还是趋向少子和老龄化。早些年,台湾当地关于人口和生育流行的口号是“一个太少了,两个正正好,三个更热闹”,后来发现这个口号过时了,继而变为“孩子是我们最宝贵的财富,越多越好”。但是,孩子真能多起来吗?日本的老龄化程度相当严重,在亚洲首屈一指,却仍然没有找到让孩子多起来的、卓有成效的政策和途径。现如今,韩国也不甘“落后”,这样一个传统家族观念如此根深蒂固的国家,伴随其近年来极低的人口出生率,人口增长率堪忧。

由此可见,在人类社会的发展过程中,群体有意识、无意识的举措会对其人口发展产生一定影响,而这种影响不是简单地通过政府的行政命令可以促成或抵消的。从这个角度看,现代以来,中国经历的两次历史性的人口转变,对我国14亿人口的意义是不可低估的。在全面认识现实、预测未来的基础上,中国人口才得以更良性、更理性地发展。

注释:

[1] 葛剑雄,《中国人口发展史》,第5页。

[2] 葛剑雄,《中国人口发展史》,第36—39页。

[3] 葛剑雄,《葛剑雄:人口变化是社会现状的“晴雨表”》,《文汇报》。

[4] 葛剑雄,《中国人口发展史》,第296页。

[5] 葛剑雄,《中国人口发展史》,第460页。

[6] 葛剑雄,《中国人口发展史》,第460页。

http://weixin.qq.com/r/xS9XT9TEU4ksrZAs93rX (二维码自动识别)