发表自话题:闲淡抄人

原标题:陈丹青:一个清末的乡下人成为“齐白石”,靠什么?

“现在看,齐白石的伟大,是他乡下人的意识比文人画的意识活跃,那是活血。”

作为一位受过严谨油画训练的艺术家,陈丹青喜欢齐白石完全出于本能:“用不着对比、梳理什么文人画历史,好看的画就是吸引你,跑不掉。”

画家陈丹青(图丨视觉中国)

在陈丹青看来,齐白石是个人天赋与时局共同成就的大家。他经历了中国最动荡的历史时期,从晚清、民国、军阀割据到抗战、内战,出身和时局让他早年贫穷,中晚年动荡。与此同时,齐白石又是幸运的,他是传统乡村结构瓦解前的最后一代人,受益于赏识他的层层乡绅、地主。民国时期,西方思潮进入中国,陈师曾、林风眠等留洋知识分子一眼认出他的好,并帮助促成了他从民间画家到艺术大家的转变。

回看齐白石的创作和人生,他经历了大时代,也成了世人眼中的大师,但身上的天真从不曾褪去,那才是一个艺术家最珍贵的东西。

还是文人画

三联生活周刊:最近重看了《白石老人自述》,感触比较深的是什么?

陈丹青:这是一份宝贵的文献。黄宾虹、徐悲鸿、傅抱石、潘天寿、吕凤子……都有著作,但印象中没有留下详细清晰的人生自述,或许有,我没读到。

三联生活周刊:你对他的哪段经历最感兴趣?

陈丹青:还是他如何出道。一个清末的乡下人成为“齐白石”,靠什么?地主文化。这种文化在他四五十岁前原封未动,是2000多年不变的所谓中国文化结构,他是这个结构的最后一代人。

有才艺的乡下木匠,遍地都是,罕见出道成家。地主、乡绅爱诗画,当时各省各乡都有———那是宋元明清文人画的土壤——他们都喜欢齐白石,集体教养了他。可是到他晚年成名,京沪圈子仍有人看他不起,说明他是异类,有点像今天的美术圈出了个不容忽视的家伙,很厉害,层级很高,但居然没学历——这就是齐白石的个案。

传统社会,文化在地主那里。陶渊明再穷,归隐后还是地主。齐白石聪明好学,先被邻近小地主赏识,层层引荐给大户,其中“寿三爷”是关键人物——日后齐白石亲手画了24幅寿三爷欣赏过的画,拿到他灵前烧了——其次,在这个传统结构中,诗书画还用作交际酬酢,一来二去,这位木匠结识了地方的、省城的、京都的重要文人,同时进入市场。

清末民初,千年结构大致仍在。从他的杏子坞一路到北平,这个结构还很饱满,很奏效。没有这个结构,他的出道不可想象。我喜欢他顺序交代年份和岁数,比政治年表更有说服力,因为处处扣紧个人命运。

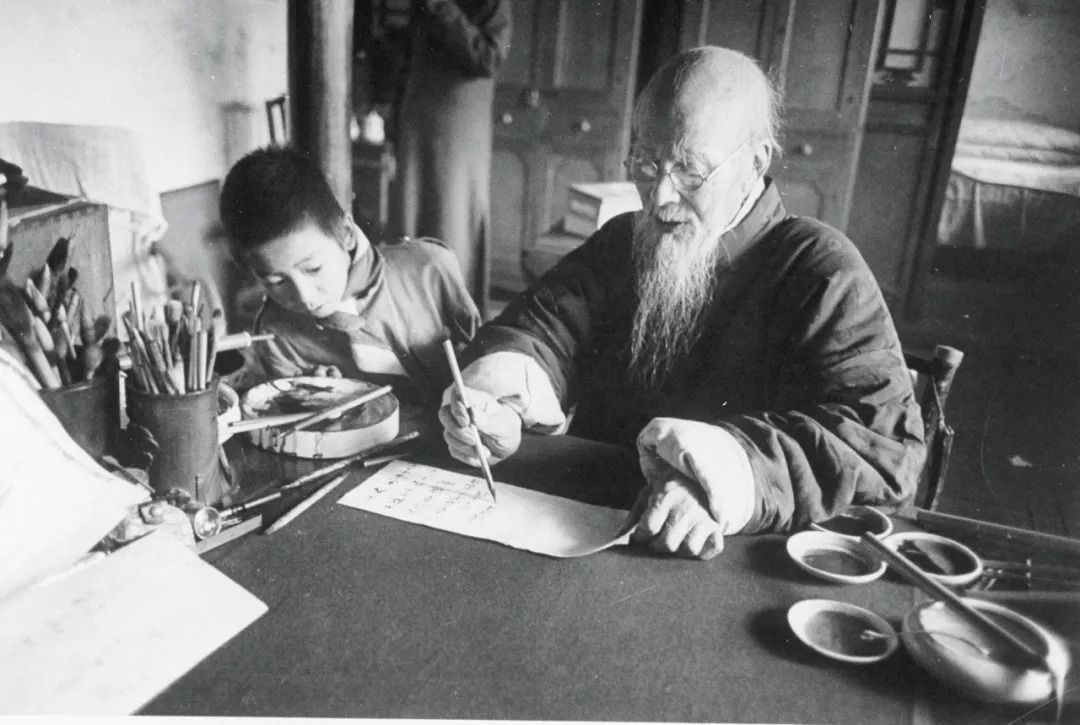

1948年,在认真作画的齐白石(图丨视觉中国)

三联生活周刊:了解了他的经历,再结合作品,对于齐白石为什么成为今天的齐白石,能得出一个个人化的结论吗?

陈丹青:就因为他是“外人”。当然,这里牵涉对他艺术的定义:是不是文人画。

三联生活周刊:那是不是呢?

陈丹青:不说元明清文人画家的标准身份(官员、士夫、僧人),文人画有个简单的硬标准:诗、书、画一体。就此标准,他的画当然是文人画。后世无数人学他,诗书画一体的显例,有吗?他学诗非常早,当他有勇气和地主们和诗,也不过二三十岁。台湾有位老散文家王鼎钧,抗战时无法上学,跟乡里一位被迫当汉奸的地主学诗,15岁就能做律诗。那个年代,作诗不是艰深的事情。乌镇的木心和他姐姐、表哥十来岁就做古诗。眼下多少学院画院名家,六七十岁做不了几句像样的古诗。不是才低学浅,是文脉断了,大文化变了。

另一方面,齐白石自小酷爱书画,但是家贫,几代农民,从未有科考的念头,他一辈子苦学文人画模式,但到底是乡下人,为传统文人画带进大量没给画过的素材:蝌蚪、老鼠、鸡鸭、螃蟹、瓜果、蚕宝宝、粪耙、箩筐、油灯、稻米,等等。这是乡村孩童的世界,和传统文人画家赏花折枝的情趣大异。但以上意思太多人说过了,关键是,农夫和村童的情感不等于一幅齐白石的画。今天我们有足够的距离看回去:那还是文人画,不是素人画、农民画。

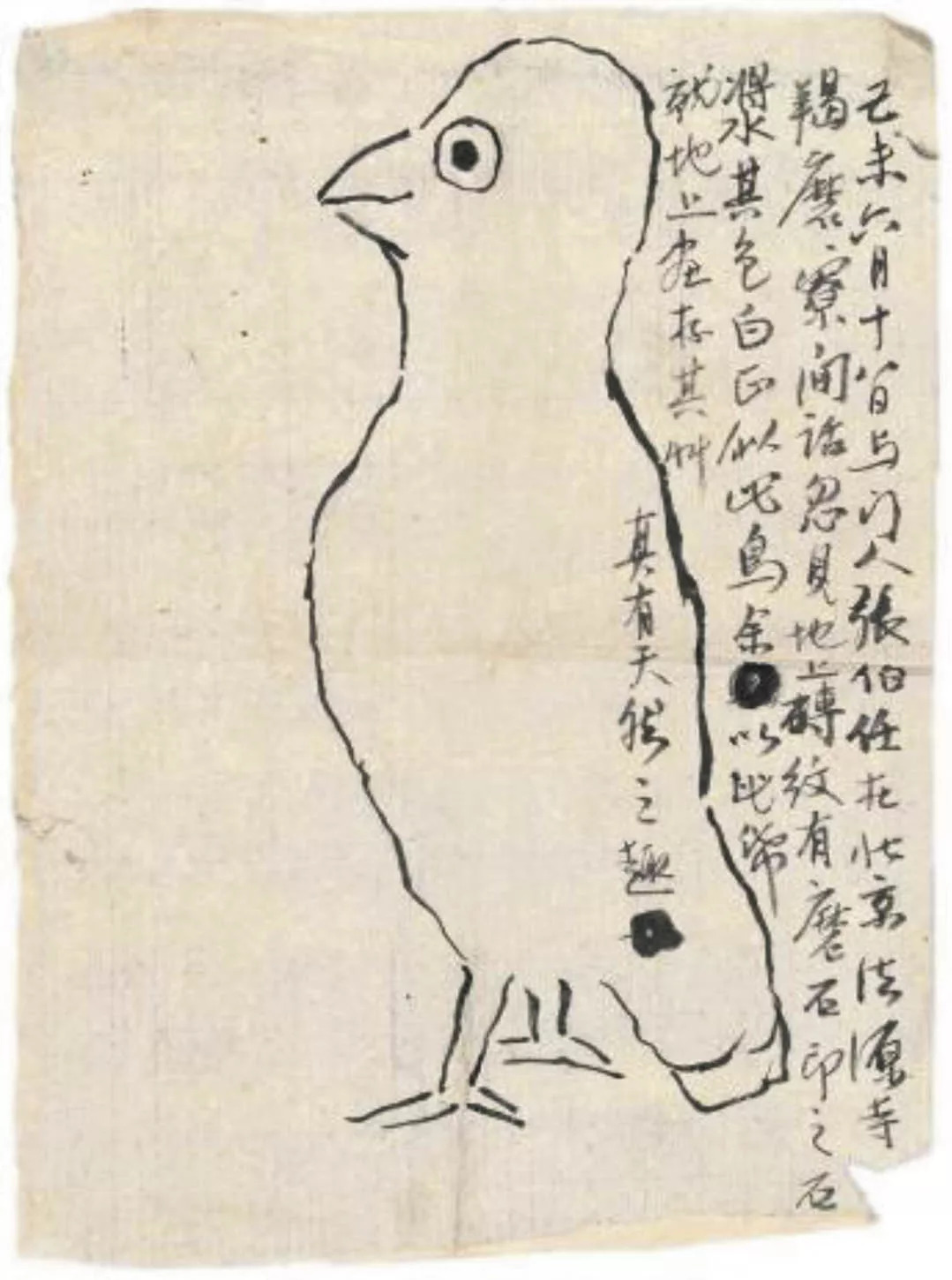

齐白石作品《真有天然之趣》

三联生活周刊:所以是在题材上有创新?

陈丹青:创新是现在的词语。齐白石这么弄,出于天真和本能。民间擅画画的人很不少,也可画这些,也有生趣,但不能成为齐白石。你去画个老鼠看看?50年代后,高压电线、现代建筑、拖拉机、钢铁厂……都入了水墨画,好看吗?百年以来,我们还是爱齐白石。

三联生活周刊:这就是画法、技巧上的问题了。

陈丹青:把不入画的素材转化为美,丰富此前的美学。这可不是做做加法那么简单。文人画崇尚摹古、拟古、仿古,处处讲依据。齐白石绝对尊古法,少年时就临摹了全本《芥子园画谱》,循规蹈矩,天晓得,同时,他却带进了他的老鼠和油灯,这是他天性啊。

全世界画家都有两道题:画什么?怎么画?就看各种派别侧重哪道题。齐白石左右逢源,两端难不倒他,还成全他,两端他都别开生面。

他老是不过时

三联生活周刊:看《白石老人自述》我有个印象很深的细节,他说一开始喜欢画雷公,后来知道雷公是假的,就不画了。再后来,邀画的人喜欢雷公,他迫于生计,不得不再画,但画的时候一定要找到生活中的参照。这是不是也算比较新的观念?

陈丹青:有自觉,也有不自觉。自觉意识太强的艺术家,在乎前辈干了什么。齐白石许多选择出于乡下人的淳朴和本能。他画的是鬼神,可是眼睛机灵,心思活泼,把村里怪头怪脑的小孩脸画上去了,就像文艺复兴人拿着街坊邻居的脸画圣经人物那样。

他不知道这叫创新,只觉得好玩。可见天性有时比才华更珍贵。现在看,齐白石的伟大,是他乡下人的意识比文人画的意识活跃,那是活血。他梦想入局的是整个文人画谱系,但他又自觉自然带进这股子活血,没有一个文人画家的老境像他那样鲜润,那样迥出意表。所谓骨力、墨法、设局,可以学学,天趣没法子学的。

我极度珍视画家的“不自觉”,前提是,他非常自觉。齐白石的技术系统、判断系统从不出错,即所谓“不逾矩”,但他天然有一套免疫系统,摆脱了文人画的陈腔滥调。他一辈子天真,中国画家里,我没见过这么健康的画家。他老是不过时。

齐白石作品《钟馗道义图》之二(北京画院藏)

三联生活周刊:的确,现在看齐白石的作品不会有年代上的隔阂感,但这种“不过时”的感觉是哪里来的呢?

陈丹青:绝大多数艺术家会过时,“过时”不是贬义词,意思是他们代表那时代最高成就。巴洛克那几位,鲁本斯、伦勃朗,太巴洛克了。委拉斯开兹不一样,18世纪看,好,19、20世纪看,更好,他不会被他的时代锁定。元的赵孟頫、吴镇、黄公望、王蒙,王赵当然耐看,黄公望永远元气淋漓,倪瓒是另一路魅力,萧条、简洁,你会觉得前卫。但和这四家相比,以我偏爱,钱选最不过时,你看他画的折枝花。为什么呢,好不难说。

再比如那几位和尚,以我偏见,髡残(包括齐白石愿意给他做看门狗的青藤),严重过时,八大孤绝,耐看,没办法,但最不过时的,我以为是渐江。渐江有一种自己未必知道的异端性,他和齐白石一样,真的观察自己下笔的物事。我不会用现实主义这个词,齐白石不是现实主义,那是西方传来的词语和概念。齐白石是真。

三联生活周刊:刚才提到了这些人,放在一起讨论,过时与不过时,核心差别在哪?

陈丹青:我只能用非常勉强的,用滥的词,“生命感”。时间会慢慢洗掉许多作品的生命感,留下所谓文化:审美啊、技术的魅力啊,还有年代赋予的包浆。好是好,但和今天的人心、眼光,多少有点隔。许多大师被钉死在他的时代,远的不说,就说吴昌硕,他那些画意,太晚清了,不及齐白石千变万化,总叫人暗暗吃一惊吓。你会忘记他是个晚清人,他直接变成画中的老鼠,或者一组抖动的水波的细线。

他从未离开那个体系

三联生活周刊:“衰年变法”是所有研究者和对齐白石感兴趣的人都会提到的话题,在中外艺术史上,晚年大变画风、艺术成就有质的飞跃的案例多吗?

陈丹青:中国画论多有似是而非的漂亮话。“衰年变法”可以是自我勉励,其实陈腔滥调。多少老画家狠狠地变,结果一塌糊涂,没法子看的。中国画重老境、晚境,这是道家的绕口令,大概有道理吧。老了就是老了,除非你是齐白石。他足够高寿,时人便误以为90岁总归能画成神仙。哪有那么便宜,他从小就画得好呢!

提香好像活到92岁,晚年的画看过去浑朴苍茫。我现在老了,明白许多绘画的“晚境”其实是没力气了,大约画画就算了,提香是早年实在厉害,所以气格在。你看他三四十岁的画,远比晚年神妙。近一点的例子是18世纪的戈雅,70多岁大病,活下来,突然画出大幅挥洒的几乎单色调的鬼怪系列,惊世骇俗。

三联生活周刊:但其实美术史上,大多数好作品都是画家艺术生涯早期创作的。

陈丹青:90%的伟大绘画出自年轻人。西方有个别后劲十足的,也没老到齐白石寿数。他的长寿和毕加索有一拼,但毕加索老来画画,张牙舞爪,哪有齐白石的气闲神定。这是中国文化的功。水墨画是个养生系统,不是重体力活,追求内敛,松弛,不强求。西洋画拼的是力量、能量。凡·高赌命画画,等于烧了自己,所以走不长,当然,那是另一种伟大。

三联生活周刊:所谓“衰年变法”,变的是什么?开创性在哪里?

陈丹青:西画的脉络,尤其是19世纪后半,都在反传统,反体系。反到什么程度呢?两个例子,塞尚、凡·高,非常痛苦,他们自己都不确信走得多远,不确定自己是不是做错了,走丢了。

中国人不玩这个。古典中国绘画的美学系统(直到清末为止)太过自给自足,没人愿意走丢,青藤石涛的画语录貌似叛逆,其实是修辞游戏,等于跟自家人发嗲。齐白石的心裁别出,不是反叛,他从未离开那个体系,别以为他画了老鼠鸡鸭就是谋反。直到清末,中国的一切是个超稳定系统,没人想要破局。在融入系统时每人带进一些天赋、一些小花招,算是见面礼,齐白石夹带私货最多,最精彩,因为是“外人”。但他牢牢追那个大系统,不然不可能被主流接受。

三联生活周刊:之前在北京画院看到一些齐白石的昆虫画,空白画纸上一只虫,据说是他怕晚年视力不足,预先画好,以备后用的。当时我们还在讨论,齐白石画的虫,无论从整体造型还是细节上,都非常真,那他笔下这些精细的昆虫和西方博物学里的昆虫图例差别在哪呢?

陈丹青:中国有个奇怪的传统,贬低肖像画,视作匠人的工作,不入美术史,花鸟鱼虫却入史,比如北宋的黄筌和徐熙。宋人画的动物、草虫,比西方自然主义还甚,造型、毛色、质地,丝丝入扣。从图像上看,类乎博物馆标本画,原作看就更虎虎有生气。中国人画画,第一考虑永远是趣味、灵气、神韵。齐白石的草虫画得好,一是手巧,巧夺天工,一是他瞧着土地草虫,是乡人的亲昵,二者相得,神乎其神,神乎其技。

三联生活周刊:“变法”之后,除了虫、虾一些动植物,他整体的画法好像更写意了。

陈丹青:写实、写意,这些词都嫌空泛,画画很具体的。齐白石从小学工笔,底子厚,50岁后才画大写意,他绝不是业余画家。这里扯到一个概念,我们长期贬低匠人画。其实多数文人画家心里有数,根本画不过齐白石。我见过陈师曾的画,Sorry!哪里是齐白石对手,为什么呢?齐白石有匠人的硬底子。严格说,18世纪以前,西洋所有伟大的画家都是匠人,达·芬奇也可以是。

幸亏他不是现代人

齐白石作品《婴戏图》(北京画院藏)

三联生活周刊:刚刚聊到了齐白石的作品任何时候看都不过时,“不过时”和现代性又是两回事,这些年很多人把齐白石和毕加索对照着看,你觉得有可比性吗?

陈丹青:“现代性”是西方概念,好在齐白石一点不现代。但和望之无边的清末文人画比,今天看,齐白石比谁都摩登,不是西洋的摩登,而是格外水灵、清新、健康,所以他不过时。

三联生活周刊:就是不能把齐白石放到西洋体系的“现代性”里来做分析?

陈丹青:现代主义有一份清单,倒推上去,抽象画前是立体派、野兽派、后印象派、印象派……它是个因果链。中国不这样,说齐白石是个开创者,我更同意他是个句号。此下是点点点……没人担得起句号,只有齐白石。

三联生活周刊:你的意思是,齐白石不是一个开创者?

陈丹青:不是。也不是集大成者、叛逆者、终结者。后世学他,但他并没有刻意开派。谈论天才,不必用大字眼,承先启后之类,大抵是套话。

齐白石是个巨大的果实,是文人画史的意外惊喜。借用约翰·伯格形容西班牙人毕加索闯进巴黎的词语(他说,毕加索是个“直立的野蛮人”),湖南人齐白石闯进文人画,是个纯真的外乡人。明清以来,最重要的文人画群体几乎都是吴人,到清末,江南文人画与齐白石忽然遭遇,彼此都被改变了。

三联生活周刊:众所周知,陈师曾发现并提携了齐白石,在当时,他受到很多文化、艺术精英的赏识,林风眠、徐悲鸿都邀请他去做教授,大家选中了齐白石,是不是也出于某种打破传统的时代精神?

陈丹青:当年林风眠、徐悲鸿带着西洋人的画眼回来,京城里有的是老国画家,谁不能找?他俩偏找齐白石,因为他没有别家文人画的酸腐。齐白石幸运,前半生受惠于千年地主文化的最末一点余脉,后半生得助于中国文化转型的头牌精英。

三联生活周刊:齐白石晚年与陈师曾、林风眠、徐悲鸿这些有海外经验的人交往,再加上当时北平的文化氛围是很开放的,从他的作品和经历里,能看到西方思想、艺术的影响吗?

陈丹青:没有。他是百分之百的中国画家。幸亏他没采用任何西画法。他的工笔、绣像有人说参酌西画,其实不然。别以为西式素描才能写真,明代大量肖像画极度精准,几乎像照片。徐悲鸿出洋前就能画。你去看齐白石早年为祖母画的像,精准传神。这是被长期贬低的民间工匠画传统。

民初的北平住满外国人。电报、电话、电影院、歌舞厅,早就有了。张大千画旗袍女人,陈师曾率先画车夫、乞丐、教书匠之类,主动进入现代素材。但齐白石不画任何新物事。他一直是个“古人”,从不和时代周旋。你能想象齐白石画庚子事变或北伐军人吗?他逃都来不及。

齐白石作品《却饮图》之二( 布拉格国家美术馆藏)

三联生活周刊:所以说,虽然齐白石经历了中国历史上最复杂、变革最多、最快的时代,这个时代成就了他,但他的作品并没有和时代有任何互动?

陈丹青:我们被“五四”灌了概念,确信艺术必须反映时代。一个宋代人或清朝人听不懂这句话。中国古典绘画迷恋可爱的吉祥的主题,寄托所谓胸怀。我们最好不要用如今的思维和概念讨论齐白石画什么、不画什么,他在杏林和蝌蚪之间嬉戏,再自然不过,没有任何纠结。如今我们爱他,但他无法跟我们对话。他被抬举美协名誉主席后,写信给周恩来申告,说美协领导不让他娶小。当时他的副室也死了,孤老头子一个。

他活到现代的来临,但幸亏他不是现代人。毕加索绝对是,他甚至塑造了一部分现代文化。齐白石正相反,你在他画里休想找到他亲历的清末、北洋和民国。对他来说,一团正在晕开的墨被他的笔缓缓推送,比时代要紧。

这样画画的人不只他一个,过去现在都有。80年代以来,很多画家不问世事,就画自己的玩意儿,不过再没人画得那么率真、超迈、神奇,而且健康。

三联生活周刊:齐白石的生活,还有他的生活方式与作品的关系你怎么看?

陈丹青:再本分不过的农民,凭本事吃饭,卖画糊口,如他奶奶说的,字纸要能在“锅里煮”。这个诉求,他一生没变。至于尊师重道,不贪财,不务名,不阿世,不走官路,是他本性笃实,往高了说,就是谨守旧道德,那个年代,许许多多明白人就这样过了一生。

三联生活周刊:我们的一些评价还是太想往宏大、厚重的方向靠了。

陈丹青:巨匠、大师,用滥了,说齐白石是个巨匠,寒碜他了。他近乎完人,而且手艺全能。你去看他印章,读他诗文,妙不可言,我们哪里说得过他,还想评价他?

与其定义齐白石,还是拨几个美术馆好厅堂,展出他从早年到后期的好画吧,让百姓随时能去看看他,就像西洋人随时能去看毕加索一样。他的作品太多太多,好玩极了,我到现在无法看到完整的齐白石收藏。北京画院露过一部分,功德无量。

附:

艾青说:“我特别喜欢他的诗,生活气息浓,有一种朴素的美。”

瞿兑之说:“以余观之,其诗清矫,近得明人神髓,远含郊、岛意味,即在诗人中亦当占一重要位置。”

北京画院藏的齐白石诗稿,有早年作,中晚年作;有行书,楷书;有涂改稿,誊清稿。齐白石的诗,自编有《借山吟馆诗草》、《白石诗草二集》,后人编有《白石诗草续集》、《白石诗草补编》、《续补齐白石诗词联语》。又曾先后编为《齐白石作品集·第三集诗》、《齐白石全集·第十卷·诗文》。

诗稿中的部分作品曾收入上述各集,部分作品则是首次发表。凡出版过的白石诗作,大都经过王仲言、黎锦熙的润色修改,唯这些手稿本,保持着完全的原貌。

王湘绮逝世早,假如他能看到白石后来的诗,也许会有新的说法

齐白石只读过半年多村塾,二十七岁才以《唐诗三百首》为课本学诗。三十二岁与朋友组织“龙山诗社”,在画工之余,参与雅集唱和。早年诗稿大多遗失,仅留下两种抄本的《寄园诗草》。黎锦熙认为是“白石四十岁以前所作”,遂编为《白石诗草补编·第一编》。

《寄园诗草》多为唱和诗,少数为写景与题画诗。其中,与“龙山诗社”、“罗山诗社”社友如黎松安、王仲言、罗醒吾、罗真吾等的交游唱酬之作尤多,写惜别、思念、相遇、夜话、叙旧,也表达习诗的艰苦、对师友的感激等。如:“诗仗友删裁句易,书无钱买课儿难。小窗依膝天寒夜,字写芭蕉映雪看。”“问道幸从三益友,删诗难得不凡才。”“好学始知贫不贱,论交何幸友兼师。”总的说,这些诗带有较强的摹仿痕迹,像“北风携手耸吟肩,山色苍茫正暮烟。想入非非无觅处,数声钟出白云巅”。这样的闲情逸致,与齐白石当时的生活情调并不相近,而更多出自对古人相应情调的摹写。对于语言的把握亦然。如《夜雨晤子诠弟话旧》:“暮天斜雨锁柴关,别久逢君忆故颜。何幸西窗消永夜,谈心剪烛话巴山。”显然是摹仿李商隐的《夜雨寄北》,直接或间接借用了该诗“夜雨”、“西窗”、“剪烛”、“巴山”四个主要意象,而“何幸”源自“何当”,“逢君”源自“君问”也一目了然。

己亥年(一八九九)十月十八日,齐白石拜王湘绮为师,并奉上自己作的诗文请老师看。这一天的《湘绮楼日记》记:“齐璜拜门,以文诗为贽。文尚成章,诗则似薛蟠体。”对王氏的这个评语,黎锦熙解释说:“湘绮是祖述唐以前的‘八代’诗的,对门人要求太高。”胡适则予以尖锐批评:“白石虽拜在湘绮门下,但他的性情与身世都使他学不会王湘绮那一套假古董,所以白石的诗与文都没有中他的毒。”

濒生书画皆力追冬心,今读其诗,远在花之寺僧之上。真寿门嫡派也

远游期间,齐白石作诗不多。这期间的《癸卯日记》、《寄园日记》,很少有诗作记载。他自己也说:“八年之间,五出五归,诗境虽然扩大了,所存的诗倒很少。”一九○四年,白石随王湘绮游南昌,湘绮令诸弟子联句,大家都联不上。白石感到惭愧,回家后把室名“借山吟馆”的“吟”字删掉,决心要“多读点书,打好根基”。但这个愿望直到远游之后,即一九一一至一九一六年在乡间幽居时期才得以实现。大约七八年中,他闭门索居,“天天读些古文诗词,想从根底方面,用点苦功。有时和旧日诗友,分韵斗诗,刻烛联吟,往往一字未妥,删改再三,不敢苟且”。至一九一四年,积诗“一千二百余首,为儿辈携出而失”,无奈之余,“于友朋处搜还之诗笺计诗四百二十首,亲手抄为四本,以二本寄湘绮师删改,不数日师殁,其稿又失”。至一九一七年,他避难北京,将所存二本诗稿送请樊樊山删定,樊樊山赠他一诗一序。但这些诗十年后(一九二八)才得以影印,这就是《借山吟馆诗草》。

《借山吟馆诗草》的创作年代,是白石远游归来之后的一九○九年(己酉)至定居北京的一九一七年(丁巳)之前。黎锦熙《齐白石诗集·第一辑》说:“此辑是白石老人于一九二八年自订、手写、影印的一册诗稿,原题《借山吟馆诗草》。”此说有误。齐白石在“序言”中明明写着,这是他一九一七年送樊樊山“删定”之前“亲手写”,怎么会是一九二八年手写?诗中涉及的内容,皆为远游归来乡居之事;所唱酬之对象,皆乡居时期所交之人物;而最晚的纪年诗,作于“丙辰”即一九一六年四月。由此,可大略推定《借山吟馆诗草》抄写于一九一六年四月至一九一七春到北京之前。

对《借山吟馆诗草》,樊樊山评价说:“濒生书画皆力追冬心,今读其诗,远在花之寺僧之上。真寿门嫡派也。”“凡此等诗,看似寻常,皆从刿心肝而出。意中有意,味中有味,断非冠进贤冠、骑金络马、食中书省新煮饪头者所能知。惟当与苦行头陀在长明灯下读,与空谷佳人在梅花下读,与南宋前明诸遗老,在西湖灵隐昭庆诸寺中,相与寻摘而品定之。”

樊樊山的称赞,使齐白石非常高兴。但这些诗是否像樊氏所说,与隐逸的“南宋前明遗老”诗格相近呢?从《借山吟馆诗草》收入的作品可知,它们写安居茹家冲的生活,包括农事、会友、写景、写人、酬答、题画等等,意态安详、闲适而自足,完全没有“南宋前明遗老”诗的忧愤感时之慨。典型的诗是这样的:

筠篮沾露挑新笋,炉火和烟煮苦茶。

肯共主人风味薄,诸君小住看梨花

——《小园客至》

野雀山狸惯一家,扰人鸡犬觉声哗。

半春俗客亦无到,昨夜东风开李花

——《花朝后四日小园看果木》

前村雨过稻粱齐,送老相亲只杖黎。

背岭出游当岭返,宅居不惯辨东西。

——《雨后闲行》

以悠然自得的心情描绘“落日呼牛见小村”、“细看晨露贯蛛丝”的乡居生活,描绘睡迟、梅开、野望闲行、夏日高卧、秋日山行、舍外饮酒等等。《白石老人自传》说:“这十年来,喜读宋人的诗,爱他们轻朗闲淡,和我的性情相近。” 应该说,这种“轻朗闲淡”的诗风主要不是与宋人“性情相近”,而是与白石这十年闲适的幽居生活相一致。这也表明,齐白石此时期的诗,写出了自己的生活感受和情感状态,再不像《寄园诗草》那样生硬摹仿前人了。他超越了摹仿,进入了自由抒写的阶段。樊樊山指出这些诗非达官贵人“所能知”,很有道理,但他似乎并不很理解诗人深挚的农家情怀,只以宋明遗老、苦行头陀、空谷佳人之类喻比,不免隔雾望花,缺乏切近感。

人谁替我担竿卖,高卧京师听雨声

一九一七年,齐白石避乱移居北京。到一九三三年春,自编了八卷本《白石诗草》(原题《白石诗草二集》)。所收入者,基本是这十六年间的诗。白石手稿中的诗,最晚作于一九三二年(壬申)。这些手抄诗稿,计有《丁巳、戊午诗文集》、《老萍诗草》、《白石山翁诗草》、《白石诗草·甲子乙丑》、《白石诗草·甲子再兼乙丑接丙寅》、《白石诗草·乙丑十一月起》、《白石诗草·庚午至壬申》七本。其中《白石山翁诗草》、《白石诗草·甲子再兼乙丑接丙寅》后半部,皆为齐白石三子齐子如手抄,不在选收之例。

这些诗大抵可以一九二四年为界,分为前后两个时段。前一时段,齐白石初到北京,名气不大,收入不多,带着孩子,居无定所,而湘乱未息,还要频频返乡,照顾年迈的父母和一家妻小。奔波劳碌,感慨郁积,遂发之于诗。先前的闲适安居生活被劫难和离乱代替,诗的内容和风格也发生了变化。齐白石自己在谈到这些诗的创作背景时写道:

民国丁巳,湘中军乱,草木疑兵,复游京华。是冬兵退,乃复归来。明年戊午,骚乱尤甚,四围烟氛,无路逃窜。幸有戚人居邑之紫荆山下,其地稍僻,招予分居。然风声鹤唳,魂梦时惊。遂吞声草莽之中,夜宿于露草之上,朝餐于苍松之阴。时值炎夏,浃背汗流,绿蚁苍蝇共食,野狐穴鼠为邻。殆及一年,骨如柴瘦,所稍胜于枯柴者,尚多两目而能四顾,目睛莹莹然而能动也。越己未,乱风稍息,仍窜京华。……及至都门,重居法源寺僧舍,以卖画刻印为活计。朝则握笔把刀,日不暇给,惟夜不安眠,百感交集。谁使垂暮之年,父母妻子别离,戚友不得相见。枕上愁余,或作绝句数首,觉忧愤之气,一时都从舌端涌出矣。《白石诗草二集·自序》

前一时段的诗,多收在《丁巳、戊午诗文集》、《老萍诗草》中,少数散见于这几年断断续续的日记中。齐良琨在《老萍诗草》封面上题:“己未原在此部子中。庚申正月起九月止。辛酉正月起。连皮共七十四页。己丑暮春三月十五日。”但查册中之诗,绝大多数都出自《丁巳、戊午诗文集》,庚申、辛酉、壬戊的诗作,大多在齐良琨所抄《白石山翁诗草》中。不过,仅从白石老人的两个抄本,也能够清楚地看出其诗歌创作的深刻转变。

用语多“白话”,情感“多愁”,正是这几年白石诗歌的两大特色。作于一九一八年的《题画樊樊山先生京师》大约是齐白石最长的一首歌诗,纪述他与樊樊山的交往,回顾从远游到兵乱的十五年经历,集纪事、写景、述怀为一,洋洋五十余言,苍浑沉郁之气贯注全篇,最后写道:“细雨横风宾客老,轻裘缓带故人非。可怜身世寒蛩似,号向人前听者稀。”“我欲借公门下住,秋雨打门红叶飞。”点出要避难北上的主题。《兵后杂感》、《京师杂感》、《谢袁煦山》、《题宾曙碉楼》、《己未三客京华,闻湖南又有战事》、《时叹》、《二月十五日,家人避乱离借山,七月二十四日始归》、《避害夜宿紫荆山草莽中,大雨》诸篇,都直接描绘兵灾、劫掠、乱离,抒写焦虑、痛苦、压抑的心境。如:“祝融天际白云寒,南北相征战未还。”“月黑龙鸣号夜鸟,一时逃窜计都无。”“七月玄蝉如败叶,六军金鼓类秋砧。”“五洲一笑国非亡,同室之中作战场。”“四顾万方皆患难,诸君挥泪再思量。”“愁似草生删又长,盗如山密难铲平。”“同病相怜老乱离,草木皆兵,瑶池此去休回首。买邻未卜伤残劫,蚁蜂俱贼,山馆归来一断魂。”……这样的诗句、联语,令人想起杜甫在安史之乱期间“伤老,悲离,忧乱”的名篇,极少有前一时期的“轻朗闲淡”了。一九三三年,白石在致张次溪的信中,曾对自己中年和老年诗做了一个比较:“中年作,句颇安逸。今将刊者,十六年来之作也,伤老多忧。”“伤老多忧”四字,概括这些诗至为恰当。

诗中也描写了初到北京时的生活与心境。“大叶粗枝亦写生,老年一笔费经营。人谁替我担竿卖,高卧京师听雨声。”——这是说在北京卖画的艰难。“芦荻萧萧断角哀,京华苦望家书来。一朝望得家书到,手把并刀怕剪开。”——这是写思念家人又担忧家人的心情。“禅榻谈经佛火昏,客中无物不消魂。法源寺里钟声断,落叶如山昼掩门。”——这是写居住僧寺时的困顿和寂寞。“槐堂六月爽如秋,四壁嘉陵可卧游。尘世几能逢此地,出京焉得不回头。”——这是说他和陈师曾在艺术上的相知与友谊。诗中的情感,有焦急和沉郁,也有舒缓和快慰。

大约一九二四年后,湘潭一带的战事和匪扰相对平息,白石在北京的生活逐渐稳定,画名也逐渐大起来。仍有伤感乱离的诗作,如一九二四年的《枕上》:“卧听邻窗半夜鸡,入春离思太凄迷。浮萍飘荡根何着,鬼道揶揄手敢携。南地不容乌鸦哺,北地亦有杜鹃啼。飞魂更怯还乡梦,绕屋愁云旧种梨。”虽然居京已经八年,齐白石仍然觉得自己是无根的浮萍。湖南有父母妻儿,北京又添了两个孩子(良迟、良已先后诞生),两头牵挂,难免有“凄迷”之叹。但总的看,抒写乱离的忧愤之气,逐渐转化为思乡的深挚之情。像“八哥吾亦思归苦,乌乌私情杏坞巢”,“无计安排返故乡,移干就湿负高堂”这样的句子,时时出现在作品中。题画诗、赠友诗、写景诗,以及追忆少时经历与家乡风物的作品大大增加,诗境也渐趋平和,时有奇思妙想、信手拈出的神来之笔。白石好友王仲言在《白石诗草二集·跋》中说,这时期之诗“有东坡放翁之旷达,无义山长吉之苦吟”,又说“题画之作独多,然皆生面别开,自抒怀抱,不仅为虫鱼花鸟绘影绘声而已”。事实上,后一时段的诗,取材之广,内容之富,体悟人生之深,驾驭语言能力之强,超过了前一时段之诗,在白石晚年诗中具有很强的代表性。

齐白石的题画诗即便不很讲究修辞、韵脚或平仄,也多有生活气息、率真感情或妙想奇思

齐白石的题画诗都是有感而发,或直陈心曲,或借题发挥,或联类喻比,表达出彼时彼地的处境、心曲,以及对人生、艺术和画史的看法。即便不很讲究修辞、韵脚或平仄,也多有生活气息、率真感情或妙想奇思,在二十世纪的题画诗中独树一帜。试举例:

乱涂几丛树,远望得神理。

漫道无人知,老夫且自喜。

——题山水

咫尺天涯几笔涂,一挥便了忘工粗。

荒山冷雨何人买,寄与东京士大夫。

——题山水

十年种树成林易,画树成林一辈难。

直到发亡瞳欲瞎,赏心谁看雨馀山。

——题雨后山村图

未工拈箸先拈笔,老手何时始值钱。

颓管有灵非学力,忽然花草忽山川。

——题山水杂以花草

有色青松无恙风,太平山水在胸中。

鬼神使之非人力,他日何人识此翁。

——题山水

这几首作于一九二四、一九二五年间的诗,都是说山水画。齐白石初到北京,画山水很多,但除了陈师曾、胡佩衡少数友人之外,其粗简风格不大受欢迎,很少能卖。他很看重自己的山水画。正是这种自信,支撑着他一往无前的探索和创造。

雪冷冰残肌骨凉,金农罗聘逊金阳。

竹篱茅舍心如铁,百里无闻可断肠。

——题友人画梅册子

清平自负懒头陀,十六年前丑不讹。

惭愧微名动天下,感恩还在绿林多。

(余年五十四,画名不出长沙。因丁巳乡乱,余避匪居京华,始得中外皆知。)

——题十六年前自作之画

前一首诗,谈金阳的遭遇。金阳即尹金旸(一八五八—— 一九一九),字和伯,湘潭人,曾入曾国藩幕,被聘为曾纪泽之师。后隐居故里。善画,尤长于画梅。齐白石、陈师曾都得到过他的指教。在白石看来,尹金旸画梅不弱于金农、罗聘,但隐于乡间,画名很低。后一首诗,说自己因避乱北上,经过十六年的奋斗,“名动天下”,他要“感恩”于那些驱赶他来京的兵匪。这使人想起白石老人的一方印章“故乡无此好天恩”,意思说,故乡虽让人留恋,但没有北京这样能够成就艺术家的环境条件。从这两首题画诗,可以窥见白石老人对人生际遇的认知与感慨。

黄花翠竹影交枝,风急霜严要护持。

各有本心忘不得,年年相重岁寒时。

——题金拱北所赠菊竹画幅

对北京画坛势力之争的失望遗憾

上世纪二十年代初,齐白石的大写意画风受到北京一些画人的贬斥,被尊为北京画坛“广大教主”的金城(拱北)提倡宋代工致画风,但也尊重齐白石的追求,二人互有赠画和赠诗。白石这首题诗,以金城所画“黄花翠竹影交枝”的形象比喻不同画人和绘画各有“本心”,又共生共存,应该相互“护持”,成为“岁寒”之友,而不要“风急严霜”,彼此侵袭。这种曲折而又善意的隐喻,显示出齐白石的智慧。

槐堂风雨一相违,君在欢愉变是非。

(师曾在日,文酒诗画之交游,此时已分为两党)

此后更谁强夺扇,不劳求画画将归。

——题陈师曾为余画扇

陈师曾逝世于一九二三年,金城逝世于一九二六年。二位北京画坛的领袖人物去后,“中国画学研究会”分裂出“湖社”,金、陈弟子成为“两党”,一度如同水火。白石怀念友人的这首小诗,直接抒发了对北京画坛势力之争的遗憾与失望。

听得敲门便快开,纵非担水即煤来。

九年胜念阿弥陀,未入青山活砍柴。

——应门

青门经岁不常开,小院无人长绿苔。

蝼蚁不知欺寂寞,也拖花瓣过墙来。

——小院静坐

前一首写应门——不是迎接客人,而是迎接送水送煤的工人。他来到北京后,不再上山砍柴,挖井取水,他对城市生存感到一种满足,也生动地写出他二十年代中期已经相对安定的生活与心境。

后一首写小院的寂静。白石老人说,作画乃“寂寞之道”。居京四十年,除了到北京艺专上课,就是终日关门作画刻印。如他自己描述的“铁栅三间屋,笔如农器忙”。笔如农器忙的劳作和寂寞的小院静坐,透露着晚年齐白石杰出艺术创作的奥秘。

参差落木过西风,菊到开时万卉空。

雪正欲寒霜又冷,同侪只剩老来红。

——菊·老来红

欲工变化岂天功,满院青青百草同。

始到残秋方出色,众中分出老来红。

——老来红

这是以菊花和老来红自喻。齐白石年近六十实行“衰年变法”,经过十年探索,终于大器晚成。对此,他是很骄傲的。这二首诗写于二十年代中期,表明此时他的变法已获得很大成功。这成功固然离不了天分,更离不了虚心学习、艰苦探索和自强自信。这时期的题画诗,寄情,言志,喻理,有时联及他的生活经验、个人与家庭遭遇,是我们读懂、理解白石老人的一条重要途径。如《画猎人题句》:“雪风吹鬓独徘徊,寒透狐裘冻不开。我劝此翁忘得失,泥炉杯酒好归来。”再如《题画芭蕉》:“留得窗前破叶,风光已是残秋。潇潇一夜冷雨,白了多少人头。”语近白话,叙述平淡,意味无穷,却没有哀怨和悲凉,这与一般士大夫的生命感喟很有些不同。再如《题画八哥》:“不如鹦鹉语言乖,好学金人口不开。幸得羽毛无所取,筠笼有食可下来。”——说话不乖巧,像铜人三缄其口,毛羽又不漂亮,这样的八哥可取笼中之食,因为没人捉它。相反,乖巧漂亮未必都是好事。画的是八哥,隐喻的是人生体验。

骂的人固然很多,夸的人却也不少

对于齐白石的诗,历来评论者意见不一。对此,白石自己是清楚的。他在《自传》中说:“我的诗,写我心里头想说的话,本不求工,更无意学唐学宋,骂我的人固然很多,夸我的人却也不少。从来毁誉是非,并时难下定论,等到百年以后,评好评坏,也许有个公道。”一九三三年,为编《白石诗草二集》,张次溪请了一些诗人学者及白石老友题词。但这些作题者大都循依古例,说些无关痛痒的颂美应酬之词,远不如白石自述、自序写得真诚动人。诸如“想象耽奇句,天花照眼明”(赵幼梅),“粗枝大叶诗如画,天趣流行水涤肠。不食人间烟火气,乱山深雪菜根香”(杨云史),“诗中有画画中诗,画意诗心相与追”(李释堪)之类。不过在三十年代,他们对齐白石诗作表示的支持,老人感到“足慰我心”。

对齐白石的诗有切当看法者,以黎锦熙、瞿兑之、艾青为代表。黎锦熙说:“白石自诩能诗,且谓诗优于画。他生前的老朋友们多不同意他这个意见,说他诗中用词造句常有欠妥之处,又爱把口头语入诗。其实,他对于旧体诗的写作基础是打得扎扎实实的。中年以后意境渐高,要在词句间讲求简练,又常运用口头语来发挥他的创造性,都不为古典作家偏重规格和爱弄辞藻所害。”(《齐白石的诗》,《齐白石作品集·第三集·诗》)

瞿兑之说:“以余观之,其诗清矫,近得明人神髓,远含郊、岛意味,即在诗人中亦当占一重要位置。盖与湘绮虽面目迥异,而取径高卓,不随流俗则同。工诗者固多,而摆脱诗家一切习气乃至难。此真所谓诗有别裁,非关学也。”(《齐白石翁画语录》,《古今》一九四三年十一月)

艾青说:“我特别喜欢他的诗,生活气息浓,有一种朴素的美。”(《忆白石老人》,《白石老人自述·附录》) 返回搜狐,查看更多

责任编辑:

标签组:[艺术] [美术] [文化] [陈丹青] [齐白石] [陈师曾] [文人画] [三联生活周刊]

下一篇:命理学中乱立牌坊+美图