「她在自己的生活中一点一滴地增加分给自由、理想、女性的空间,也在潜移默化中影响着社会对无数个“刘小样”的看法。」

“反正兜兜转转吧,最后觉得,诗好像不一定在远方。”

曾在央视《半边天》节目中,因一句“我宁可痛苦,我不要麻木”引发全国观众讨论与共鸣的陕西农村女性刘小样,在沉寂了二十余年后,又一次回到了大众视野中。

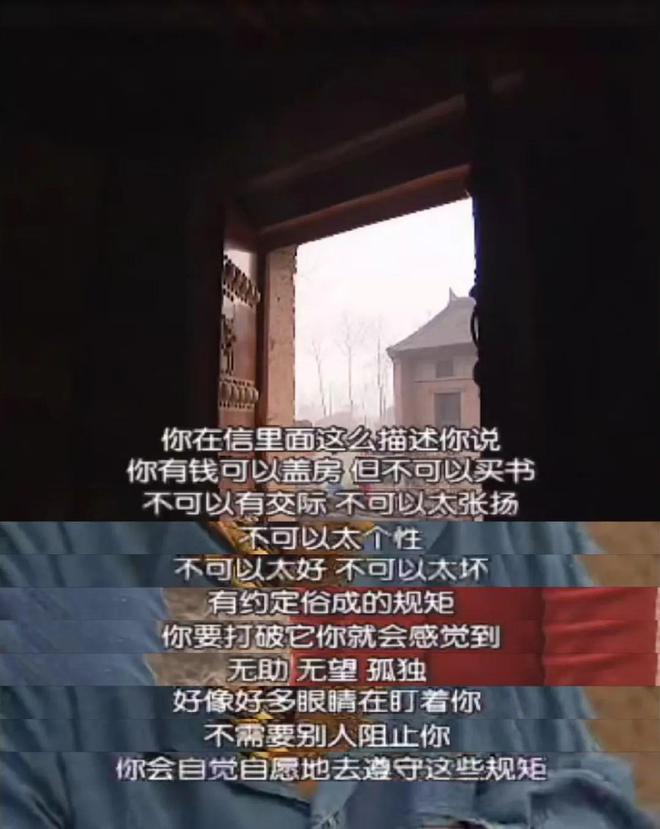

(来源:《半边天》节目录像)

《半边天》让刘小样第一次有机会将自己的觉察、痛苦与愿望掷地有声地表达出来。在她从荧幕中消失的22年里,许多人都在追问:刘小样怎么样了?她还过着囿于农田和厨房的生活吗?还是说自那以后,她已决心出走到大山大海当中去了?

22年后的今天,刘小样通过节目《她的房间》回到了镜头中,一个个地解开这些疑问。她去过了县城、西安、昆山、北京……但最后还是回到了咸阳农村的家中。在家中,她种花、务农、在笔记本上记下阅读时打动自己的句子,只是暂时不再有离开家乡、再次出走的想法。

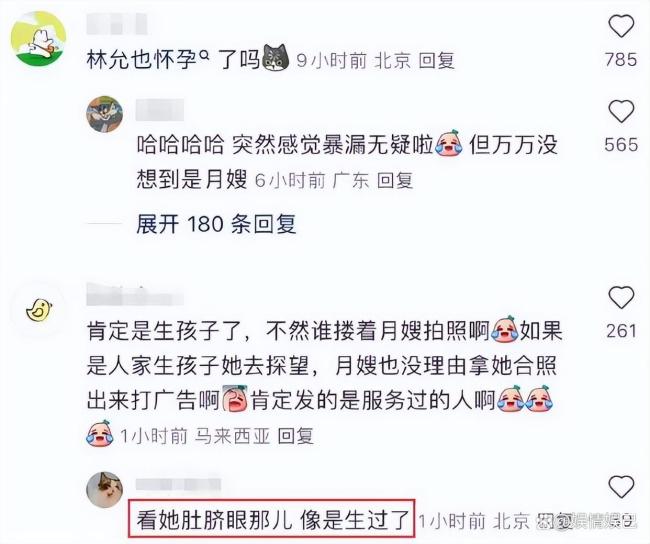

(社交媒体上,网友对刘小样现状的感想)

对此,还是会有网友感到些许惋惜和失望。毕竟,在刘小样 身上燃烧着的、和她的红色外套一样鲜亮的敏感和不满,曾为无数人打开了朝向新生活的窗。于是有人说:“刘小样的突围失败了”,言语间甚至有些对她“自我放弃”的惋惜。

可刘小样真的做得不够好吗?她的出走真的失败了吗?

01

“诗”并不在“远方”:

出走后,一切都会变好吗?

(来源:人物《平原上的娜拉》)

自从在《半边天》中吐露心声后,刘小样对所处环境那种厚重、压抑氛围的不满越来越强烈:农民,尤其是农村的女性,被认为不需要有什么思想、不需要惦念外面的世界。接受过外界的刺激后,她愈发不愿忍受平原上一成不变的生活。于是,她尝试着出走,一步步地离开庭院、村庄、关中平原,希望能到村庄以外的世界满足自己躁动的内心。

《玩偶之家》中,娜拉认清了自己在家庭中如玩偶般从属于丈夫的现实后,断然离家追寻独立与自由,而鲁迅则担忧,从幻梦中醒来而出走的娜拉,由于缺乏谋生能力而找不到容身之处;而《平原上的娜拉》在报道刘小样近况时,提到有感于周围环境的僵化与压力、出走到外地追寻理想生活的刘小样,也面临着无处落脚的境遇。

更准确地讲,两种语境下“出走”的意味都更偏向“身体的出走”,即通过主动离开旧环境直接摆脱自己当下所处的困境。

而刘小样“无处落脚”的感受则源于:从旧环境出走后,她仅仅是从旧困境来到了新困境中。

(来源:《她的房间》)

刘小样坦诚地表达了自己对城市生活的失望:在工厂工作时,厂房-宿舍两点一线生活的循环让她感受不到自己追寻的自由;在看到城市中的花热烈绽放、急切地想要知道花的名字时,她发现路人都未曾有过“闲情逸致”来关注一簇花的盛开或凋谢。

于是刘小样确定,她所要追寻的“诗和远方”不在这里。

刘小样又一次以她的天赋,迅速发现了城市从人们身上夺走的东西。厂房-宿舍的两点一线循环、缺乏精力关注路边某种花的名字都可能是现代工作伦理所制造的结果:如齐格蒙特·鲍曼所言,“除非是为了完成更多工作而蓄力,否则休息就是不体面的。”比起工作、谋生,进而更好地工作来谋生,花时间研究一朵花显然称不上是什么理性的选择。

尽管形式不同,但对某种特定信条未经反思的认同、认同者人多势众而形成的强大群体压力,在城市和乡村同样地让刘小样感到被凝视、被禁锢。面对几乎一模一样的单选题——“要么痛苦着忍受,要么麻木着接受”,刘小样对乡村以外的世界“祛魅”了。

(来源:小红书@小树懒的肥宅生活)

人们对这种“祛魅”或许并不陌生。他们裸辞旅行、做数字游民,又发觉接踵而至的新问题,从而对这些“前卫”的生活方式“祛魅”。

人们常常试图把身体上的出走视作一种立竿见影的解决方案,幻想着暴风骤雨式地逃离到下一个地方、切断与往日的一切联系,就能单靠外部环境的变化把自己从困苦中解救出来。

可出走的目的地并不总是乌托邦,新的声音可能很快就会跳出来,要求我们麻木着接受新的规制与束缚。在这种意义上,刘小样的出走确实难以称得上成功——她在其中见识到的并非自由的愿景,而是对另一种麻木的偏爱。

02

“只是抬头看见了月亮”

出走要付出什么代价?

促使刘小样不再出走的,除了对城市的失望以外,也许还有她对出走之代价的发觉。

在谈及刘小样时,不少人都倾向于引用那句经典的“满地都是六便士,他却抬头看见了月亮”,来把她描绘成一个不顾一切冲决网罗的理想主义者。

(来源:《她的房间》)

但刘小样却直率地提出,自己并不喜欢毛姆的《月亮和六便士》。她无法接受书中主人公为了艺术事业抛家舍业、抛妻弃子、甚至放弃自己的行为。

了解刘小样的经历,可能会帮助我们更好理解她的观点。对于刘小样的想法,她的家人们虽然并不能每一次都给予理解和认同,但常常给予力所能及的支持,比如鼓励她接受《半边天》的采访、尽量帮她扩展自己精神生活的边界等。

家庭内部的温馨氛围,成员间长期的相互支持产生的纽带,让刘小样难以割舍亲情去追求理想生活。比起在追寻新生活的同时,让自己和家人都承受离别的痛苦,她更希望自己能做到“全部兼顾”。

(来源:《她的房间》)

类似的选择也出现在刘小样在城市和乡村间做抉择的时候。城市也许能给她更多的见识,却要她将自己对诗意的感知作为代价,把自己转化为一台不知疲倦的劳动机器,来换取留下的资格。但这种感知正是她引以为傲、赖以为生的。

身体的出走并不能提供一个确定的愿景时,为其支付代价不得不更慎重。刘小样的个人生命体验中那些难以割舍的部分,却可能作为制造蜃景的燃料被索取,这恐怕是她难以承受的痛苦。在这种意义上,她的出走也许确实是失败的——受到太多分离之痛的牵绊而无法向前。

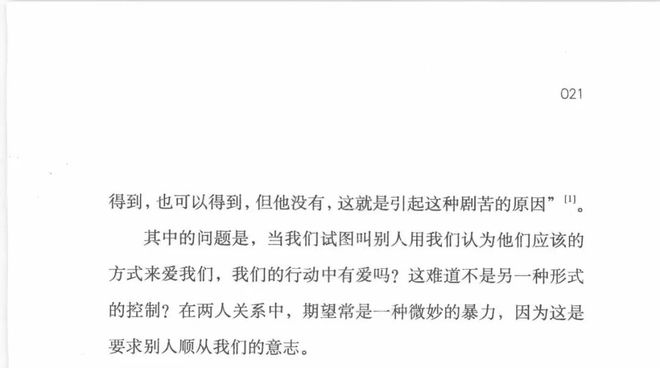

(来源:《完美的爱,不完美的关系》)

但是,这也许并不能构成擅自为刘小样惋惜的理由。惋惜的背面是曾经的期待,可能只来源于旁观者们内心愿望的投射:希望她能作为理想化自我的替身,激励自己不惜代价地追求自由和理想。可这种期待可能忽视了她的真实生命境遇,低估了她付出代价时所要承担的痛苦。

况且,难以实现的愿景、过于高昂的代价,只昭示了刘小样“身体出走”的失败。若是在身体的出走之外,还存在着其他出走的方式呢?

03

在空隙中开辟花田:

另一种出走,在生活的每个瞬间

在刘小样的“身体出走”失败后,人们开始担心,她的出走尝试彻底结束了。有人说,刘小样回到家中,是“和自己和解了”:不再有“多余”的想法,回归到传统的女性角色模板中,重新成为了 “好妈妈”“好婆婆”。

(网友关于刘小样现状的评论,来源:3号厅检票员工《这节目消失20年,直到2024》)

但刘小样自己否认了这种说法:“很多人说和自己握手言和,我不要做这样的人。”她在院子里种上各种各样的花,在笔记本上摘抄下加缪的句子:“我要拿石头打磨我这块石头。”

刘小样的归乡并不能简单理解为与自己“和解”。她的行动处处都体现着不服从的底色:家门前万紫千红的花卉的审美意义明显大于实用价值;一本接一本的名著摘抄则帮助她的灵魂越过平原,从更远的地方审视自己的痛苦和疑惑。

比起“和解”,也许用“与现实的动态抗争”来形容刘小样的生活更为合适。正如她在自己的家门前的空地开辟花田那样,她在现实规制的每个空隙和裂缝中让自己的理想肆意生长。

(来源:《她的房间》)

并非只有让身体在空间意义上远离旧有的环境才称得上出走。在回归家乡后,刘小样在痛苦与麻木的撕扯中,逐渐找到了能让身心一起从旧体系中出走的方法。

刘小样的生活中,心灵仍然是身体的哨兵,坚持着她所珍视的“自主的精神、自由的思想”,日复一日地寻找、对抗生活的顽固之处。

发生变化的,是身体的角色。身体不再仅仅是痛苦的感受器、或只用来书写逃离史诗的载体,不再梦想着通过某一次空间上的出走,找到一片无人染指的新大陆,供心灵一劳永逸地安定下去。

身体成为了更细致地感受这些痛苦的媒介、按心灵意志改造生活的中介:它诚实地考察自我的需求、规制的边界,选择“留在牌桌上”,用最适合自己的方式与成规争夺空地,种上自己喜欢的花。

(来源:《从零开始的女性主义》)

上野千鹤子在《从零开始的女性主义》中提出了“一人一杀”的概念,大意是面对整个社会的男女不平等现状,女性应当在每一件涉及女性权益的日常小事中,积极与丈夫“对峙”,要求他负起家务、育儿等更多被强加给女性的责任,通过改变身边人逐步改善所在家庭内乃至全社会的性别平等状况。

而刘小样的“身心出走”,可以被视作在另一领域实现“一人一杀”的尝试。尽管她无法改变使她难以完全实现理想的宏大困局,但通过在日常的细节处与陈规旧习“对峙”,她在自己的生活中一点一滴地增加分给自由、理想、女性的空间,也在潜移默化中影响着社会对无数个“刘小样”的看法。

在这种意义上,刘小样的出走也许是成功的——虽然她本人可能还不能确认这一点。毕竟就像她所说的那样,世上的一切都很难说有什么真正的结果,一切都是过程。

(来源: 《她的房间》)

但无论如何,大家都衷心希望玫瑰、紫茉莉、鼠尾草、三角梅……一切有条件或暂时没有条件顺利盛开的花,能够将她日益扩展的花园装点得越来越繁茂。

(图片素材源于网络)

参考文献:

[1] 人物,《平原上的娜拉》

[2][英]齐格蒙特·鲍曼,《工作、消费主义和新穷人》

[3][美]约翰·威尔伍德,《完美的爱,不完美的关系》

[4][日]上野千鹤子、田房永子,《从零开始的女性主义》

标签组: